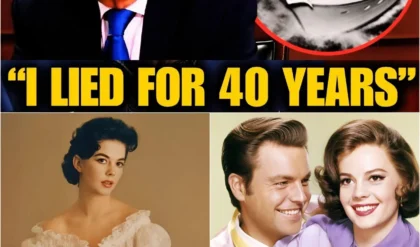

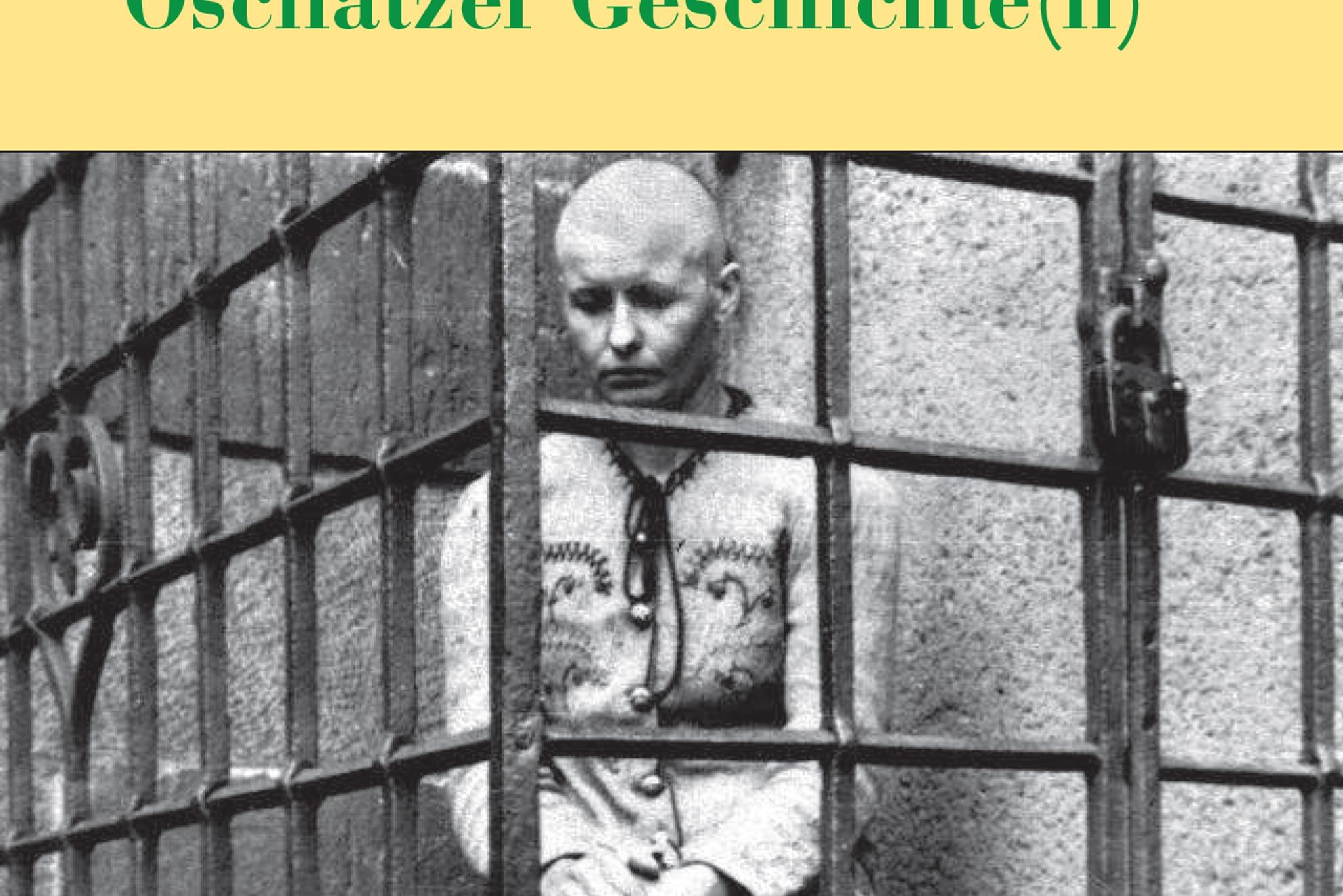

An einem kalten Morgen des 19. September 1940 ertrug eine Frau auf dem Oschatzer Platz den Blicken einer feindseligen Menge. Vier Stunden lang wurde Dora von Nessen öffentlich in den Pranger gestellt, mit einem Schild, auf dem sie als „entehrte Frau“ bezeichnet wurde. Ihr Verbrechen war kein gewöhnliches, sondern etwas viel Menschlicheres und für das Nazi-Regime Unverzeihliches: Sie hatte sich in einen polnischen Kriegsgefangenen verliebt. Dies ist die Geschichte einer Frau, die den Grausamkeiten ihrer Zeit mit einer Liebestat trotzte, die über die ihr auferlegten Ketten hinausreichte.

Dora von Nessen wurde 1900 in eine Welt hineingeboren, die sie nicht immer verstand. Schon in jungen Jahren wurde sie mit dem Stigma der Legasthenie und Schüchternheit konfrontiert, das sie als andersartig kennzeichnete. In einer von Perfektion besessenen Gesellschaft galt sie als „untauglich“. Ihre wahre Tortur begann jedoch 1936, als das Nazi-Regime sie auf Grundlage des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses im Krankenhaus Wurzen zwangssterilisierte. „Sie nahmen mir die Fähigkeit, Mutter zu sein, aber nicht meine Fähigkeit zu lieben“, sagte Dora Jahre später laut Berichten lokaler Historiker. Diese brutale Tat raubte ihr nicht nur eine Zukunft als Mutter, sondern versuchte auch, sie ihrer Menschlichkeit zu berauben.

Als ihr Mann im Zweiten Weltkrieg an die Front geschickt wurde, fand Dora eine Anstellung auf dem Gut Calbitz-Kötitz. Dort wurden Kriegsgefangene mit einer Brutalität behandelt, die im Gegensatz zur Sensibilität einer Frau stand, die bereits genug gelitten hatte. Inmitten dieser repressiven Umgebung beging Dora die mutigste und subversivste Tat, die man sich vorstellen kann: Sie entschied sich, einen polnischen Gefangenen zu lieben. Für die Nazis war diese Liebe ein Verrat an ihrer rassistischen Ideologie. Für Dora war sie ein Zufluchtsort der Menschlichkeit in einer entmenschlichenden Welt. „Ich sah keinen Gefangenen, ich sah einen Menschen“, drückte sie in einer Reflexion aus, die in den Archiven des stillen Widerstands der damaligen Zeit festgehalten ist.

Der Preis ihrer Entscheidung war verheerend. Das Regime bestrafte sie nicht nur mit öffentlicher Demütigung auf dem Oschatz-Platz, sondern auch mit Scheidung und der Verachtung einer von Hass geprägten Gesellschaft. Doch Dora brach nicht zusammen. Nach der Demütigung kehrte sie nach Fuchshain zurück, wo sie in einer Verzinkungsfabrik arbeitete und ihr Leben mit einer Widerstandsfähigkeit wieder aufbaute, die den Erwartungen ihrer Verurteiler widersprach. Ihre Geschichte endete nicht auf dem Platz; sie dauerte bis 2003, als sie im Alter von 103 Jahren starb, nachdem sie ein Jahrhundert voller Krieg, Unterdrückung und Erlösung miterlebt hatte.

Dora von Nessens Leben ist ein Zeugnis stiller Widerstandskraft. Sie griff weder zu den Waffen noch führte sie Revolutionen an, doch ihr Mut maß sich an ihrer Fähigkeit, Liebe und Würde in einer Welt zu bewahren, die sie ihr zu entreißen versuchte. „Ich habe überlebt, weil ich nie aufgehört habe, ein Mensch zu sein“, soll sie in ihren späteren Jahren gesagt haben, wie aus Aussagen von Nachbarn hervorgeht, die sie in Fuchshain kannten. Ihre Geschichte ist bis heute nachhallend und erinnert daran, dass sich Mut nicht immer in großen Gesten manifestiert, sondern in der Kraft, angesichts von Widrigkeiten seine Menschlichkeit zu bewahren.

In einer Welt, in der soziale Medien wie Facebook inspirierende Geschichten verbreiten, verdient Dora von Nessens Geschichte es, geteilt zu werden. Ihr Leben lädt uns ein, darüber nachzudenken, was es bedeutet, Widerstand zu leisten, wenn alles verloren scheint. Es lehrt uns, dass Liebe, selbst in ihren verbotensten Formen, ein Akt der Rebellion gegen Unterdrückung sein kann. Dora überlebte nicht nur den Hass ihrer Zeit, sondern überwand ihn mit einem Herzen, das nie aufgab. Ihr fast vergessenes Vermächtnis verdient es, wiederentdeckt zu werden – nicht nur als Echo der Vergangenheit, sondern als Lehre für die Gegenwart: Die Menschlichkeit findet immer einen Weg, sich durchzusetzen.