Sur une image apparemment anodine, un groupe d’hommes en uniforme pose avec des sourires éclatants au bord d’une piscine cristalline, entourés de femmes en maillots de bain d’été riant et levant les bras dans un geste insouciant de célébration. Le soleil éclaire leurs visages détendus, capturant un moment de loisir qui pourrait appartenir à n’importe quelles vacances familiales d’après-guerre. Mais cette photographie, prise à l’été 1944, n’évoque ni les souvenirs idylliques de la plage ni les après-midis au bord de l’eau. Elle appartient à un album secret qui révèle la double vie des bourreaux d’Auschwitz, le plus grand centre d’extermination nazi où plus d’un million de personnes ont péri. Derrière ces sourires se cache une machine de mort fonctionnant à plein régime, et cette vérité troublante oblige à s’interroger sur la manière dont le monstrueux peut se déguiser en banalité.

Sur une image apparemment anodine, un groupe d’hommes en uniforme pose avec des sourires éclatants au bord d’une piscine cristalline, entourés de femmes en maillots de bain d’été riant et levant les bras dans un geste insouciant de célébration. Le soleil éclaire leurs visages détendus, capturant un moment de loisir qui pourrait appartenir à n’importe quelles vacances familiales d’après-guerre. Mais cette photographie, prise à l’été 1944, n’évoque ni les souvenirs idylliques de la plage ni les après-midis au bord de l’eau. Elle appartient à un album secret qui révèle la double vie des bourreaux d’Auschwitz, le plus grand centre d’extermination nazi où plus d’un million de personnes ont péri. Derrière ces sourires se cache une machine de mort fonctionnant à plein régime, et cette vérité troublante oblige à s’interroger sur la manière dont le monstrueux peut se déguiser en banalité.

L’album en question, connu sous le nom d’« Album Höcker », est l’œuvre de Karl Höcker, un officier SS arrivé à Auschwitz le 13 mai 1944 en tant qu’adjoint du commandant Richard Baer. Höcker, ancien employé de banque menant une vie sans éclat dans l’Allemagne d’avant-guerre, devint un rouage essentiel de la « solution finale ». Son arrivée coïncida avec le sommet de l’horreur dans le camp : en seulement 55 jours, les nazis gazèrent plus de 350 000 Juifs hongrois, dont beaucoup de femmes et d’enfants arrachés à leurs foyers de Budapest. Pendant ce temps, Höcker compilait 116 photographies qui ne montraient ni chambres à gaz ni fosses communes, mais des fêtes, des chants et des escapades à la campagne. L’album fut découvert en 1946 par un officier du renseignement américain dans une poubelle d’un appartement abandonné à Francfort, puis, des décennies plus tard, en 2007, il fut donné au Musée Mémorial de l’Holocauste des États-Unis.

Ces images, minutieusement analysées par des historiennes comme Rebecca Erbelding du même musée, dressent un portrait glaçant d’une normalité pervertie. Dans l’une des photos les plus emblématiques, prise à Solahütte — un centre de loisirs construit par les SS à seulement quelques kilomètres des barbelés d’Auschwitz —, Höcker et ses collègues posent au bord de la piscine avec des expressions de pur bonheur. Les femmes, secrétaires et assistantes des SS, se baignent tandis que les hommes — responsables directs de la sélection des victimes destinées aux chambres à gaz — discutent gaiement. Erbelding, qui passa des mois à identifier les personnes photographiées, se souvient du moment où elle reconnut le tristement célèbre Josef Mengele, « l’Ange de la Mort », sur l’un des clichés : « Je n’avais encore rien vu de familier. C’était la troisième fois que je tournais les pages. Et puis je l’ai vu : Josef Mengele. » Aucune photographie antérieure n’avait capturé le médecin nazi à Auschwitz — celui qui menait des expériences sadiques sur des jumeaux et des prisonniers, sélectionnant froidement qui vivrait un jour de plus et qui mourrait dans la journée.

Le contraste entre la joie apparente des photos et l’agonie invisible des prisonniers confère à cet album une puissance dévastatrice. Tandis que les officiers SS chantaient des chants de Noël autour d’un sapin en décembre 1944 — alors que le froid glaçait les corps squelettiques des détenus lors des marches de la mort —, des milliers d’âmes étaient incinérées dans des crématoires fonctionnant sans relâche. Sur une autre image, Höcker offre des myrtilles à ses secrétaires, l’une d’elles feignant des larmes de tristesse pour en avoir manqué. « Il y a des myrtilles ici », indique la légende sous la photo — un détail banal que Rebecca Erbelding décrit comme un rappel brutal de la déconnexion humaine. Hors champ, la fumée des cheminées s’élevait comme un voile au-dessus de la vallée de la Vistule, emportant les cendres de familles entières.

Cette apparente banalité du mal, concept forgé par la philosophe Hannah Arendt lors du procès d’Eichmann, trouve un écho dans les paroles des survivants qui ont foulé ce même sol contaminé. Irene Weiss, une prisonnière de 13 ans arrivée à Auschwitz en mai 1944 — le même mois que Höcker —, perdit ses parents et quatre frères et sœurs dès les premières sélections. Obligée de trier les affaires des nouveaux arrivants près des chambres à gaz, Weiss observait les femmes et les enfants envoyés à la mort sans la moindre trace de compassion sur les visages de leurs bourreaux. « Les larmes sont pour la douleur normale », confie Weiss dans une interview au musée, sa voix encore chargée de la résignation née de l’horreur. À propos des gardiens, elle ajoute sans hésiter : « On leur avait appris qu’ils agissaient pour une cause supérieure. Je savais qu’ils étaient des animaux. » Son témoignage, enregistré en vidéo, souligne combien ces hommes et femmes — photographiés dans des poses de camaraderie — ne voyaient pas les Juifs comme des êtres humains, mais comme une vermine à éradiquer au nom d’un Reich millénaire.

Le dramaturge Moisés Kaufman, dont le père et les oncles furent victimes d’Auschwitz, a affronté ces images en créant la pièce Here There Are Blueberries, directement inspirée de l’album. Kaufman, dont la famille juive fut décimée lors des déportations hongroises de 1944, décrit l’impact viscéral de ces sourires figés : « Le voir si clairement articulé dans une photographie est terrifiant. C’est effrayant parce qu’ils nous ressemblent tant. » Avec sa collaboratrice Amanda Grunich, Kaufman explore dans cette œuvre théâtrale la façon dont ces bourreaux ne se levaient pas chaque matin en pensant commettre des atrocités, mais en justifiant leur routine par des croyances idéologiques. « Ils ne se levaient pas en se disant : “Je suis un monstre malfaisant, je vais faire des choses monstrueuses.” Ils se levaient chaque jour et vivaient leur vie remplie de justifications et de convictions dans ce qu’ils faisaient », explique Grunich, soulignant l’érosion progressive de l’empathie qui permit l’Holocauste.

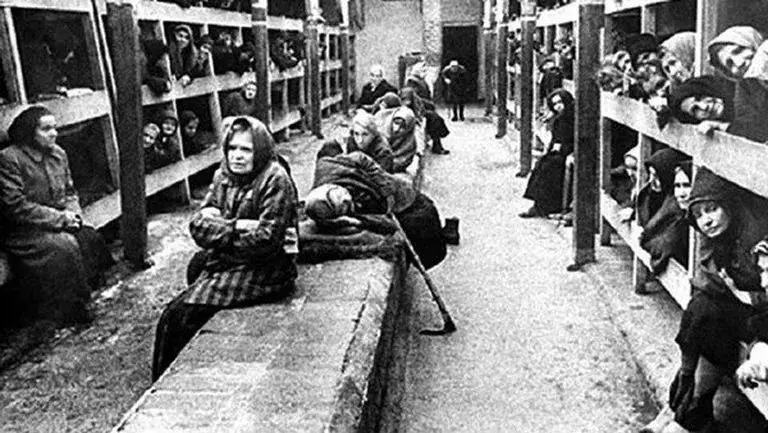

L’héritage de l’Album Höcker dépasse les pages jaunies conservées dans une chambre climatisée du Maryland. Il a inspiré des expositions, des documentaires et des débats sur la manière dont le nazisme recruta des gens ordinaires — banquiers, secrétaires, musiciens amateurs — pour perpétrer le génocide. Tilman Taube, petit-fils d’un médecin SS ayant visité Auschwitz et envoyé des milliers de personnes à la mort, réfléchit à cet héritage familial en termes de responsabilité collective : « Il reste encore tant de choses à découvrir. On veut faire partie d’un mouvement qui empêche que de telles choses se reproduisent. » Sa voix, teintée de honte générationnelle, rappelle que l’horreur ne s’est pas achevée avec la libération du camp le 27 janvier 1945, mais persiste dans la nécessité de surveiller les ombres de la normalité.

Aujourd’hui, en regardant cette photo “ordinaire” des gardes d’Auschwitz, on ne voit pas seulement des sourires figés dans le temps, mais un miroir reflétant la fragilité de l’humanité. Dans un monde où la haine se propage à travers les réseaux sociaux et les discours voilés, l’album nous met en garde : le mal ne rugit pas toujours ; parfois, il sourit simplement. Et dans ce sourire éclatant au bord de la piscine de Solahütte bat le pouls d’un million d’absences — un rappel éternel que l’indifférence est le premier pas vers la complicité.