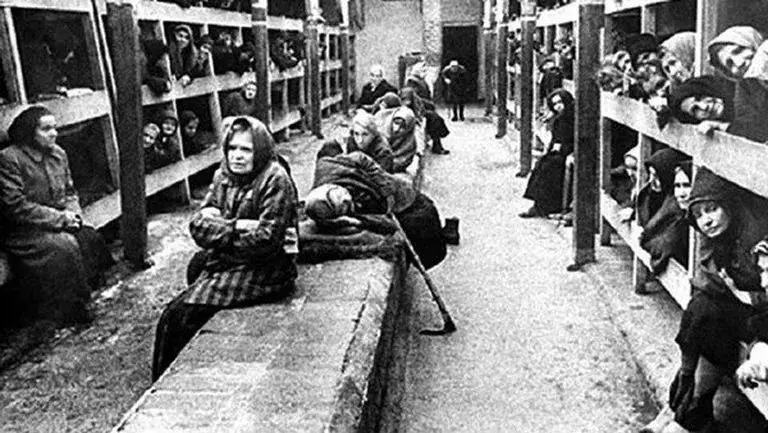

En una imagen aparentemente inocua, un grupo de hombres uniformados posa con sonrisas radiantes junto a una piscina cristalina, rodeados de mujeres en trajes de baño veraniegos que ríen y levantan los brazos en un gesto de celebración despreocupada. El sol brilla sobre sus rostros relajados, capturando un momento de ocio que podría pertenecer a cualquier vacaciones familiares de la posguerra. Pero esta fotografía, tomada en el verano de 1944, no evoca recuerdos idílicos de playa ni tardes de piscina. Pertenece a un álbum secreto que revela la doble vida de los verdugos de Auschwitz, el mayor centro de exterminio nazi donde perecieron más de un millón de personas. Detrás de esas sonrisas se esconde una maquinaria de muerte que operaba a pleno rendimiento, y esta verdad perturbadora obliga a cuestionar cómo lo monstruoso puede disfrazarse de cotidianidad.

El álbum en cuestión, conocido como el “Álbum Höcker”, surgió de las manos de Karl Höcker, un oficial de las SS que llegó a Auschwitz el 13 de mayo de 1944 como adjunto del comandante Richard Baer. Höcker, un ex empleado bancario de vida anodina en la Alemania prebélica, se convirtió en un engranaje esencial de la “solución final”. Su llegada coincidió con el pico de horror en el campo: en apenas 55 días, los nazis gasearon a más de 350.000 judíos húngaros, muchos de ellos mujeres y niños arrancados de sus hogares en Budapest. Mientras tanto, Höcker compilaba 116 fotografías que no registraban cámaras de gas ni fosas comunes, sino fiestas, cánticos y escapadas al aire libre. El álbum fue descubierto en 1946 por un oficial de inteligencia estadounidense en un contenedor de basura en un apartamento abandonado de Frankfurt, y décadas después, en 2007, donado al Museo Memorial del Holocausto de Estados Unidos.

Estas imágenes, analizadas exhaustivamente por historiadores como Rebecca Erbelding del mismo museo, pintan un retrato escalofriante de normalidad perversa. En una de las fotos más icónicas, tomada en Solahütte –un resort de recreación construido por las SS a solo unos kilómetros de las alambradas de Auschwitz–, Höcker y sus colegas posan en la piscina con expresiones de puro deleite. Las mujeres, secretarias y auxiliares de las SS, se refrescan en el agua mientras los hombres, responsables directos de la selección de víctimas para las cámaras de gas, charlan animadamente. Erbelding, quien pasó meses identificando a los retratados, recuerda el momento en que reconoció al infame Josef Mengele, el “Ángel de la Muerte”, en una de las tomas: “No había visto trenes ni nada que reconociera. Fue la tercera vez que pasaba las páginas. Y entonces lo vi: Josef Mengele”. Ninguna fotografía previa había capturado al médico nazi en Auschwitz, el hombre que realizaba experimentos sádicos en gemelos y prisioneros, seleccionando con frialdad quién viviría un día más y quién moriría esa misma tarde.

El contraste entre el júbilo de las fotos y la agonía invisible de los prisioneros es lo que hace de este álbum un documento devastador. Mientras los oficiales de las SS cantaban villancicos alrededor de un árbol de Navidad en diciembre de 1944 –cuando el frío helaba los cuerpos esqueléticos de los internos en las marchas de la muerte–, miles de almas eran incineradas en crematorios que funcionaban sin cesar. En otra imagen, Höcker ofrece arándanos a sus secretarias, una de ellas fingiendo lágrimas de fingida tristeza por haberse quedado sin más. “Aquí hay arándanos”, reza la leyenda bajo la foto, un detalle mundano que Erbelding describe como un recordatorio brutal de la desconexión humana. Fuera del encuadre, el humo de las chimeneas se elevaba como un velo sobre el valle del Vístula, llevando consigo las cenizas de familias enteras.

Esta aparente banalidad del mal, como la denominó el filósofo Hannah Arendt en su cobertura del juicio de Eichmann, encuentra eco en las palabras de sobrevivientes que pisaron el mismo suelo contaminado. Irene Weiss, una prisionera de 13 años llegada a Auschwitz en mayo de 1944 –el mismo mes que Höcker–, perdió a sus padres y cuatro hermanos en las selecciones iniciales. Obligada a clasificar las pertenencias de los recién llegados cerca de las cámaras de gas, Weiss observaba cómo mujeres y niños eran enviados a la muerte sin un atisbo de compasión en los rostros de sus carceleros. “Las lágrimas son para el dolor normal”, confiesa Weiss en una entrevista con el museo, su voz aún cargada de la resignación aprendida en el horror. Sobre los guardias, añade sin vacilar: “Les enseñaron que lo hacían por un propósito superior. Sabía que eran animales”. Su testimonio, grabado en video, subraya cómo estos hombres y mujeres, fotografiados en poses de camaradería, veían a los judíos no como seres humanos, sino como una plaga a erradicar en nombre de un Reich milenario.

El dramaturgo Moisés Kaufman, cuyo padre y tíos fueron víctimas de Auschwitz, confrontó estas imágenes al crear la obra “Here There Are Blueberries”, inspirada directamente en el álbum. Kaufman, cuya familia judía fue diezmada en las deportaciones húngaras de 1944, describe el impacto visceral de las sonrisas en las fotos: “Verlo tan claramente articulado en una fotografía es terrorífico. Esto es aterrador porque todos se parecen tanto a nosotros”. Junto a su colaboradora Amanda Grunich, Kaufman explora en la pieza teatral cómo estos verdugos no se despertaban cada mañana planeando atrocidades, sino justificando su rutina con creencias ideológicas. “No se levantaban pensando: ‘Soy un monstruo malvado, voy a hacer cosas monstruosas’. Se levantaban cada día y llevaban sus vidas llenas de justificaciones y convicciones en lo que hacían”, explica Grunich, destacando la sutil erosión de la empatía que permitió el Holocausto.

El legado del Álbum Höcker trasciende las páginas amarillentas guardadas en una bóveda climatizada en Maryland. Ha inspirado exposiciones, documentales y debates sobre cómo el nazismo reclutó a personas comunes –banqueros, secretarias, músicos aficionados– para perpetrar el genocidio. Tilman Taube, nieto de un médico de las SS que visitó Auschwitz y envió a miles a la muerte, reflexiona sobre esta herencia familiar en términos de responsabilidad colectiva: “Aún hay muchos hechos por descubrir. Quieres ser parte de un movimiento que ayude a prevenir que cosas así vuelvan a ocurrir”. Su voz, teñida de vergüenza generacional, recuerda que el horror no terminó con la liberación del campo el 27 de enero de 1945, sino que persiste en la necesidad de vigilar las sombras de la normalidad.

Hoy, al mirar esa foto “normal” de los guardias de Auschwitz, no vemos solo sonrisas congeladas en el tiempo, sino un espejo que refleja la fragilidad de la humanidad. En un mundo donde el odio se propaga en redes sociales y discursos velados, el álbum nos advierte: el mal no siempre ruge; a veces, solo sonríe. Y en esa sonrisa radiante junto a la piscina de Solahütte, late el pulso de un millón de ausencias, un recordatorio eterno de que la indiferencia es el primer paso hacia la complicidad.