Seit über 130 Jahren zieht der Name Jack the Ripper wie ein düsterer Schatten die Kriminalgeschichte – ein in Blut und Schatten gehülltes Mysterium, das Generationen in seinen Bann zieht. Die Gassen des viktorianischen Londons, wo dieser Serienmörder seine schrecklichen Spuren hinterließ, waren Schauplatz endloser Spekulationen. Doch im Jahr 2025 schockierte eine Enthüllung die Welt: Experten behaupten, den Fall gelöst zu haben. DNA-Beweise, historische Dokumente und forensische Analysen deuten auf einen Mann hin: Aaron Kosminski, einen polnischen Friseur mit dunkler Vergangenheit. Doch ist dies wirklich das Ende des Mysteriums oder der Beginn einer neuen Kontroverse? Im Folgenden untersuchen wir die schockierenden Entdeckungen, die kritischen Stimmen und warum die Wahrheit möglicherweise verstörender ist als die Legende

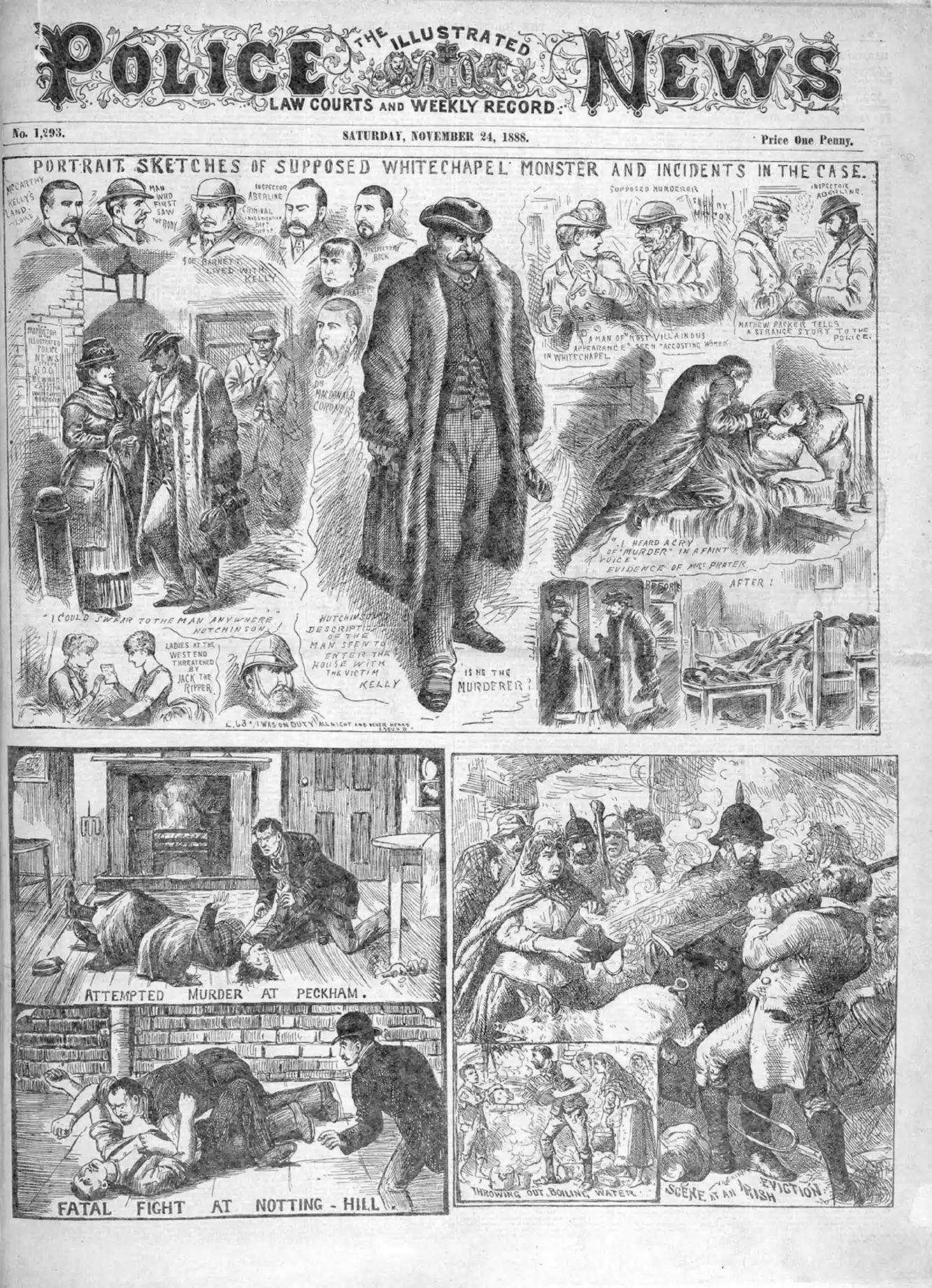

Zwischen August und November 1888 wurden mindestens fünf Frauen – Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes und Mary Jane Kelly – im Londoner Stadtteil Whitechapel brutal ermordet. Ihre Kehlen wurden durchgeschnitten, ihre Körper verstümmelt und in einigen Fällen ihre inneren Organe mit einer Präzision entfernt, die auf anatomische Expertise schließen ließ. Die damalige Presse nannte den Mörder „Jack the Ripper“, ein Spitzname, der Panik und öffentliches Interesse schürte. Trotz polizeilicher Bemühungen wurde der Täter nie gefasst, und der Fall wurde zu einem der größten ungelösten Rätsel der Geschichte.

Im Laufe der Jahre gab es verschiedene Verdächtige, von Aristokraten über Ärzte bis hin zu einem mutmaßlichen portugiesischen Seemann. Ein Name tauchte jedoch immer wieder auf: Aaron Kosminski, ein polnisch-jüdischer Einwanderer, der während der Morde in Whitechapel lebte. Obwohl er schon immer als Verdächtiger galt, blieb seine Schuld aufgrund fehlender konkreter Beweise im Dunkeln. Bis jetzt.

2007 kaufte der Historiker und Autor Russell Edwards einen fleckigen Seidenschal, der angeblich neben der verstümmelten Leiche von Catherine Eddowes, Jack the Rippers viertem Opfer, gefunden worden war. Angeblich von einem Polizisten vom Tatort entfernt und über Generationen weitergegeben, ist dieser Schal für moderne Ermittlungen von entscheidender Bedeutung. Edwards, fasziniert vom Film From Hell (2001), beauftragte den Biochemiker Jari Louhelainen von der Liverpool John Moores University, den Schal auf DNA-Spuren zu untersuchen.

Die 2019 im Journal of Forensic Sciences veröffentlichte Analyse brachte überraschende Ergebnisse zutage. Louhelainen und ihr Kollege David Miller, ein Reproduktions- und Spermienexperte an der Universität Leeds, extrahierten aus den Blut- und Spermaflecken auf dem Schal mitochondriale DNA – die nur mütterlich vererbt wird. Diese Proben wurden mit der DNA lebender Nachkommen von Eddowes und Kosminski verglichen. Die Ergebnisse zeigten eine Übereinstimmung mit einem Nachkommen von Kosminskis Schwester und einem Nachkommen von Eddowes. Edwards verkündete seine Entdeckung umgehend: „Ich habe 14 Jahre daran gearbeitet, und wir haben endlich das Rätsel gelöst, wer Jack the Ripper war. Er ist es, ohne Zweifel, zu 100 %.“

Die Studie deutete außerdem darauf hin, dass der Mörder braune Haare und Augen hatte – Merkmale, die mit Augenzeugenberichten aus dieser Zeit übereinstimmten. Dieses Detail ist zwar kein Einzelfall, stützt aber Kosminskis Theorie, da blaue Augen in England heute häufiger vorkommen. Edwards, begeistert von den Ergebnissen, sagte in einem Interview mit Today Australia : „Die hundertprozentige DNA-Übereinstimmung war ein Moment purer Euphorie. Dies stellt einen Abschluss und eine Form der Gerechtigkeit für die Nachkommen dar.“

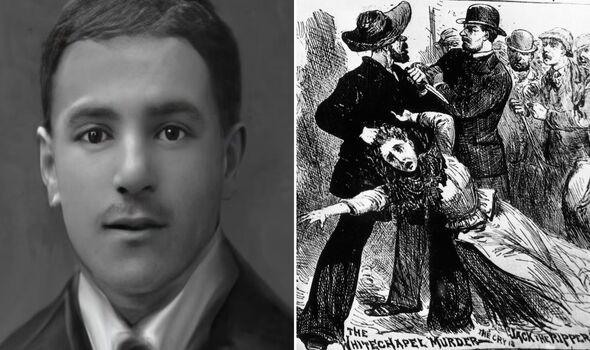

Aaron Kosminski, geboren 1865 im polnischen Kłodawa, damals Teil des Russischen Reiches, wanderte 1881 mit seiner Familie nach London aus, um der antisemitischen Verfolgung zu entgehen. Er arbeitete als Friseur in Whitechapel, einem von Armut und Kriminalität geprägten Armenviertel. Historischen Aufzeichnungen zufolge litt Kosminski an psychischen Problemen, möglicherweise an paranoider Schizophrenie. 1891 wurde er in die Colney Hatch Asylum eingewiesen, nachdem er seine Schwester mit einem Messer bedroht hatte. Später wurde er in die Leavesden Asylum verlegt, wo er 1919 an Wundbrand starb.

Zeitgenössische Polizeiberichte, darunter auch Aufzeichnungen von Chief Inspector Donald Swanson, beschrieben Kosminski als „polnischen Juden von niedrigem sozialen Status mit tiefem Hass auf Frauen, insbesondere Prostituierte, und ausgeprägten Mordtendenzen“. Obwohl er nie offiziell angeklagt wurde, tauchte sein Name wiederholt in Polizeiakten als Hauptverdächtiger auf. Der Mangel an konkreten Beweisen und seine Internierung nach dem Mord ließen jedoch Zweifel an seiner Schuld aufkommen.

Trotz Edwards’ Begeisterung stießen die Ergebnisse auf heftige Kritik. Experten wie Walther Parson und Hansi Weissensteiner von der Medizinischen Universität Innsbruck stellten die Aussagekraft der Beweise infrage. Sie argumentieren, mitochondriale DNA könne einen Verdächtigen nur ausschließen, nicht aber eindeutig identifizieren, da sie auf viele Personen zutreffen könne. Zudem könnte der Schal, der in den Tatortverzeichnissen der Polizei nicht verzeichnet ist, in den 130 Jahren seit den Morden kontaminiert worden sein. Richard Cobb, Organisator der Jack-the-Ripper-Konferenzen, merkte an, der Schal sei „von vielen Menschen berührt, eingeatmet und angefasst worden, was die DNA-Proben weniger zuverlässig mache“.

Ein weiterer Streitpunkt ist die mangelnde Transparenz der Studie. Aufgrund des britischen Datenschutzgesetzes veröffentlichten die Autoren die spezifischen Gensequenzen nicht und ersetzten sie durch vereinfachte Grafiken. Parson kritisierte diese Entscheidung: „Ohne die Sequenzen kann der Leser die Ergebnisse nicht beurteilen. Wohin führt die Wissenschaft, wenn wir es vermeiden, konkrete Daten zu zeigen?“ Diese Zweifel führten zu der Frage, ob der Schal tatsächlich Eddowes gehörte oder ob er am Tatort gefunden wurde.

Trotz der Kritik drängen die Nachkommen der Opfer und Kosminski auf eine Neuuntersuchung. Karen Miller, die Urenkelin von Catherine Eddowes, äußerte ihren Wunsch nach Gerechtigkeit: „Alles drehte sich um diesen ikonischen Namen, aber die Opfer gerieten in Vergessenheit. Den wahren Täter vor Gericht offiziell zu benennen, wäre eine Form der Gerechtigkeit für sie.“ Auch Amanda Poulos, Kosminskis Urenkelin, unterstützt die Initiative und erklärt: „Ich bin überglücklich, endlich herausgefunden zu haben, was wirklich passiert ist.“

Edwards und sein Anwaltsteam haben den britischen Generalstaatsanwalt um die Erlaubnis gebeten, den Fall vor dem Obersten Gerichtshof wiederaufzunehmen. Die DNA-Beweise rechtfertigten eine Neuverhandlung, da frühere Versuche in den Jahren 2012, 2016, 2019 und 2021 abgelehnt wurden. Der Druck von Nachkommen und neue Entdeckungen könnten die Situation jedoch ändern.

Die Identifizierung von Aaron Kosminski als Jack the Ripper bietet eine mögliche Lösung für ein Rätsel, das die Welt seit über einem Jahrhundert beschäftigt. Zweifel an der Zuverlässigkeit des Schals und die Grenzen der mitochondrialen DNA halten die Kontroverse jedoch am Leben. Ist Kosminski das Monster hinter den Whitechapel-Morden oder ein weiteres Puzzleteil, das nie vollständig sein wird? Die Antwort hängt möglicherweise davon ab, wie das Gericht die Beweise akzeptiert und den Fall wieder aufrollt.

Der Name Jack the Ripper lässt uns weiterhin schaurige Erinnerungen an eine Zeit wachrufen, in der der Terror im Verborgenen lauerte. Die Suche nach der Wahrheit zielt nicht nur darauf ab, ein historisches Kapitel abzuschließen, sondern auch die Opfer zu ehren, deren Namen von der Schande ihres Mörders überschattet wurden. Mit jeder neuen Entdeckung kommen wir der Lösung des Rätsels näher, doch die Frage bleibt: Sind wir bereit, die Wahrheit zu akzeptieren, egal wie verstörend sie auch sein mag?