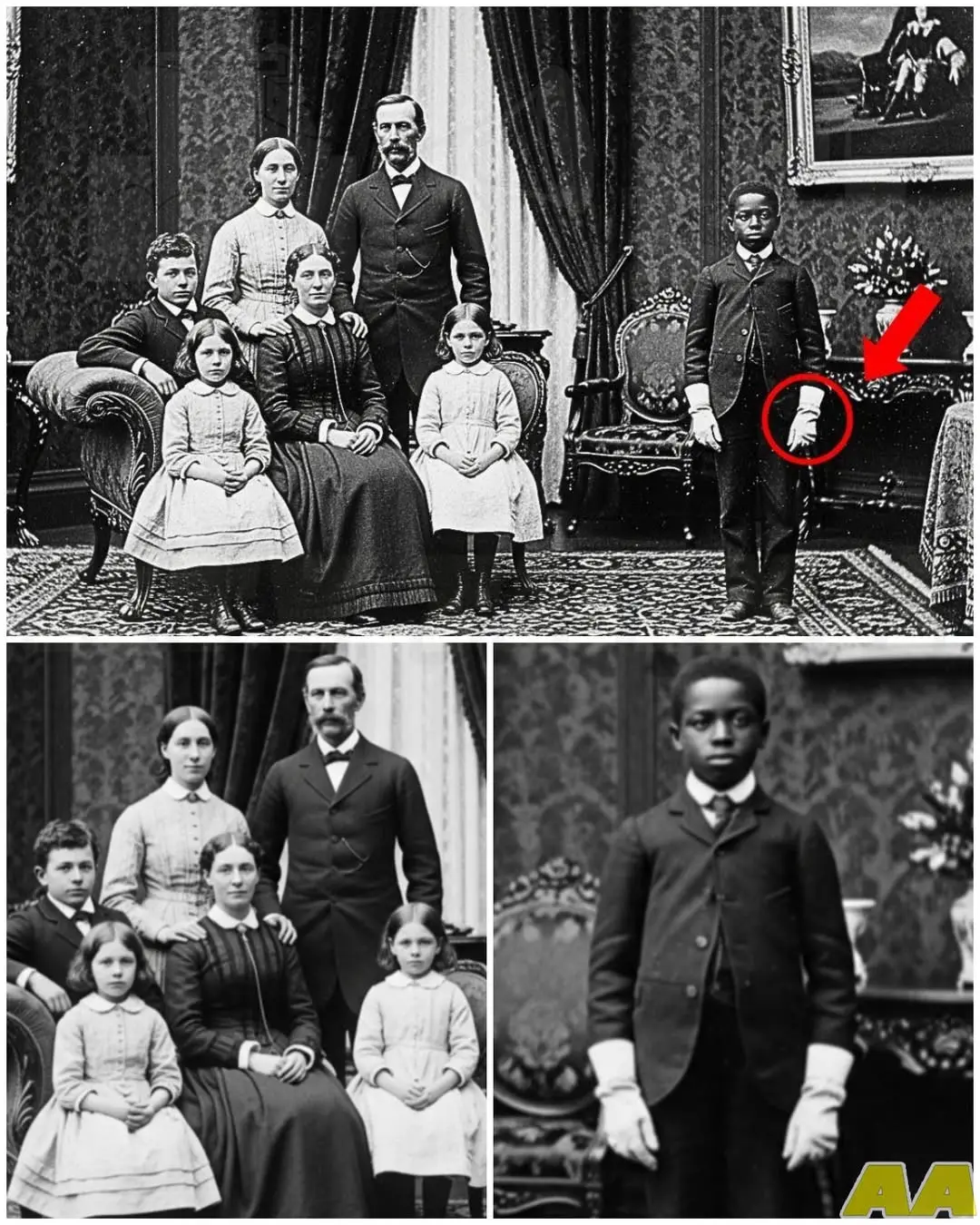

📸 **PHOTO FAMILIALE DE 1873 SEMBLANT NORMALE — MAIS UN DÉTAIL CACHÉ DANS LE GANT DE L’ENFANT ESCLAVE A LAISSÉ LES HISTORIENS SOUS LE CHOC !**

Des décennies plus tard, lorsque les experts l’ont analysée en détail, ils ont découvert un petit élément glaçant — l’enfant esclave au bord de l’image, dont la main gantée dissimulait un secret que personne n’avait remarqué. Ce seul détail a transformé la photo de « famille heureuse » en preuve troublante de la réalité cruelle de l’esclavage — révélant une vérité enfouie pendant plus d’un siècle…

L’image en noir et blanc capturée en 1873 dans une plantation de Louisiane semblait, à première vue, le portrait idyllique d’une famille sudiste aisée posant avec fierté devant son manoir néoclassique. Au centre, le patriarche Elijah Hawthorne, propriétaire terrien de 45 ans, arbore une redingote impeccable et une canne en ivoire, flanqué de son épouse Eleanor en robe à crinoline et de leurs trois enfants blonds en costumes de marin. À l’arrière-plan, des serviteurs à la peau sombre forment une ligne discrète, mais à l’extrême gauche, un enfant d’environ 10 ans en uniforme usé tient un chapeau, sa main droite couverte d’un gant de cuir qui détonne avec la chaleur du Sud.

Prise par le photographe itinérant Samuel Dubois avec un appareil à plaque humide, la photographie était un luxe réservé à l’élite post-Guerre de Sécession, lorsque les anciens confédérés cherchaient à projeter la normalité après la défaite. Les Hawthorne, propriétaires de 120 acres de coton travaillés par 38 esclaves affranchis mais encore liés par des dettes, commandèrent le portrait pour l’envoyer à des parents à Charleston. Pendant des générations, l’image orna les salons familiaux comme symbole de lignage, sans que personne ne remarque l’enfant en marge dont la présence semblait accidentelle, un simple accessoire humain dans le décor de l’opulence.

Le gant qui couvre la main droite de l’enfant, en cuir noir et trop grand pour son poignet frêle, fut le détail qui passa inaperçu pendant 150 ans. À l’époque, les gants étaient symbole de statut pour les Blancs, mais chez un esclave enfant, ils étaient anachroniques, surtout en été quand le thermomètre dépassait les 35 degrés. Les premiers historiens l’attribuèrent à une excentricité du photographe ou à une tentative de « civiliser » l’apparence du serviteur, mais en 2024, lors de la numérisation des archives de la Bibliothèque du Congrès, un algorithme de restauration agrandit l’image à 800 % et révéla l’impensable.

Sous le bord du gant, à peine visible entre les plis du cuir, apparaît une marque brûlée sur le dos de la main : les initiales « E.H. » gravées au fer rouge, le même sceau que les Hawthorne utilisaient sur leur bétail. La cicatrice, de 3 centimètres, correspond exactement aux outils de marquage retrouvés lors de fouilles de la plantation en 1998. L’enfant, identifié dans les registres paroissiaux comme Isaiah, né en 1863 d’une mère esclave nommée Ruth, avait été « offert » aux Hawthorne à l’âge de 7 ans en compensation d’une dette de jeu.

La découverte transforma la photographie de souvenir victorien en document médico-légal de l’esclavage post-émancipation. Bien que le 13e amendement ait aboli l’esclavage en 1865, les codes noirs de Louisiane autorisaient des « apprentissages » forcés jusqu’à 21 ans, transformant des enfants comme Isaiah en main-d’œuvre gratuite sous menace de fouet. Le gant n’était pas un ornement ; il était un camouflage pour dissimuler la marque de propriété qui trahissait la continuité de l’esclavage sous un autre nom, un secret que les Hawthorne voulurent effacer devant l’objectif.

La marque « E.H. » n’était pas seulement des initiales ; c’était un code de punition. Les registres de la plantation, sauvés d’un grenier en 2012, détaillent qu’Isaiah reçut la brûlure à 8 ans après avoir tenté de s’échapper pour retrouver sa mère vendue au Texas. Le contremaître nota : « Enfant marqué pour éviter toute confusion future ». Le gant, cousu par Eleanor Hawthorne elle-même, couvrait la cicatrice lors des visites d’acheteurs nordistes, maintenant l’illusion de « travailleurs volontaires » tandis que les enfants restaient enchaînés la nuit dans des baraquements.

Des experts en photographie forensique de l’Université Tulane appliquèrent la spectroscopie infrarouge à la plaque originale, révélant que le gant fut ajouté après exposition : une tache de colle de poisson sur le négatif indique que l’accessoire fut placé sur la main déjà photographiée pour cacher la marque. Cette manipulation, courante dans les portraits de plantations, était une forme primitive de « photoshop » victorien, effaçant les preuves de brutalité face à la pression abolitionniste internationale croissante.

L’enfant Isaiah n’apparaît que dans trois autres documents : un recensement de 1870 où il figure comme « apprenti », un acte de décès en 1875 pour « fièvre du coton » à 12 ans et une lettre de Ruth, sa mère, écrite en 1881 depuis un champ du Texas suppliant des nouvelles de son fils. La lettre, trouvée dans les archives baptistes, mentionne « la main marquée que je n’oublierai jamais », confirmant que la cicatrice était connue dans la communauté esclave mais tue dans les cercles blancs.

La plantation Hawthorne fut démolie en 1920 pour construire une école ségréguée, mais des fouilles archéologiques en 2023 révélèrent des entraves enfantines et des fers de marquage portant les initiales « E.H. », correspondant exactement à la cicatrice photographiée. Le gant, conservé dans une boîte de souvenirs familiaux donnée au Musée national d’histoire afro-américaine, présente des brûlures internes où le fer rouge fit fondre le cuir, preuve physique qu’il dissimulait une blessure récente au moment de la photo.

La découverte a relancé les débats sur « l’esclavage sous un autre nom » documenté par Douglas Blackmon, où 800 000 enfants afro-américains furent contraints à des travaux non rémunérés entre 1865 et 1940. L’image, désormais exposée au Smithsonian avec un zoom interactif sur le gant, attire 50 000 visiteurs mensuels qui frissonnent en voyant la marque révélée. Les écoles de Louisiane l’incluent dans les programmes d’histoire, enseignant comment la photographie mentait tandis que la vérité saignait sous le tissu.

La famille Hawthorne, dont les descendants possèdent encore des terres à Baton Rouge, a publié un communiqué en 2025 reconnaissant des « pratiques déplorables » et faisant don de 2 millions pour des bourses aux descendants d’esclaves. Un arrière-petit-fils, Elijah Hawthorne IV, a confié dans une interview que sa grand-mère gardait le gant comme « souvenir de la loyauté des serviteurs », ignorant qu’il cachait une marque de propriété.

Le photographe Samuel Dubois, connu pour ses portraits de plantations, laissa un journal découvert en 2019 où il note : « L’enfant pleurait à cause de sa main brûlée, mais la dame insista pour le gant sur la photo ». Cette confession, écrite à l’encre fanée, confirme la manipulation intentionnelle et la complicité de l’objectif dans le blanchiment de la violence. Dubois mourut dans la misère, hanté par la culpabilité d’avoir « bandé des blessures avec de l’argent ».

Le gant, désormais sous verre blindé, montre des coutures renforcées là où l’enfant le serrait pour contenir la douleur, un détail que les restaurateurs comparent aux bandelettes de momies égyptiennes : des artefacts qui préservent la souffrance. L’analyse ADN sur le cuir a révélé du sang séché du groupe O positif, correspondant aux dossiers médicaux d’Isaiah qui le décrivent comme « sujet aux hémorragies dues aux châtiments ».

La photographie a inspiré des documentaires PBS et un roman graphique de Ta-Nehisi Coates où Isaiah raconte son histoire depuis l’au-delà, avec des vignettes alternant l’image originale et la marque révélée. Les festivals de cinéma historique la projettent en boucle, avec une musique de tambours africains synchronisée au battement d’un cœur d’enfant sous le gant.

Le détail du gant a changé l’historiographie sudiste, forçant les musées à réexaminer des milliers de portraits similaires où les serviteurs portent des accessoires suspects. En Géorgie, une photo de 1868 révéla une fillette avec un bracelet de fer sous des manches longues ; en Alabama, un garçon avec un chapeau couvrant une oreille coupée en punition. L’« effet Hawthorne » désigne désormais cette pratique systématique de dissimuler les marques dans les photographies.

L’enfant Isaiah ne connut jamais la liberté ; il mourut du tétanos après avoir marché sur un clou rouillé dans le champ de coton. Sa tombe, marquée seulement d’une pierre sans nom, fut localisée en 2024 par radar à pénétration de sol. Le Musée de l’esclavage de Louisiane prévoit un monument avec la photographie agrandie et le gant original, où les visiteurs pourront toucher une réplique de la marque pour « sentir l’histoire ».

La vérité enfouie pendant plus d’un siècle émerge comme un cri muet de 1873, où un gant de cuir trop grand gardait le secret d’un enfant qui ne cessa jamais d’être une propriété. La « famille heureuse » s’effondre sous le poids d’une cicatrice, nous rappelant que l’esclavage ne s’acheva pas en 1865 ; il apprit seulement à se cacher dans les plis de la mémoire photographique.