INHALTSWARNUNG: Dieser Artikel beschreibt öffentliche Hinrichtungen, Folter und Gräueltaten des Holocaust. Die Inhalte können zutiefst verstörend sein. Ziel des Artikels ist es ausschließlich, historisches Wissen über Widerstand und Menschenwürde unter Besatzung zu vermitteln und zum Nachdenken über Mut und Erinnerung anzuregen.

Minsk, 26. Oktober 1941: Die 17-Jährige, die dem Galgen den Rücken kehrte: Die erste öffentliche Hinrichtung im besetzten sowjetischen Gebiet begründete eine Legende

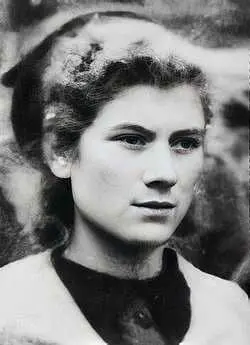

An einem kalten Herbstmorgen des Jahres 1941 marschierten drei Gestalten in einer düsteren Prozession durch die zerstörten Straßen des besetzten Minsk. Um ihre Hälse hingen Schilder in deutscher und russischer Sprache mit einer Lüge: „Wir sind Partisanen, die auf deutsche Truppen geschossen haben.“ Die Jüngste von ihnen war Maria Bruskina , allen bekannt als Mascha , eine 17-jährige jüdische Krankenschwester.

Nur wenige Monate zuvor war Mascha eine der besten Schülerinnen der Minsker Mittelschule Nr. 28 gewesen, ein stolzes Mitglied des Komsomol-Jugendverbandes und 1938 im „ Belarus Pioneer“ als vorbildliche Achtklässlerin erwähnt worden. Geboren am 31. Juli 1924 im Herzen Sowjet-Belarus in eine jüdische Familie, wuchs sie unter der Obhut ihrer Mutter, Lucia Moissejewna Bugakowa , einer leitenden Redakteurin des Belarussischen Staatsverlags, auf und war tief in die Ideale der bolschewistischen Revolution eingebunden.

Doch am 22. Juni 1941 änderte sich alles mit dem Beginn des Unternehmens Barbarossa . Minsk fiel innerhalb weniger Tage. Die Juden der Stadt, darunter auch Maschas Familie, wurden ins Minsker Ghetto getrieben – der Auftakt zur Vernichtung.

Inmitten des Chaos weigerte sich Mascha aufzugeben. Sie meldete sich freiwillig als Krankenschwester in einem provisorischen Krankenhaus des Polytechnischen Instituts Minsk und kümmerte sich um verwundete Rotarmisten. Unter dem Deckmantel ihrer Pflichten schmuggelte sie heimlich Zivilkleidung und fälschte Ausweispapiere, um sowjetischen Kriegsgefangenen die Flucht vor Tod oder Zwangsarbeit zu ermöglichen. Sie arbeitete mit einem kommunistischen Untergrundnetzwerk zusammen und übergab Nachrichten und Vorräte direkt vor den Augen deutscher Wachen und ihrer litauischen Kollaborateure.

Der Verrat erfolgte am 14. Oktober 1941. Ein gefangener Rotarmist, Boris Michailowitsch Rudsjanko , ließ sie im Stich. Mascha und elf Kameraden wurden von der 707. Infanteriedivision der Wehrmacht und dem 2. Bataillon der Litauischen Schutztruppe unter dem bekannten Major Antanas Impulevičius festgenommen .

Im Gestapo-Gefängnis ertrug Mascha tagelange brutale Folter: Schläge, Hunger, psychische Qualen. Doch das Mädchen, das als Kind marxistische Texte auswendig gelernt hatte, verriet nichts. Am 20. Oktober schrieb sie aus ihrer Zelle einen letzten Brief an ihre Mutter: „Ich bin voller Sorge, dass ich dir so große Sorgen bereitet habe. Mach dir keine Sorgen. Mir ist nichts Schlimmes passiert. Wenn du kannst, schick mir bitte mein Kleid, meine grüne Bluse und meine weißen Socken. Ich möchte diesen Ort in Würde verlassen.“

Sechs Tage später, am 26. Oktober , wählten die Nazis Mascha und zwei ihrer Kameraden für die erste öffentliche Hinrichtung auf besetztem sowjetischem Gebiet aus: ein inszenierter Terrorakt, der den Widerstand brechen sollte. Mit ihr waren Wolodia Schtscherbatsewitsch , ein 16-jähriges Komsomol-Mitglied, und Kirill Iwanowitsch Trus , ein Veteran des Ersten Weltkriegs, der zum Kämpfer geworden war.

Sie wurden mit gefälschten Schildern durch die Straßen geführt – obwohl Mascha nie einen Schuss abgegeben hatte; ihre Waffen waren Faden, Tinte und unerschütterlicher Wille. Der Zug endete vor den Toren der Kristall-Hefe-Brauerei in der Oktjabrskaja-Straße. Vor einer hastig versammelten Zuschauermenge wurden die drei auf Hocker unter einem eilig errichteten Galgen gestellt.

Der Augenzeuge Pjotr Pawlowitsch Borissenko erinnerte sich später an den Moment, der Maschas Legende begründete: „Als sie sie auf den Hocker setzten, wandte das Mädchen ihr Gesicht dem Zaun zu. Die Henker wollten, dass sie die Menge ansah, aber sie drehte sich weg, und das war’s. Egal wie sehr sie sie auch schoben und versuchten, sie umzudrehen, sie blieb stehen, den Rücken zur Menge. Erst dann traten sie ihr den Hocker unter den Füßen weg.“

In dieser einen Schicht vereitelte Mascha die inszenierte Unterwerfung der Nazis. Ihr Körper hing drei Tage lang als grausame Mahnung, bis am 28. Oktober zwei jüdische Gefangene gezwungen wurden, ihn zu zerstückeln und in einem Lastwagen abzutransportieren. Am selben Tag ereilte zehn weitere Widerstandskämpfer , darunter Olga, Wolodias Mutter, in der Nähe dasselbe Schicksal.

Die von deutschen Soldaten als Propagandatrophäen aufgenommenen Fotos der Hinrichtungen hatten einen spektakulären Bumerang-Effekt. Sie wurden außer Landes geschmuggelt und aufbewahrt und dienten in den Nürnberger Prozessen als belastendes Beweismittel , das die Gräueltaten der Nazis der Weltöffentlichkeit enthüllte.

Doch in der Sowjetunion blieb Maschas Geschichte jahrzehntelang verschwiegen. In offiziellen Darstellungen wurde sie lediglich als „das unbekannte Mädchen“ bezeichnet , und ihre jüdische Herkunft trug vermutlich zur antisemitischen Auslöschung ihres Namens durch die Nachkriegsbehörden bei. Erst in den 1960er-Jahren , dank des unermüdlichen Einsatzes von Journalisten wie Wladimir Friedin und Lew Kotljar , wurde ihr Name wiederhergestellt. 1970 wurde ihr posthum der Titel „Heldin der Sowjetunion“ verliehen . Am Ort ihrer Hinrichtung wurde eine Gedenktafel errichtet, die 2009 mit ihrem vollständigen Namen aktualisiert wurde.

Maschas Vermächtnis hallt heute weltweit nach. In HaKfar HaYarok, Israel , erinnert ein Denkmal an sie , und eine Straße in Jerusalem trägt ihren Namen. Dokumentarfilme, Bücher und Artikel – von den Archiven des US Holocaust Memorial Museums bis hin zu aktuellen YouTube-Kanälen – halten ihr Andenken wach.

Wie Zina Portnova , die 17-jährige Köchin, die ein Jahr später in Belarus öffentlich hingerichtet wurde, verkörpert Mascha die stille Wildheit einer Generation, die nicht mit Kugeln, sondern mit geliehenen Hemden und gestohlenen Augenblicken kämpfte .

Die Hinrichtung in Minsk sollte dem Schweigen entgegenwirken – stattdessen verlieh sie einer Stimme Nachdruck , deren Nachhall noch heute spürbar ist.

Wie eine Überlebende, die sie kannte, sagte: „Mascha ist nicht einfach gestorben: Sie hat selbst entschieden, wie sie der Ewigkeit begegnen wollte, mit dem Rücken zur Angst und dem Blick auf die Freiheit gerichtet.“

Diese Legende ist kein Mythos. Sie ist die unumstößliche Wahrheit über eine 17-Jährige, die Monster erzittern ließ.