AVVERTENZA SUI CONTENUTI: Questo articolo racconta l’arresto, il processo e gli ultimi momenti di una giovane donna sotto il regime nazista, un contenuto che potrebbe essere profondamente toccante. Il suo scopo è quello di educare storicamente al coraggio morale e alla resistenza non violenta, incoraggiando la riflessione sulla coscienza e sulla dignità umana.

Monaco di Baviera, 22 febbraio 1943: la studentessa ventunenne che affrontò il suo destino con un sussurro di speranza: “Sta sorgendo un sole così luminoso… ci incontreremo di nuovo”.

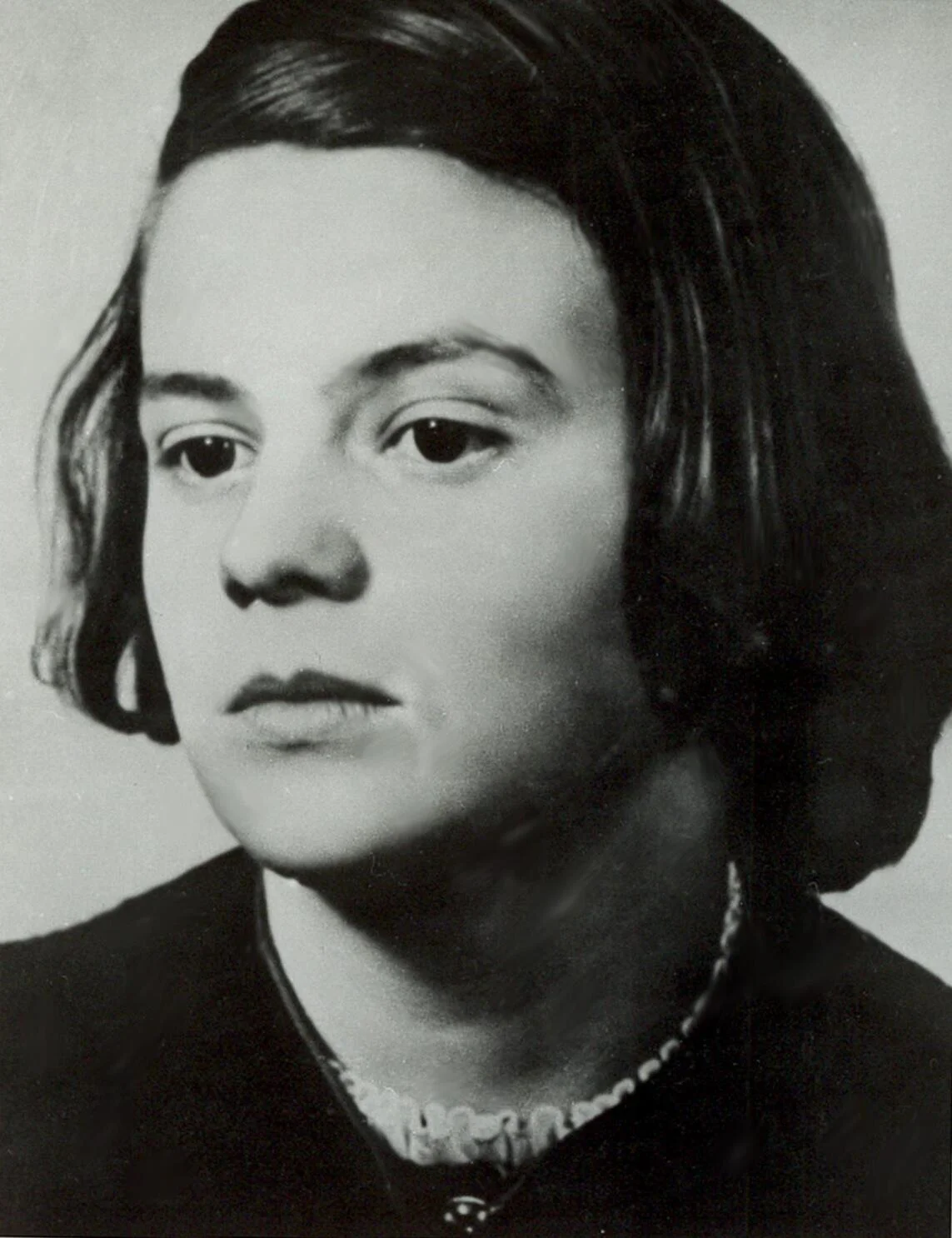

Nel cuore della Germania nazista, dove il silenzio era diventato una questione di sopravvivenza, una studentessa di biologia di 21 anni scelse di parlare. Sophie Scholl, con sguardo sereno e incrollabile convinzione, sparse volantini nell’atrio dell’Università di Monaco in una mattina di febbraio del 1943. Pochi minuti dopo, il fischio di un custode spezzò il momento. La Gestapo si avvicinò. Nel giro di quattro giorni, Sophie, suo fratello Hans e il loro amico Christoph Probst sarebbero comparsi davanti al famigerato giudice Roland Freisler, avrebbero ascoltato il severo verdetto e avrebbero affrontato la loro fine nel carcere di Stadelheim.

Eppure, in quelle ultime ore, Sophie non tremò. Guardò verso l’alba e vide la luce. “Un sole così luminoso sta sorgendo… ci incontreremo di nuovo”, sussurrò, parole che scivolarono oltre le ombre e si persero nell’eternità.

Nata il 9 maggio 1921 nella cittadina di Forchtenberg, Sophie crebbe in una famiglia luterana dove la compassione era la Scrittura e la giustizia una preghiera quotidiana. Come milioni di bambini tedeschi, un tempo indossò l’uniforme della Lega delle Ragazze Tedesche, e il suo precoce idealismo si trasformò nelle promesse del regime. Ma alla fine degli anni ’30, le promesse si trasformarono in persecuzione. I pogrom della Notte dei Cristalli, le stelle gialle, le sparizioni: tutto ciò intaccò la sua fede nel Reich.

Quando arrivò all’Università di Monaco nella primavera del 1942 per studiare biologia e filosofia, Sophie non era più una seguace. Era una ricercatrice. Fu qui, nelle discussioni notturne alimentate da libri proibiti e trasmissioni della BBC trafugate, che lei e suo fratello Hans, studente di medicina, fondarono la Rosa Bianca. Con amici come Christoph Probst, Willi Graf e Alexander Schmorell, trasformarono le parole in armi.

I loro opuscoli non erano chiamate alle armi, ma appelli alla coscienza. Stampati in segreto su un duplicatore a manovella, i volantini condannavano l’assassinio degli ebrei, il massacro sul fronte orientale e il collasso morale di una nazione. “Non staremo in silenzio”, dichiarava uno. “Siamo la vostra cattiva coscienza. La Rosa Bianca non vi lascerà in pace!”. Sophie scriveva con la chiarezza di un poeta e l’urgenza di un profeta, infilando copie nelle cassette della posta, spargendole nelle aule, spedendole a professori e sacerdoti in tutto il Reich.

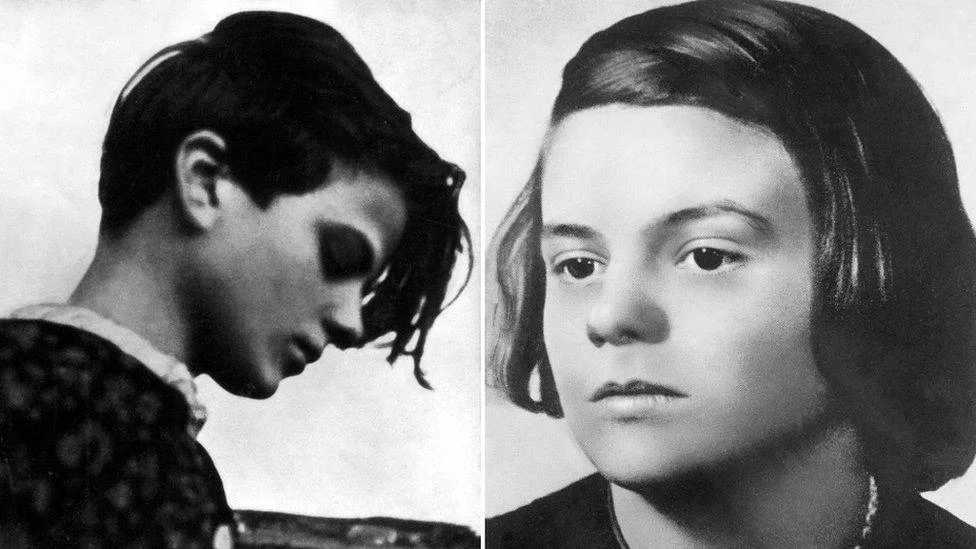

La Gestapo dava la caccia alle ombre. Il 18 febbraio 1943, Sophie e Hans fecero la loro mossa più audace. Mentre gli studenti si riversavano tra le lezioni, i fratelli salirono la scalinata di marmo dell’edificio principale dell’università e lanciarono in aria centinaia di volantini. Svolazzarono giù come petali bianchi di verità. Un bidello, fedele al regime, li vide. La trappola si chiuse di scatto.

Interrogata per quattro giorni nel Palazzo Wittelsbach della Gestapo, Sophie affrontò Robert Mohr, un investigatore esperto. Quando le fu offerta la possibilità di salvarsi denunciando i suoi compagni, rifiutò. “Lo rifarei”, disse. Mohr ammise in seguito di non aver mai incontrato tanta compostezza in un prigioniero che stava affrontando un simile destino.

Il processo del 22 febbraio fu una farsa orchestrata da Roland Freisler, il presidente del Tribunale del Popolo, che urlava. Vestito con una tonaca scura, lanciava insulti e minacce. Sophie si raddrizzò. “Sai bene quanto noi che la guerra è persa”, gli disse. “Perché sei così codardo da non volerlo ammettere?”. L’aula piombò nel silenzio. Freisler pronunciò il verdetto per tutti e tre.

Quello stesso pomeriggio, nella prigione di Stadelheim, giunsero i loro ultimi istanti. Hans fu il primo a partire, gridando “Viva la libertà!” mentre lasciava questo mondo. Christoph lo seguì. Poi Sophie. Secondo il cappellano del carcere, camminò verso la fine senza un tremore. Affrontando l’ignoto, pronunciò le sue ultime parole: dolci, ferme, radiose: “Un sole così splendente sta sorgendo… ci incontreremo di nuovo”. La luce resistette.

Gli opuscoli di Sophie, fatti uscire di nascosto da una guardia compassionevole, raggiunsero la radio alleata e ispirarono cellule di resistenza dalla Norvegia alla Grecia. Dopo la guerra, il suo diario e le sue lettere divennero testi sacri di coraggio morale. La Germania del dopoguerra la onorò con scuole, strade e piazze intitolate alla sua memoria. Il film del 2005 Sophie Scholl: The Final Days ha fatto conoscere la sua storia alle nuove generazioni.

Ciò che rendeva Sophie straordinaria non era il fatto di essere impavida – ammetteva la paura nelle sue lettere – ma il fatto di agire nonostante la paura. Credeva che lo spirito umano potesse sopravvivere a qualsiasi regime. Il suo ultimo sussurro non fu una sconfitta, ma una promessa: un mondo in cui la coscienza trionfa, dove il sole che vedeva sorgere avrebbe un giorno brillato su una Germania – e un’umanità – finalmente libere.

La vita di Sophie Scholl pone un interrogativo che ancora brucia: cosa faremmo noi al suo posto?

La sua risposta, sigillata nel coraggio e nella luce, è questa: Parla. Resisti. Spera.

E quando calano le ombre, sussurra al futuro: “Ci incontreremo di nuovo”.