Negli annali della storia inglese, poche punizioni suscitano tanto orrore quanto l’impiccagione, una pratica raccapricciante che andava ben oltre l’esecuzione. Sebbene l’impiccagione fosse una punizione comune per i criminali, era lo spettacolo prolungato, pubblico e straziante dell’impiccagione a lasciare un segno indelebile nella società. Lungi dall’essere una fine rapida, l’impiccagione aveva lo scopo di massimizzare la sofferenza, sia per i condannati che come severo monito per gli astanti.

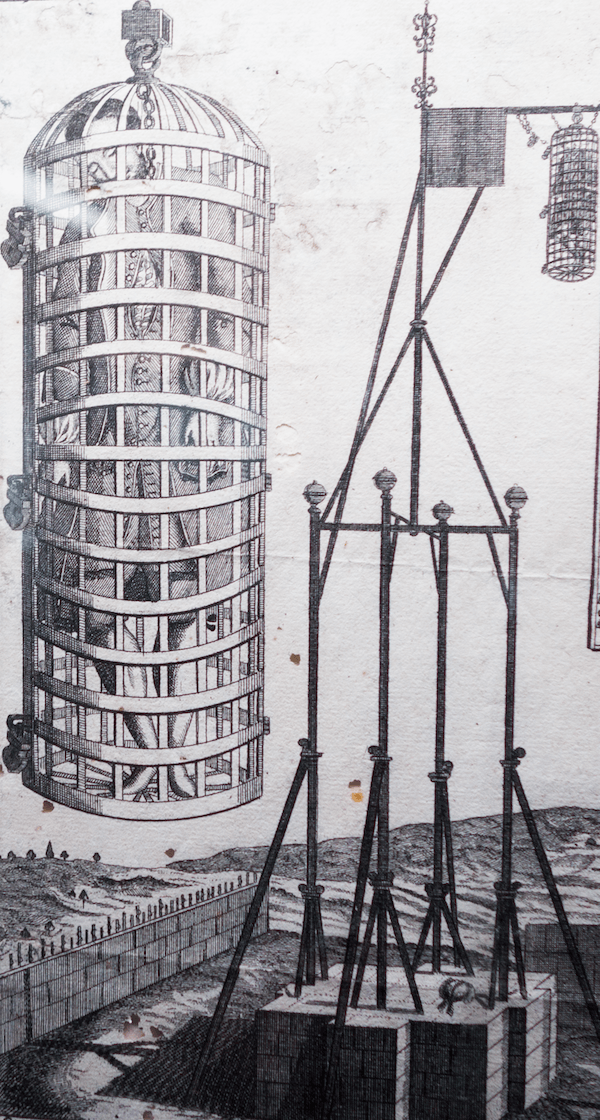

La meccanica della forca: una gabbia per i condannati

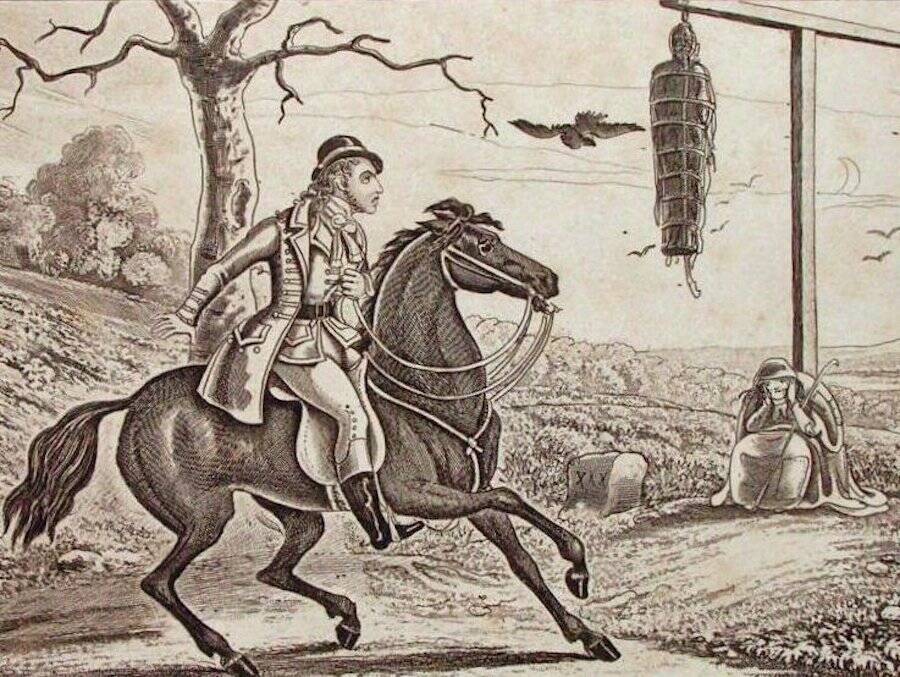

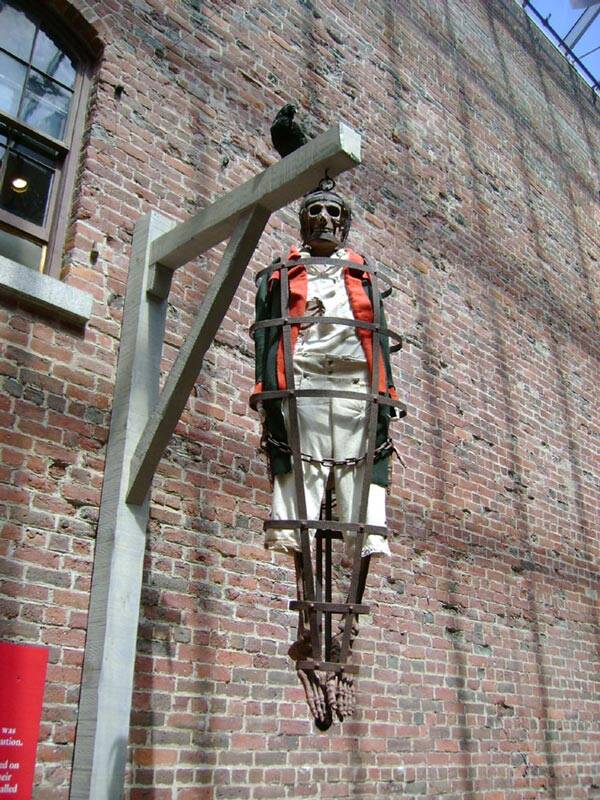

Le forche prevedevano l’incarcerazione dei criminali in gabbie di ferro dalla forma umana, che venivano poi appese a strutture di legno chiamate forche in spazi pubblici. Queste gabbie erano progettate per immobilizzare i prigionieri ed esporli alle intemperie, alla fame e allo sguardo dei passanti. In alcuni casi, i condannati erano già morti e i loro corpi venivano esposti come macabro deterrente. In altri casi, venivano rinchiusi vivi nella gabbia e subivano una morte lenta e atroce per freddo, disidratazione o fame.

Le forche stesse venivano solitamente erette in punti ben visibili – lungo le strade, vicino ai mercati o agli incroci – per garantire la massima visibilità. Le gabbie erano sospese a circa nove metri da terra per impedire manomissioni e spesso rimanevano al loro posto per anni. I corpi al loro interno si decomponevano in scheletri, mentre uccelli e insetti ne beccavano i resti. Il cigolio della gabbia nel vento e il tanfo di carne in putrefazione rendevano le forche una presenza inquietante nelle comunità in cui si ergevano.

Una punizione basata sulla paura e sullo spettacolo

Sebbene l’impiccagione sia spesso associata alla Gran Bretagna del XVIII secolo, le sue origini risalgono al Medioevo. La pratica divenne famosa soprattutto nel 1536 a Münster, in Germania, dove vennero impiccati i leader anabattisti. Le loro gabbie sono ancora oggi esposte come terrificante ricordo. In Inghilterra, l’impiccagione raggiunse il suo apice negli anni ’40 del Settecento e divenne la pena obbligatoria per gli assassini condannati con il Murder Act del 1752. Questa legge imponeva che i corpi degli assassini giustiziati fossero dissezionati pubblicamente o impiccati per garantirne l’umiliazione postuma.

“La cosa interessante delle impiccagioni è che non erano così comuni”, ha detto Sarah Tarlow, professoressa di archeologia all’Università di Leicester. “Ma quando accadevano, suscitavano grande scalpore e avevano un impatto enorme”. In effetti, un’impiccagione pubblica poteva attrarre migliaia di spettatori, trasformando la sofferenza di un criminale in un grottesco evento comunitario. Per gli abitanti di una forca, tuttavia, l’esperienza era molto meno emozionante. Il fetore della carne in putrefazione e la vista raccapricciante di un corpo che ondeggiava al vento erano un costante richiamo alla mortalità e alla giustizia.

La segregazione di genere e il destino del corpo

Curiosamente, le donne furono risparmiate dalla forca, ma non per pietà. Come osserva Tarlow, i corpi femminili erano considerati beni preziosi per chirurghi e anatomisti e spesso venivano sezionati piuttosto che esposti al pubblico. Gli uomini, invece, subirono l’orrore totale della forca. Tra il 1752 e il 1832, 134 uomini in Inghilterra furono “appesi in catene” e i loro corpi lasciati a marcire in piena vista. Solo nel 1834 questa pratica fu messa al bando, segnando la fine di un’epoca di punizioni particolarmente brutali.

Un’eredità di terrore

L’impiccagione era più di una semplice punizione; era uno spettacolo attentamente orchestrato, progettato per diffondere paura e rafforzare l’ordine sociale. La vista di un corpo – vivo e sofferente, o morto e in decomposizione – fungeva da cupo monito per i potenziali trasgressori. Resti di questa pratica sopravvivono ancora oggi sotto forma di forche ben conservate in tutto il Regno Unito, alcune delle quali contengono ancora frammenti di resti umani, come un teschio esposto.

Il vero orrore dell’esecuzione non risiedeva nell’atto stesso dell’esecuzione, ma nella prolungata sofferenza e nell’umiliazione pubblica che comportava. Per i condannati alla forca, la morte non era la fine, ma l’inizio di una punizione che avrebbe colpito indistintamente i vivi e i morti.