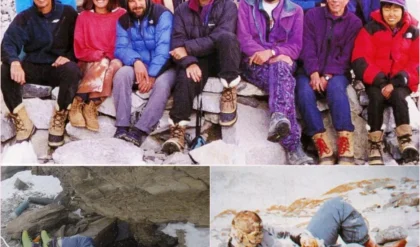

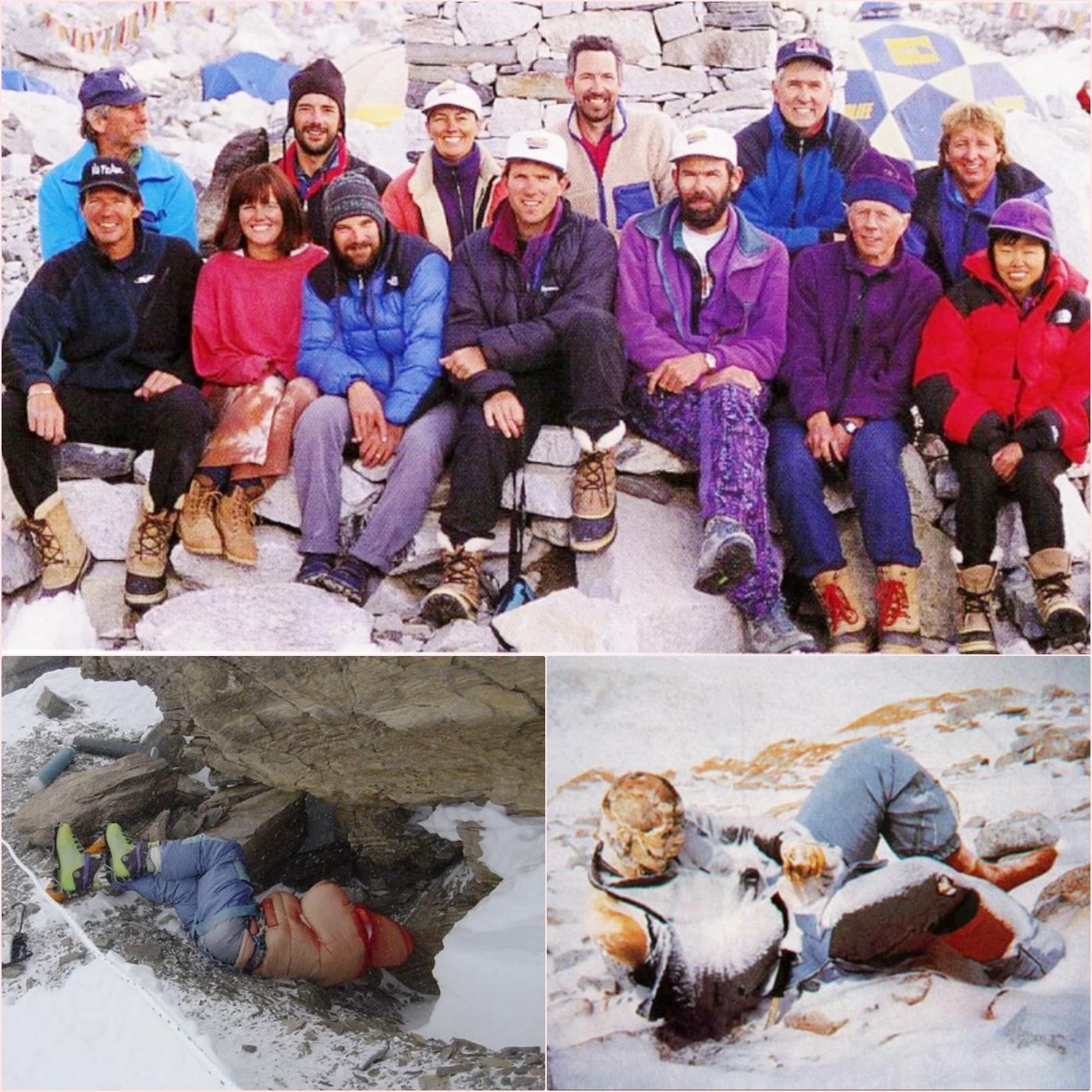

Sur les pentes glacées de l’Everest, la « zone de la mort », au-dessus de 8 000 mètres d’altitude, cache une réalité tragique : les corps de plus de 200 alpinistes gisent gelés dans la neige et la glace, impossibles à rapatrier. Ce phénomène, à la fois macabre et fascinant, s’explique par des contraintes physiques, logistiques et éthiques qui rendent le rapatriement de ces dépouilles quasi impossible.

Dans la zone de la mort, l’air raréfié contient à peine un tiers de l’oxygène disponible au niveau de la mer. Chaque pas devient un défi, chaque effort un risque mortel. Souvent épuisés, les alpinistes succombent à l’hypoxie, au froid extrême ou aux avalanches. Récupérer un corps dans ces conditions est une tâche herculéenne. Le poids d’un corps, combiné à l’équipement nécessaire à son transport, peut dépasser les 100 kilos. Sherpas et sauveteurs, déjà à la limite de leurs capacités physiques, risquent leur vie pour une telle mission. Une opération de récupération peut nécessiter des jours, des équipes nombreuses et des ressources considérables, souvent au détriment de la sécurité de tous.

Les conditions météorologiques imprévisibles aggravent la situation. Orages soudains, vents violents et températures pouvant descendre en dessous de -40 °C rendent les opérations de sauvetage périlleuses. De plus, le terrain escarpé, avec ses crevasses et ses pentes abruptes, complique tout déplacement. Certains corps, comme celui de « Green Boots », un alpiniste décédé en 1996, sont devenus des repères macabres pour les alpinistes, intégrés au paysage hostile de la montagne.

Les considérations financières entrent également en jeu. Une expédition sur l’Everest coûte des dizaines de milliers de dollars, et une mission de secours peut coûter le double. Les familles, souvent endeuillées, n’ont pas toujours les moyens de financer une telle entreprise. Les gouvernements népalais et chinois, qui contrôlent l’accès à l’Everest, n’offrent pas de soutien logistique systématique à ces opérations, laissant les familles face à un cruel dilemme : abandonner leur proche ou risquer d’autres vies.

Sur les pentes glacées de l’Everest, la « zone de la mort », au-dessus de 8 000 mètres, cache une réalité tragique : les corps de plus de 200 alpinistes gisent gelés dans la neige et la glace, impossibles à rapatrier. Ce phénomène, à la fois macabre et fascinant, s’explique par des contraintes physiques, logistiques et éthiques qui rendent le rapatriement de ces dépouilles quasi impossible.

Dans la zone de la mort, l’air raréfié contient à peine un tiers de l’oxygène disponible au niveau de la mer. Chaque pas devient un défi, chaque effort un risque mortel. Les alpinistes, souvent épuisés, succombent à l’hypoxie, au froid extrême ou aux avalanches. Récupérer un corps dans ces conditions est une tâche herculéenne. Le poids d’un corps, combiné à l’équipement nécessaire à son transport, peut dépasser les 100 kilos. Sherpas et sauveteurs, déjà à bout de forces, risquent leur vie pour une telle mission. Une opération de récupération peut nécessiter des jours, des équipes nombreuses et des ressources considérables, souvent au détriment de la sécurité de tous.

Les conditions météorologiques imprévisibles aggravent la situation. Orages soudains, vents violents et températures pouvant descendre en dessous de -40 °C rendent les opérations de sauvetage périlleuses. De plus, le terrain escarpé, avec ses crevasses et ses pentes abruptes, complique tout déplacement. Certains corps, comme celui de « Green Boots », un alpiniste décédé en 1996, sont devenus des repères macabres pour les alpinistes, intégrés au paysage hostile de la montagne.

Les considérations financières entrent également en jeu. Une expédition sur l’Everest coûte des dizaines de milliers de dollars, et une mission de secours peut coûter le double. Les familles, souvent endeuillées, n’ont pas toujours les moyens de financer une telle entreprise. Les gouvernements népalais et chinois, qui contrôlent l’accès à l’Everest, n’offrent pas de soutien logistique systématique à ces opérations, laissant les familles face à un cruel dilemme : abandonner leur proche ou risquer d’autres vies.

Sur le plan éthique, la question est source de divisions. Certains estiment que laisser les corps derrière soi est irrespectueux, tandis que d’autres, dont de nombreux alpinistes, considèrent l’Everest comme un sanctuaire où les défunts reposent après leur ultime conquête. Les Sherpas, profondément spirituels, croient parfois que déranger les morts pourrait offenser les divinités de la montagne.

Finalement, la glace préserve ces corps comme des reliques, ralentissant leur décomposition. Ils restent visibles, parfois pendant des décennies, rappelant la fragilité humaine face à la nature. Les récupérer effacerait une partie de l’histoire de l’Everest, un mémorial involontaire à ceux qui ont osé défier ses sommets.

Ainsi, les corps de l’Everest demeurent dans la zone de la mort, non par indifférence, mais en raison d’un mélange complexe de dangers, de coûts et de croyances. Ils incarnent le prix ultime de l’ambition humaine face à une montagne impitoyable.

Sur le plan éthique, la question divise. Certains estiment que laisser les corps là est irrespectueux, tandis que d’autres, dont de nombreux alpinistes, considèrent l’Everest comme un sanctuaire où reposent les défunts après leur conquête finale. Les Sherpas, profondément spirituels, croient parfois que déranger les morts pourrait offenser les divinités de la montagne.

Finalement, la glace préserve ces corps comme des reliques, ralentissant leur décomposition. Ils restent visibles, parfois pendant des décennies, rappelant la fragilité humaine face à la nature. Les récupérer effacerait une partie de l’histoire de l’Everest, un mémorial involontaire à ceux qui ont osé défier ses sommets.

Ainsi, les corps de l’Everest demeurent dans la zone de la mort, non par indifférence, mais en raison d’un mélange complexe de dangers, de coûts et de croyances. Ils incarnent le prix ultime de l’ambition humaine face à une montagne impitoyable.