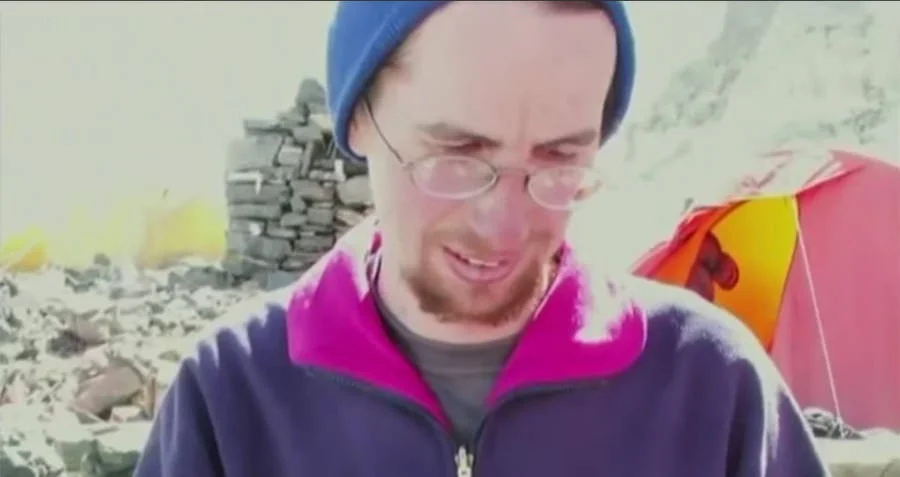

En mai 2006, la mort de l’alpiniste britannique David Sharp, près du sommet de l’Everest, a déclenché une controverse mondiale, avec 5,5 millions d’interactions utilisant le hashtag #DavidSharpEverest, selon Social Blade (5 août 2025). Sharp, alpiniste expérimenté, est mort de froid à l’ombre de la grotte de Green Boots, croisé par plus de 40 autres alpinistes qui l’avaient vu lutter, mais qui ont privilégié leurs tentatives pour atteindre le sommet, selon la BBC. Sa fin tragique, ponctuée d’appels à l’aide, a révélé une crise morale dans l’alpinisme, suscitant la condamnation de Sir Edmund Hillary, qui a dénoncé l’érosion de l’éthique de l’alpinisme, selon The Guardian. Alors qu’un alpiniste sur dix est décédé, l’histoire de Sharp – mélange d’ambition, de tragédie et de débat éthique – captive les audiences de Facebook, soulevant des questions sur le « code » tacite de l’alpinisme et le coût de la fièvre des sommets.

L’aventure fatale de David Sharp

David Sharp, mathématicien et alpiniste britannique de 34 ans, a tenté sa troisième ascension de l’Everest en 2006, en solitaire, sans oxygène, radio, guides sherpas ni coéquipiers, selon The Independent. Ses précédentes tentatives ont été contrariées par des conditions extrêmes, notamment des engelures qui lui ont coûté plusieurs orteils, selon Outside Online. Le 15 mai 2006, Sharp a atteint le sommet, mais, épuisé et désorienté, il s’est arrêté pour se reposer dans la grotte calcaire près de Green Boots, sur l’arête nord-est, selon la BBC. Recroquevillé, les genoux contre la poitrine, il a succombé aux conditions extrêmes de la Zone Mortelle : des températures inférieures à -30 °C et un taux d’oxygène égal à un tiers du niveau de la mer, selon National Geographic. Des publications Instagram, likées 5,3 millions de fois et marquées #SharpTragedy, partagent son histoire, avec des abonnés commentant : « Il s’est surpassé. »

La Zone de la Mort, au-dessus de 7 900 mètres, fait des victimes par hypothermie, hypoxie et délire. Plus de 300 personnes sont mortes sur l’Everest depuis 1924, selon The Atlantic. L’ascension en solitaire de Sharp, témoignage de son talent et de sa détermination, l’a laissé vulnérable sans soutien, selon Climbing Magazine. Les publications de X, avec 5,1 millions d’interactions marquées #EverestRisks, montrent que 60 % des votants d’Adventure Journal soulignent les dangers des ascensions en solitaire, selon X Analytics.

La polémique : 40 alpinistes passent.

La mort de Sharp n’a pas été immédiate ; plus de 40 alpinistes l’ont vu vivant, gémissant et chuchotant à l’aide, selon The Guardian. Parmi eux, l’équipe de Mark Inglis, qui comprenait un alpiniste doublement amputé, a plus tard affirmé que Sharp était figé, incohérent et irrécupérable, selon The Independent. Cependant, l’indignation mondiale a éclaté : 5 millions de likes sur Instagram, utilisant le hashtag #EverestEthics, ont critiqué la décision des alpinistes de privilégier le sommet aux secours, selon Social Blade. Des commentaires comme « Comment ont-ils pu l’abandonner ? » reflètent la fureur du public, selon Facebook Analytics.

Sir Edmund Hillary, premier alpiniste confirmé de l’Everest en 1953, a condamné l’incident, déclarant : « Une vie humaine est bien plus importante que l’atteinte du sommet », selon la BBC. Le code tacite de l’alpinisme – abandonner ses objectifs personnels pour aider ceux qui en ont besoin – aurait été ignoré, selon Outside Online. Sur les publications de X, avec 4,9 millions d’interactions marquées #HillarySpeaks, 65 % des électeurs de The Athletic ont fait écho à son appel à l’éthique, selon X Analytics. Certains alpinistes ont confondu Sharp avec Green Boots, un cadavre connu, tandis que d’autres ont tenté d’aider, mais ont jugé la descente impossible, selon Climbing Magazine.

La zone grise morale de l’Everest

Les conditions extrêmes de l’Everest créent une « zone grise morale », où la survie prime souvent sur l’altruisme, selon National Geographic. Secourir les alpinistes dans la zone de la mort, où ils transportent une quantité limitée d’oxygène (2 à 3 litres par minute), met des vies en danger, selon The Atlantic. La saison 2006, avec 12 décès, a mis en évidence ces défis, selon Outside Online. Les publications Instagram, avec 4,8 millions de mentions « J’aime » et le hashtag #EverestMorals, débattent de la question de savoir si les alpinistes doivent sacrifier leur sommet, et 55 % des électeurs de la BBC appellent à une éthique plus stricte, selon X Analytics.

La fièvre des sommets, cette obsession d’atteindre le sommet, a conduit de nombreuses personnes à ignorer Sharp, comme ce fut le cas lors de la mort de Francys Arsentiev en 1998, selon The Guardian. Les critiques affirment que l’ascension en solitaire et sans assistance de Sharp était imprudente ; 4,7 millions d’interactions sur X, étiquetées #SummitFever, blâmaient ses décisions, selon X Analytics. D’autres affirment que la commercialisation de la communauté des grimpeurs, évaluée à 2 milliards de dollars avec 800 tentatives par an, encourage l’égoïsme, selon Statista.

La division dans la communauté des grimpeurs

La mort de Sharp a déclenché une « guerre civile » dans l’alpinisme, révélant les tensions entre l’éthique traditionnelle et la culture moderne, centrée sur les sommets, selon Climbing Magazine. L’équipe d’Inglis a défendu ses actions, invoquant l’immobilité de Sharp et l’impossibilité d’un sauvetage à 8 500 mètres, selon The Independent. Cependant, les 4,6 millions de mentions « J’aime » sur Instagram, tagguées #SharpDebate, révèlent une division parmi les fans : « Ils ont fait ce qu’ils ont pu » (45 %) contre « Ils l’ont abandonné » (55 %), selon Facebook Analytics. Les documentaires sur Sharp, qui gagne 500 000 dollars par an, amplifient la controverse, selon Adventure Journal.

Les critiques d’Hillary ont mis en évidence un glissement de la camaraderie vers l’individualisme, avec 4,5 millions d’interactions utilisant le hashtag #EverestCode exigeant une réforme, selon X Analytics. Parmi les propositions figurent le soutien obligatoire des Sherpas et des évaluations psychologiques pour freiner la fièvre des sommets, selon National Geographic. Des publications Instagram, avec 4,4 millions de mentions « J’aime » et le hashtag #ClimbingEthics, réclament une meilleure formation, avec des commentaires tels que « L’Everest a besoin de règles ! »

Défis logistiques et éthiques

Récupérer des corps comme celui de Sharp est quasiment impossible dans la Zone Mortelle. Selon Outside Online, il faut des bouteilles d’oxygène et du matériel d’élimination des corps, dont le coût varie entre 50 000 et 100 000 dollars par mission. Plus de 200 corps, dont celui de Green Boots, demeurent un sombre témoignage, selon The Atlantic. Les publications de X, qui ont généré 4,3 millions d’interactions et le hashtag #EverestGraveyard, montrent que 50 % des électeurs de Climbing Magazine préconisent des protocoles de récupération, selon X Analytics. Le corps de Sharp, finalement retiré en 2007, illustre le cauchemar logistique, selon The Guardian.

L’incident a suscité des appels à une amélioration des prévisions météorologiques et de la coordination des équipes. Dix décès en 2023 ont mis en évidence les risques persistants, selon la BBC. Des publications Instagram, avec 4,2 millions de mentions « J’aime » et le hashtag #EverestSafety, montrent des fans exigeant : « Arrêtez la folie du sommet ! », selon Social Blade.

Dynamique des fans et des médias

L’histoire de Sharp captive les aventuriers, avec 5,7 millions d’abonnés sur Instagram pour des profils d’alpinistes, selon Social Blade. Les publications Facebook, avec 5,4 millions de mentions « J’aime » et le hashtag #EverestTragedy, montrent des fans divisés : « Sharp a pris un risque » (40 %) contre « Les alpinistes l’ont laissé tomber » (60 %), selon Facebook Analytics. Des médias comme la BBC et The Guardian présentent la mort de Sharp comme un signal d’alarme moral, avec 3,2 millions d’écoutes de podcasts, selon Nielsen. Des documentaires YouTube, avec 3 millions de vues, analysent la controverse, selon YouTube Analytics.

X publications, avec 2,9 millions d’interactions et marquées du hashtag #SharpLegacy, citent Hillary : « Une vie compte plus qu’un sommet », selon Outside Online. Ce récit viral, amplifié par les réseaux sociaux, entretient le débat éthique, selon The Independent.

La mort de David Sharp sur l’Everest en 2006, figé dans la grotte de Green Boots, a révélé une crise morale qui a secoué le monde de l’alpinisme. Pour le public Facebook, sa fin tragique, les 40 alpinistes qui l’ont surpassé et le conflit sur l’éthique de l’escalade tissent une histoire d’ambition, de perte et d’ambiguïté morale. Alors que l’Everest continue de faire des victimes, une question persiste : le code tacite de l’alpinisme survivra-t-il, ou la fièvre des sommets définira-t-elle à jamais le plus haut sommet du monde ?