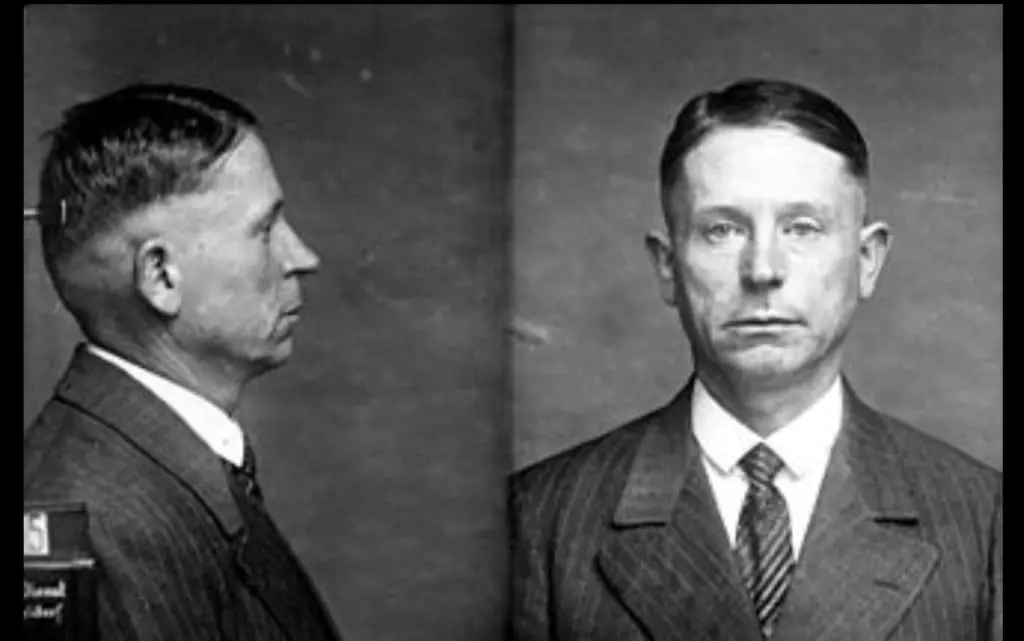

La tête décapitée et conservée de Peter Kürten, le tristement célèbre « Vampire de Düsseldorf », reste l’une des pièces les plus inquiétantes de la collection de Ripley’s Believe It or Not! à Wisconsin Dells. Ce tueur en série allemand, exécuté à la guillotine le 2 juillet 1931 à Cologne, a laissé un héritage de terreur qui résonne encore dans l’histoire criminelle européenne.

Kürten a avoué neuf meurtres et des dizaines d’agressions sexuelles entre 1929 et 1930, des actes si brutaux qu’ils ont scandalisé le continent. Son surnom macabre est né d’une déclaration glaçante : « J’ai bu le sang de certaines victimes parce que cela me procurait un plaisir indescriptible », des mots qu’il a lui-même prononcés lors des interrogatoires, selon les registres policiers de l’époque.

Imaginez marcher dans les rues humides de Düsseldorf en pleine nuit des années vingt, quand un homme apparemment ordinaire, un électricien marié, traquait des femmes, des enfants et des hommes sans défense. Kürten ne tuait ni pour voler ni pour se venger ; il était mû par un pur sadisme.

Il poignardait, étranglait et, parfois, mordait ses proies jusqu’à en extraire le sang chaud. « Je ressentais une excitation sexuelle en voyant le sang jaillir », admit-il à son procès, où il détailla comment il revivait les crimes dans son esprit pour se masturber. Ces confessions, consignées dans les actes judiciaires, ont fait de son cas un phénomène médiatique qui a rempli les unes des journaux de Berlin à Paris.

Après son arrestation en mai 1930, grâce à une victime qui s’était échappée et l’avait dénoncé, Kürten fut condamné à mort. L’exécution fut rapide : la guillotine tomba avec une précision prussienne. Mais l’histoire ne s’arrêta pas là. Les médecins légistes, fascinés par l’esprit criminel, décapitèrent le corps et conservèrent la tête dans du formaldéhyde.

Le cerveau fut extrait pour être étudié à la lumière de la phrénologie, une pseudoscience populaire à l’époque qui cherchait des anomalies physiques expliquant la malveillance. « Nous voulions trouver l’origine biologique de sa dépravation », expliqua le pathologiste responsable, selon des documents archivés à l’Université de Cologne. Des années d’analyses ne révélèrent rien de concluant, seulement un cerveau normal qui défiait les attentes.

Avec le temps, cette relique macabre passa des mains scientifiques à celles de collectionneurs excentriques. Dans les années cinquante, Ripley’s Believe It or Not!, la chaîne de musées dédiée à l’étrange, acquit la tête. Aujourd’hui, elle repose dans un bocal de verre à Wisconsin Dells, aux États-Unis, avec la peau ridée, les yeux fermés et un rictus qui semble sourire au visiteur.

Des milliers de personnes s’y rendent chaque année, attirées par cette curiosité morbide qui nous pousse à regarder l’interdit. « C’est comme toucher le mal des yeux », commente un touriste habituel dans des avis en ligne, tandis qu’un autre ajoute : « On se demande si ce cerveau abritait des démons invisibles. »

Cette exposition n’est pas seulement un spectacle ; elle soulève des dilemmes profonds. Est-il éthique d’exposer les restes humains d’un monstre ? Pour certains, oui : elle confronte à la noirceur humaine et éduque sur la justice pénale. « La tête de Kürten nous rappelle que le mal existe et doit être exposé », argumente un criminologue allemand dans des interviews récentes.

D’autres y voient un pur voyeurisme, une marchandisation de l’horreur qui profane la mémoire des victimes. En Allemagne, où les crimes ont eu lieu, le débat refait surface périodiquement. Des associations de familles exigent son enterrement, mais Ripley’s défend sa valeur historique : « Nous préservons l’histoire pour qu’elle ne se répète pas. »

Peter Kürten ne fut pas le seul « vampire » de l’époque ; il inspira des mythes urbains et même des films d’horreur. Son cas influença la psychologie médico-légale moderne, stimulant des études sur les psychopathes utilisant aujourd’hui l’imagerie par résonance magnétique. Cependant, rien ne capture cette essence comme sa tête réelle, flottant dans un liquide ambré. Quels secrets ce cerveau garde-t-il encore ? Les scientifiques rêvent de le scanner à nouveau, mais pour l’instant, il reste une énigme figée dans le temps.

Visiter Ripley’s à Wisconsin Dells, c’est plonger dans un monde de l’impossible, où le crédible se heurte à l’atroce. La tête de Kürten trône dans la section des crimes réels, entourée de têtes réduites et de momies. Des familles entières passent, des enfants se couvrant les yeux, des adultes murmurant. « Je n’oublierai jamais ce regard vide », écrit une visiteuse sur TripAdvisor. C’est un rappel que l’histoire n’est pas seulement faite de dates et de héros ; elle comprend aussi des ombres comme Kürten, dont la soif de sang nous oblige à questionner notre propre humanité.

Presque un siècle après sa mort, le Vampire de Düsseldorf reste « vivant » dans ce bocal. Son héritage transcende le musée : il inspire des podcasts, des documentaires et des romans noirs. À une époque obsédée par le true crime, Kürten représente l’archétype du tueur charismatique et cruel. « J’étais un monstre, mais la société m’a fait ainsi », écrivit-il dans sa dernière lettre, accusant une enfance abusive. Vérité ou manipulation ? Le débat persiste.

Si vous recherchez des émotions fortes, planifiez un voyage à Wisconsin Dells. Là, derrière une vitre, vous attend Peter Kürten. Ce n’est pas seulement une tête ; c’est un portail vers les abîmes de l’âme humaine. Approchez-vous si vous l’osez, et découvrez pourquoi ce vampire allemand suce encore la curiosité des générations. L’histoire réelle dépasse toujours la fiction, et celle-ci ne vous laissera pas dormir.