Voici la traduction complète et naturelle en français du long texte espagnol que vous avez fourni :

En 1718, le champ de bataille de la forteresse de Fredriksten en Norvège devint le théâtre de l’un des mystères les plus durables de l’histoire : la mort du roi de Suède Charles XII, un guerrier dont l’ambition implacable avait redessiné la Grande Guerre du Nord. Touché par un projectile qui lui traversa le crâne alors qu’il inspectait ses troupes, Charles s’effondra net, sa mort aussi audacieuse et dramatique que sa vie. Fut-il victime d’une balle perdue venue des lignes norvégiennes, ou un traître dans ses propres rangs profita-t-il de l’instant ? Plus de 300 ans après, la question demeure, alimentée par des témoignages contradictoires, une trajectoire de blessure étrange et une autopsie glaçante réalisée en 1917 qui posa plus de questions qu’elle n’apporta de réponses. Entre détectives TikTok et historiens, cette affaire de disparition d’un roi continue de nous fasciner par son cocktail de guerre, de trahison et d’intrigue médico-légale.

1. La dernière position du guerrier : le siège de Fredriksten, 1718

Charles XII, surnommé « le Lion du Nord », était une figure plus grande que nature dont le génie militaire et l’audace avaient défini le rôle de la Suède dans la Grande Guerre du Nord (1700-1721). En 1718, à 36 ans, il avait déjà mené des campagnes audacieuses contre le Danemark, la Pologne et la Russie, se forgeant une réputation de bravoure en participant souvent aux combats en première ligne dans son uniforme bleu et jaune. Le siège de Fredriksten, forteresse norvégienne aux mains du Danemark-Norvège, était son ultime pari pour reconquérir des territoires perdus.

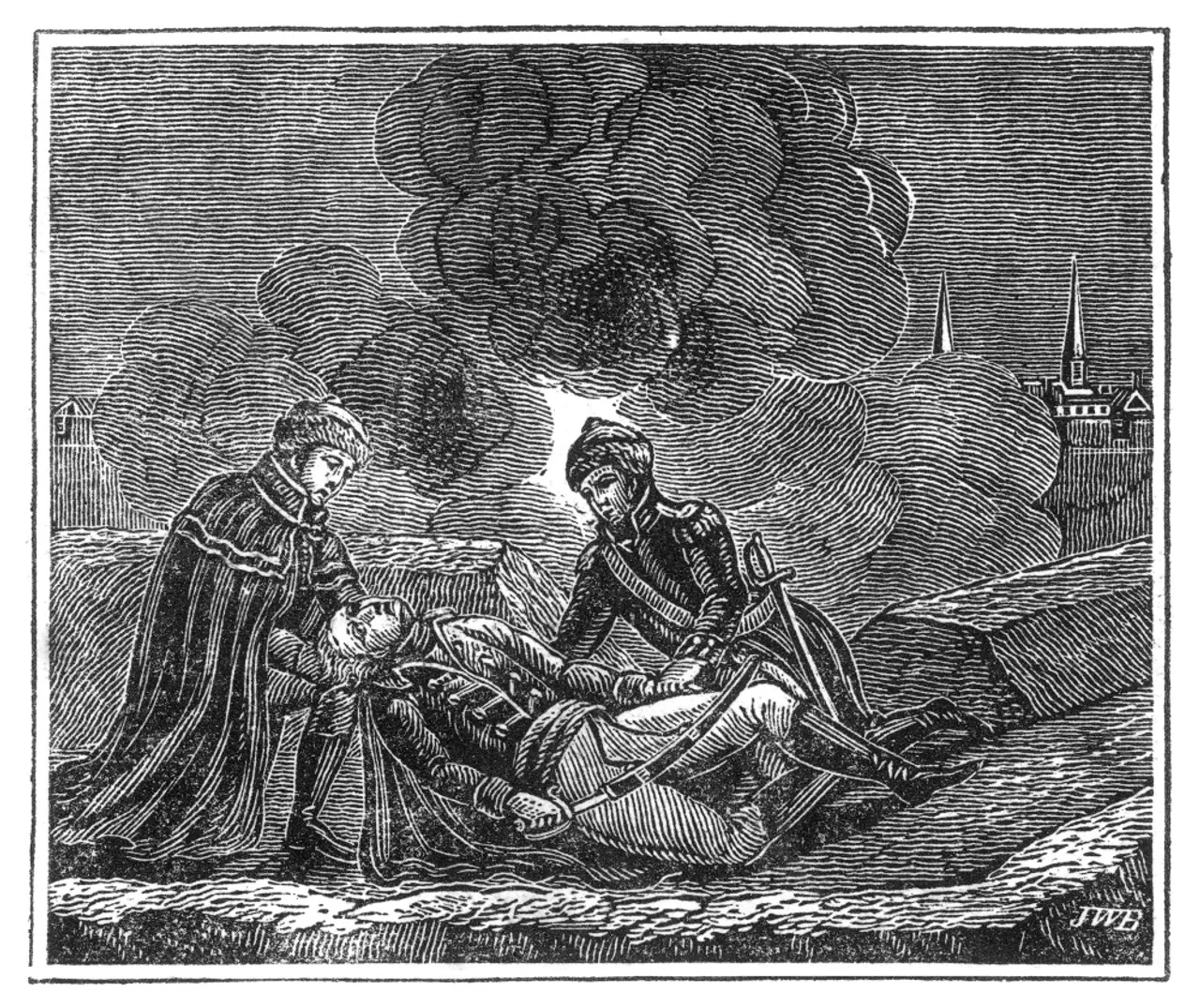

Le 30 novembre 1718, à la faveur de la nuit, Charles monta sur le parapet pour inspecter les tranchées de ses troupes. Vers 21 heures, un projectile – probablement une balle de mousquet ou un grain de mitraille – le frappa à la tempe gauche et ressortit à droite. Il mourut sur le coup, son corps s’effondrant dans la boue, mettant fin à un règne de 21 ans.

La scène fut chaotique : les soldats suédois, abasourdis, ramenèrent le corps de leur roi au camp tandis que le siège vacillait (Fredriksten tint bon jusqu’au retrait suédois). L’absence de témoins clairs – personne n’avait formellement vu d’où venait le tir – déclencha immédiatement les spéculations. La blessure d’entrée et de sortie nette, décrite à l’époque par l’aide de camp André Sicre, suggérait un projectile à haute vitesse, mais son angle (presque horizontal, de gauche à droite) intrigua les observateurs. Les lignes ennemies se trouvaient à 200-300 mètres, une distance improbable pour les mousquets de l’époque (précis à environ 50 mètres), même si un tireur d’élite ou une balle perdue n’était pas impossible. En quelques heures, les rumeurs de trahison se répandirent parmi les troupes : les guerres incessantes de Charles avaient créé des ennemis même dans son entourage immédiat. Une lettre de 1718 du général Carl Gustaf Dücker, conservée aux Archives nationales de Stockholm, laissait entendre des « mains déloyales » parmi les officiers, sans toutefois désigner de coupable. Le mystère était né, et la Suède pleura un roi dont la mort reflétait la vie : soudaine, violente et inoubliable.

2. Théories sur la disparition du roi : accident ou assassinat ?

2. Théories sur la disparition du roi : accident ou assassinat ?

Le débat sur la mort de Charles XII se divise en deux camps : un tragique accident par tir ennemi ou un assassinat calculé de l’intérieur.

La théorie de la balle perdue s’appuie sur le contexte du siège : les défenseurs de Fredriksten tiraient des salves de mousquets et de canons, dont de la mitraille. Un rapport norvégien de 1718 du capitaine Peter Tordenskjold, publié plus tard dans une revue historique norvégienne, revendiqua un « coup chanceux » d’un artilleur de la forteresse, bien qu’aucun tireur précis ne fut identifié. Les mousquets de l’époque avaient un portée limitée, mais un tireur danois équipé d’un canon rayé (rare mais existant) aurait pu atteindre 200 mètres. La trajectoire de la blessure soutient cette hypothèse : un tir tiré depuis une position plus élevée (les remparts) expliquerait le trajet presque horizontal. Cependant, la distance et l’obscurité sèment le doute – seulement 2 % des tirs atteignaient leur cible au XVIIIᵉ siècle, selon l’historien militaire Lars Ericson Wolke.

La théorie de l’assassinat, en revanche, a des racines plus profondes. Les campagnes incessantes de Charles avaient vidé le trésor et les forces vives de la Suède : en 1718, la population avait chuté de 10 % à cause des pertes de guerre. Nobles et officiers, exaspérés par les guerres sans fin et le refus de Charles de négocier la paix (notamment avec Pierre le Grand de Russie), avaient des motifs sérieux. Son cousin Frédéric Iᵉʳ, qui monta sur le trône après sa mort, fut immédiatement soupçonné ; un pamphlet anonyme de 1719 à Stockholm l’accusa d’avoir orchestré un complot pour mettre fin à la guerre et prendre le pouvoir. L’angle de la blessure alimente cette thèse : un tir à courte distance (moins de 50 mètres) depuis les tranchées suédoises correspond mieux à la trajectoire horizontale qu’un tir ennemi lointain. Un récit de Voltaire en 1746, basé sur des exilés suédois, affirma qu’un conspirateur avait utilisé un mousquet préchargé, mais aucun nom n’émergea. Sur X, on lit encore : « Charles était trop têtu, ses propres hommes l’ont descendu ! » Il n’existe cependant aucune preuve irréfutable, seulement des indices circonstanciels : mécontentement des officiers et couronnement ultra-rapide de Frédéric.

3. L’autopsie de 1917 : un regard glaçant sur la fin d’un roi

3. L’autopsie de 1917 : un regard glaçant sur la fin d’un roi

En 1917, près de deux siècles plus tard, les autorités suédoises exhumèrent les restes remarquablement conservés de Charles XII pour trancher le débat. Réalisée dans l’église de Riddarholmen, l’autopsie se concentra sur le crâne, conservé dans un cercueil plombé. Les pathologistes, dirigés par le Dr Carl Klingberg, relevèrent une blessure d’entrée de 20 mm à la tempe gauche et une sortie légèrement plus large à droite, compatible avec une balle de mousquet ou un grain de mitraille (2-3 cm de diamètre). Les photographies, publiées en 1918 dans le *Svenska Dagbladet*, montrèrent une perforation nette et circulaire, sans les fractures typiques des impacts à basse vitesse, suggérant un projectile à haute vélocité. La trajectoire était presque droite, impliquant soit un tir à courte portée, soit un tir longue distance d’une précision improbable.

Les conclusions relancèrent le débat. Les blessures nettes excluaient la mitraille (qui aurait déchiqueté l’os) et privilégiaient la balle d’un tireur d’élite ou d’un assassin. Le crâne n’offrit toutefois aucune nouvelle piste : ni résidus, ni fragments incrustés. Les analyses chimiques au plomb (présent dans les munitions de 1718) furent inconclusive à cause de la contamination par le cercueil. L’autopsie, censée clore le dossier, alimenta au contraire la spéculation. Un article de 1920 dans une revue historique conclut : « La mort du roi reste aussi obscure que la nuit où elle survint. » Des réexamens médico-légaux modernes (notamment une étude de l’université d’Uppsala en 2002) penchent pour l’assassinat en raison de la précision de la blessure, mais l’absence de fragments de projectile laisse le mystère entier. Sur X, les utilisateurs s’emballent : « Ces photos de 1917 sont flippantes, c’est clairement un cover-up ! »

4. Pourquoi le mystère perdure : impact culturel et historique

4. Pourquoi le mystère perdure : impact culturel et historique

La mort de Charles XII n’est pas un simple cold case, c’est un symbole culturel. En Suède, il reste une figure clivante : héros pour les nationalistes grâce à ses exploits (victoire de Narva en 1700 contre 4 contre 1) et belliciste irresponsable pour les critiques, qui lui reprochent le déclin de la Suède (perte d’un tiers du territoire en 1721). Sa mort scella le destin de la Grande Guerre du Nord : la Suède sortit vaincue du traité de Nystad (1721) et céda sa domination baltique à la Russie.

L’absence de conclusion alimente la fascination. Contrairement à d’autres assassinats royaux (Gustave III en 1792, avec coupable identifié), le cas de Charles manque de témoins fiables, de preuves matérielles ou de confessions. Le chaos du champ de bataille de 1718 rendait tout récit crédible impossible, et les documents subsistants (lettres de Dücker, etc.) restent vagues. Les théories du complot prospèrent dans ce vide – certaines parlent même d’une « conspiration maçonnique » liée aux puissances européennes craignant les ambitions de Charles (sans la moindre preuve). Les réseaux sociaux entretiennent la flamme : une vidéo TikTok de 2023 recréant le siège a atteint 1,2 million de vues et 5 000 commentaires (« balle perdue ou trahison ? »). Les photos d’autopsie de 1917, largement partagées sur X, ajoutent une touche macabre. Comme l’écrit l’historien Peter Englund : « La mort de Charles est le moment JFK de la Suède : tout le monde a sa théorie, personne n’a de preuve. »

La mort de Charles XII à Fredriksten en 1718 reste une énigme enveloppée de poudre et d’ombre. Coup de chance depuis la forteresse norvégienne ou complot froidement exécuté par ses propres hommes ? L’autopsie de 1917, avec ses terrifiantes photos de crâne, n’a fait qu’épaissir le mystère, prouvant qu’un seul projectile mit fin au règne d’un roi… mais pas qu’on saura jamais qui l’a tiré.

De la Suède ravagée du XVIIIᵉ siècle aux débats sur X d’aujourd’hui, ce mystère de 300 ans continue de captiver, mêlant énigme médico-légale et grande saga de loyauté et de trahison.

Et vous, qu’en pensez-vous : coup de chance ou coup monté ? Dites-le en commentaire, et gardons vivant ce dossier vieux de trois siècles !