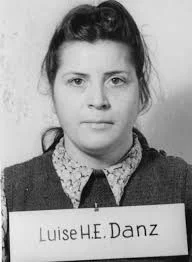

Negli annali dei capitoli più oscuri della Seconda Guerra Mondiale, l’Olocausto si erge come un monumento alla crudeltà umana, dove mostri camminavano tra noi in forma umana. Mentre figure infami come Irma Grese, la “Bella Bestia”, e Maria Mandel, la “Regina di Auschwitz”, si abbandonavano al sadismo più aperto, ce n’era un’altra il cui terrore era ben più insidioso: una silenziosa artefice di morte che esercitava il suo potere non con urla o spettacoli, ma con un tratto di penna. Ecco Luise Danz: nata l’11 dicembre 1917 in un angolo tranquillo della Germania, sarebbe diventata una delle supervisori più sfuggenti delle SS, supervisionando gli orrori in campi come Cracovia-Plaszów, Birkenau, Auschwitz e Mauthausen. A differenza delle sue controparti più vistose, il metodo di Danz era agghiacciantemente burocratico: rapporti che mandavano migliaia di persone nelle camere a gas, mentre lei infliggeva crudeltà personali nell’ombra. La sua non è solo una storia di malvagità: è un duro monito di come la gente comune possa permettere un genocidio attraverso la complicità silenziosa. Mentre ci addentriamo nella sua vita, preparatevi ad affrontare un’eredità che sussurra più forte di qualsiasi urlo.

La discesa nell’oscurità di Luise Danz iniziò poco più che ventenne, un’epoca in cui molte giovani donne sognavano una famiglia o una carriera, ma Danz scelse la strada del Terzo Reich. A 26 anni, nel 1943, si arruolò nelle SS, la forza paramilitare d’élite del partito nazista, e fu rapidamente catapultata nella macchina dell’Olocausto come Aufseherin, una sorvegliante dei campi di concentramento. I suoi incarichi sembravano una mappa dell’inferno: a partire da Cracovia-Plaszów, nella Polonia occupata, dove monitorava i lavoratori forzati ebrei sotto il brutale comando di Amon Göth (l’ispirazione reale per Schindler’s List ). Da lì, si trasferì al famigerato complesso di Auschwitz, incluso il sottocampo di Birkenau, epicentro dello sterminio industrializzato, e in seguito a Mauthausen in Austria, un campo di cava famoso per la sua “Scala della Morte” in cui venivano massacrati i corpi di innumerevoli prigionieri.

Ciò che distingueva Danz da assassini più teatrali come Grese (che si dilettava in fustigazioni e fucilazioni pubbliche) o Mandel, che orchestrava esperimenti medici con freddo distacco, era la sua predilezione per la sottigliezza. I resoconti dei sopravvissuti dipingono il ritratto di una donna che rifuggiva i riflettori, ma il suo impatto fu devastante. Invece di sporcarsi le mani con esecuzioni dirette, Danz eccelleva nell’arte della “raccomandazione”. Come supervisore senior, compilava meticolosi rapporti sui detenuti “indesiderati” (spesso donne e bambini ritenuti troppo deboli per il lavoro) e li inviava ai comandanti dei campi con suggerimenti per “trattamenti speciali”. Nell’eufemismo nazista, ciò significava le camere a gas. Gli storici stimano che i suoi rapporti abbiano contribuito alla morte di almeno 15.000 prigionieri, una cifra emersa solo dopo che le forze alleate liberarono i campi e revisionarono la documentazione schiacciante dei nazisti. Era una forma di omicidio per procura: pulito, efficiente e negabile. “Era il fantasma degli archivi”, testimoniò in seguito una sopravvissuta, “che decideva il destino senza nemmeno confrontarsi con le sue vittime”.

Ma Danz non era del tutto indifferente. Mentre la sua facciata burocratica si incrinava, la sua crudeltà divenne viscerale e meschina, uno sfogo distorto per il potere che bramava. I sopravvissuti raccontavano la sua passione per la frusta fatta di tendini di mucca, uno strumento flessibile e lacerante che lasciava la schiena dei prigionieri a strisce sanguinanti. Pattugliava le baracche con la frusta arrotolata al fianco, colpendo alla minima infrazione: un lavoratore lento, una conversazione sussurrata o persino uno sguardo di sfida. Un racconto particolarmente straziante proveniva da una donna ebrea polacca che aveva sopportato le “punizioni invernali” di Danz a Birkenau. Nelle notti sotto zero del 1944, con temperature che scendevano fino a -10 °C (-14 °F), Danz ordinava ai detenuti inadempienti di spogliarsi nudi e sdraiarsi nella neve per ore. “Si congelavano come statue”, ricordava la testimone, “i loro corpi diventavano blu mentre lei li guardava con un sorriso, sorseggiando caffè caldo”. Questi atti non erano solo sadismo; Erano una guerra psicologica, che spezzava gli animi prima che i corpi cedessero. A differenza della brutalità stravagante di Grese, quella di Danz era intima, quasi materna nel suo inganno: fingeva preoccupazione prima di scatenare l’inferno, rendendo i suoi tradimenti più profondi.

La fine della guerra nel 1945 portò a una resa dei conti, ma non immediata. Mentre le truppe sovietiche e alleate assaltavano i campi, Danz si dileguò, confondendosi nel caos della Germania sconfitta. Solo il 1° giugno 1945 le forze britanniche la catturarono in un raid di routine e scambiarono la sua uniforme da SS con stracci civili. Le prove contro di lei si accumularono come cenere nei crematori di Auschwitz: documenti sequestrati dai campi rivelarono la sua firma sulle liste di sterminio, corroborata da un coro di testimonianze di sopravvissuti. Al suo processo del 1947 davanti a un tribunale polacco a Cracovia (la stessa città dove un tempo aveva governato come sorvegliante), Danz presentò la difesa definitiva: l’obbedienza. “Ho solo trascritto ciò che il comandante ha ordinato”, affermò, con voce ferma mentre attribuiva la colpa al fantasma di Heinrich Himmler e alla sua catena di comando. Era l’alibi preferito dagli imputati di Norimberga, ma i giudici ne presero nota. L’accusa denunciò il suo ruolo nello sterminio sistematico di 15.000 donne, collegando i suoi resoconti direttamente alle selezioni per le camere a gas. Il 25 novembre 1947 fu condannata all’ergastolo, un verdetto che rifletteva la gravità dei suoi crimini.

Eppure, nel fragile mondo del dopoguerra, la giustizia si rivelò effimera. Dopo nove anni trascorsi in una prigione polacca, tra le tensioni della Guerra Fredda e le celle sovraffollate, Danz fu amnistiata nel 1956 e deportata nella Germania Ovest. Cadde nell’oscurità e visse tranquillamente a Oldenburg come sarta, con il suo passato sepolto sotto strati di negazione. Per decenni, sfuggì a ulteriori indagini, una nota a piè di pagina nelle storie dell’Olocausto oscurata da nomi più grandi. Ma la storia ha il potere di riesumare i dimenticati. Nel 1996, un polveroso archivio di Berlino rivelò una notizia bomba: un fascicolo delle SS, a lungo perduto, che descriveva dettagliatamente il coinvolgimento diretto di Danz nell’omicidio di prigionieri adolescenti a Mauthausen nel settembre 1942. Il documento descriveva come avesse supervisionato la selezione e la gassazione di ragazzi e ragazze adolescenti, considerandoli “bocche inutili” durante una carenza di manodopera. A 79 anni, fragile e costretta su una sedia a rotelle, Danz fu nuovamente arrestata in un drammatico raid all’alba. Il processo del 1999 fu un circo mediatico, con sopravvissuti tra i 70 e gli 80 anni che salivano sul banco dei testimoni per rivivere gli incubi. “Non è cambiata”, disse uno, indicando la figura curva. “I suoi occhi sono ancora freddi”. Condannata per complicità in omicidio, la sua età le risparmiò una pena più severa: tre anni in un carcere di minima sicurezza, dove scontò la pena lavorando a maglia e leggendo.

Liberata alla fine del 1999, Danz tornò alla sua vita tranquilla, ma il destino (o il karma) ebbe l’ultima parola. Solo sei mesi dopo, il 15 maggio 2000, fu colpita da un grave ictus e morì all’età di 82 anni, sola nel suo appartamento. Nessun elogio funebre, nessuna confessione di rimpianto; solo una fine silenziosa di una vita costruita su sussurri di morte.

La storia di Luise Danz è un’inquietante conclusione alla sinfonia di sofferenza dell’Olocausto: un racconto di come il male prosperi non solo sotto i riflettori di mostri come Mengele, ma anche nelle buie sale dell’amministrazione. I suoi omicidi silenziosi ci ricordano che il genocidio non è sempre rumoroso; spesso è una forma di burocrazia, un suggerimento archiviato in un fascicolo, una frustata nella notte gelida. Come appassionati di storia, dobbiamo alle 15.000 anime da lei condannate (e agli altri milioni) di ricordarla non come una cattiva isolata, ma come un esempio ammonitore. In un’epoca di eccessi burocratici e apatia morale, Danz si chiede: quanti “assassini silenziosi” camminano tra noi oggi? Condividi i tuoi pensieri qui sotto: cosa ci insegna la sua eredità sulla complicità? Manteniamo viva la conversazione, affinché le voci silenziate di Auschwitz possano continuare a risuonare.