I. Das Foto, das niemals hätte existieren dürfen

Auf den ersten Blick wirkte das Foto harmlos – ein sepiafarbenes Porträt eines Mädchens auf einer Wiese, das eine einzelne weiße Blume hielt. Ihr Kopf war leicht gesenkt, ihr Ausdruck sanft und undurchschaubar. Das Bild besaß jene stille Anmut, die Sammler bei Nachlassauktionen innehalten ließ, sei es auch nur, um die verblasste Unschuld einer anderen Zeit zu bewundern.

Dieses Foto hätte aber niemals gefunden werden dürfen.

Im Februar 2024 tauchte das Bild in einer Kiste mit nicht abgeholten Gegenständen bei einer Versteigerung von Haushaltsgegenständen in Boston auf – eine jener chaotischen Sammlungen vertrauter Erinnerungsstücke und vergessener Reliquien, die Auktionshäuser oft aussortieren. Es war wasserfleckig, verzogen und fast zerstört. „Zu beschädigt zum Verkaufen“, sagte der Auktionator und warf es auf einen zur Entsorgung gekennzeichneten Haufen.

Genau in diesem Moment entdeckte es Daniel Morrison, ein 42-jähriger Spezialist für die Restaurierung von Fotografien aus Cambridge.

Seit zwei Jahrzehnten restaurierte er alte Fotografien – Soldaten, Bräute, Einwanderer, Familienporträts, die mit der Zeit verblasst waren. Doch irgendetwas an diesem Foto überraschte ihn. „Es war nicht das Lächeln, das man auf alten Porträts sieht“, erinnert sich Morrison. „Es war Resignation. Als ob sie wusste, dass etwas Schreckliches passieren würde – und es bereits akzeptiert hatte.“

Er ahnte es noch nicht, aber dieser vage Ausdruck würde ihn zu einem jahrhundertealten Mysterium führen, das in den Polizeiarchiven von Massachusetts begraben lag und in der lokalen Folklore unter einem schaurigen Namen weitergeflüstert wurde: Der Lilienmörder.

II. Die Restauration

Zurück in seinem Atelier tat Morrison, was er immer tat: Er scannte das Bild in ultrahoher Auflösung, Schicht für Schicht. Der Schaden war verheerend: Wasserflecken wie Rost, Risse in der Emulsion, ganze fehlende Bereiche. Die meisten Restauratoren hätten den Fall wohl aufgegeben. Doch Morrison war ein Spezialist für hoffnungslose Fälle.

„Ich begann, ihr Gesicht, die Beschaffenheit ihres Kleides, das Feld hinter ihr zu rekonstruieren“, sagt er. „Dann bemerkte ich Details, die keinen Sinn ergaben.“

Das Kleid war schlicht, schmutzig – ganz anders als die Spitze und Rüschen eines Studio-Porträts. Das Gras um sie herum war wild, ungepflegt, eher wie ein Feld hinter einer Fabrik als ein Garten. Und dann war da die Blume – eine weiße, makellose Lilie, die sie mit beiden Händen wie ein heiliges Objekt an ihre Brust drückte.

Als Morrison den am stärksten beschädigten Teil des Fotos erreichte – den unteren Rand –, kam etwas Unerwartetes zum Vorschein. Unter den Flecken und Schatten war ein helleres Rechteck zu erkennen. Eine Karte, vielleicht. Text.

„Ich habe hineingezoomt und den Kontrast angepasst“, sagt er. „Und dann erschienen die Wörter.“

Sie sagen:

Betreff Nr. 4 – 17. Mai 1920

Ort: Waldgebiet, fünf Kilometer nördlich der Gemeinde

Beweisstück: Blume, weiße Lilie

Fotografie gemäß Abteilungsprotokoll aufgenommen

Morrison erstarrte. „Da wurde mir klar, dass es kein Porträt war“, sagt er. „Es war ein Polizeifoto.“

III. Thema Nummer Vier

Morrison schickte den Scan an Detective Sarah Chen, eine erfahrene Mitarbeiterin der Bostoner Cold-Case-Einheit, die jahrelang vergessene Akten durchforstet hatte. In weniger als einer Stunde saß sie in ihrem Studio und untersuchte das verblasste Bild im Licht der Monitore.

„Das ist forensische Dokumentation“, bestätigte sie. „Vom Anfang des 20. Jahrhunderts, wahrscheinlich bevor es standardisierte Verfahren gab, aber man kann die wichtigsten Merkmale erkennen – das Beweisblatt, die Feldnotizen, die Personennummer. Das war keine sentimentale Fotografie. Es war kriminaltechnische Arbeit.“

Als Morrison fragte, was Subjekt Nummer Vier bedeuten könnte, klang Chens Stimme monoton.

„Es bedeutet, dass es mindestens drei weitere gab.“

In jener Nacht begannen sie, die Schallplatten abzuspielen.

IV. Der Lilienmörder

Die Spur führte zum Staatsarchiv von Massachusetts, wo vergilbte Ordner Fragmente eines Albtraums bargen, den die Bostoner Zeitungen des frühen 20. Jahrhunderts kaum zu veröffentlichen wagten.

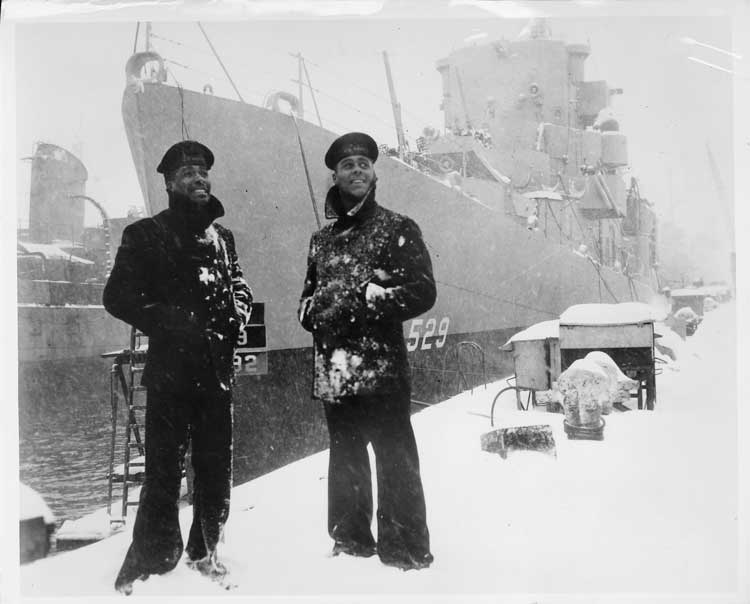

Zwischen April und Mai 1920 verschwanden vier Mädchen im Alter von fünf bis acht Jahren in verschiedenen Stadtteilen. Jedes der Mädchen verschwand ohne Zeugen und wurde Wochen später in Waldgebieten gefunden – lebend, unverletzt und stumm. Jedes hielt eine frisch gepflückte weiße Lilie in der Hand.

Die damaligen Zeitungen nannten den Täter „den Lilienmörder“.

Streng genommen wurden die Kinder nicht getötet – doch was auch immer ihnen widerfahren war, es hatte sie zutiefst verletzt. Ärzte sprachen damals von „psychologischem Mutismus“. Alle vier Mädchen weigerten sich zu sprechen. Sie schrien im Schlaf. Sie mieden Blumen jeglicher Art.

Nur drei der Kinder konnten identifiziert werden. Ihre verzweifelten Eltern meldeten sich und holten sie ab. Das vierte Kind, in den Polizeiakten als „Unbekanntes Mädchen, etwa sechs Jahre alt“ geführt, hatte keinen Namen. Es wurde auf einer Lichtung nördlich der Stadt gefunden – das Datum stimmte exakt mit dem des Fotos überein: der 17. Mai 1920.

Sie wurde ins Bostoner Kinderkrankenhaus verlegt und zwei Jahre später in ein örtliches Waisenhaus gebracht. Danach verliert sich ihre Spur.

Niemand wusste je, wer sie war. Bis jetzt.

V. Der Schatten auf dem Gras

Morrison setzte die Restaurierung fort, fest entschlossen, alles aufzudecken. Je besser das Bild wurde, desto schlimmer schien die Geschichte zu sein.

Hinter dem Mädchen – kaum sichtbar – entdeckte er einen Schatten. Nicht den eines Baumes oder eines Felsens, sondern einen menschlichen, lang und dünn, der sich auf das hohe Gras direkt hinter seinen Füßen warf.

„Da war jemand“, sagt er leise. „Er stand knapp außerhalb des Bildausschnitts und hat zugeschaut.“

Detective Chen betrachtete die vergrößerte Version und spürte einen Schauer. „Der Schatten ist der Fotograf“, sagte sie. „Er ist derjenige, der sie entführt hat, derjenige, der das Foto gemacht hat. Er dokumentiert sein eigenes Verbrechen.“

Die Lilie war keine Dekoration. Sie war rituell. Ein Zeichen.

„Das war inszeniert“, sagte Chen. „Er wollte, dass sie auf diese Weise gefunden wird.“

VI. Schweigen als Beweis

Am dritten Tag hatte sich Morrisons Atelier in ein forensisches Labor verwandelt. Auf seinem Bildschirm erzählte jedes Pixel einen Teil eines in der Zeit eingefrorenen Grauens. Als er die Handgelenke des Kindes vergrößerte, erschienen schwache kreisförmige Linien – Brandspuren von einem Seil. Ihr Haar war ungleichmäßig geschnitten, als wäre es mit einer stumpfen Schere geschnitten worden. Ihre Fingernägel waren rissig und schmutzig.

„Sie war gefangen, vielleicht unter der Erde“, mutmaßte Chen. „Wahrscheinlich hat sie versucht, sich herauszugraben.“

Morrison wurde dieses Bild nicht los. „Man beginnt, hinter die Geschichte, hinter den Sepia-Ton zu blicken. Sie ist real. Sie lebt in diesem Moment. Und ist verängstigt.“

Krankenhausakten aus dem Jahr 1920 beschrieben sie als „bewusstlos, aber am Leben“. Ärzte gaben an, dass sie nicht sprach. Die Polizei vermerkte, dass sie weder Dokumente noch Familie oder Ausweispapiere bei sich trug.

„Damals verschwanden arme Einwandererkinder einfach“, sagte Chen. „Wenn niemand das Verschwinden meldete, kümmerte sich das System nicht darum. Sie hätte Irin, Italienerin oder vielleicht aus Osteuropa sein können. Unsichtbar.“

Im Juli 1920 brachen die Ermittlungen zusammen. Die Akten verschwanden spurlos. Keine Verhaftungen. Keine Verdächtigen. Der Name „Lilys Mörder“ verschwand aus den Schlagzeilen und wurde von Arbeitskämpfen und Razzien im Zuge der Prohibition verdrängt. Die Kinder wurden erwachsen – oder auch nicht. Boston machte weiter.

VII. Virale Wiederbelebung

Ein Jahrhundert lang lag das Foto auf einem Dachboden, bis Morrison es entdeckte. Als Detective Chen das restaurierte Bild im März 2024 in den sozialen Medien veröffentlichte und um Hilfe bei der Identifizierung des Mädchens bat, verbreitete sich die Geschichte rasant.

Innerhalb von 48 Stunden wurde der Beitrag über drei Millionen Mal aufgerufen. Reddit-Nutzer mit Interesse an wahren Kriminalfällen, Genealogen und Hobbydetektiven analysierten ihn akribisch wie echte moderne Ermittler.

Und dann kam die Nachricht, die alles veränderte.

Die Nachricht stammte von Patricia Miller, einer 61-jährigen pensionierten Lehrerin aus Vermont.

„Ich glaube, das ist meine Großmutter“, schrieb sie. „Sie hat nie über ihre Kindheit gesprochen. Sie hasste weiße Lilien. Sie hatte ihr ganzes Leben lang jede Nacht Albträume.“

VIII. Die Frau namens Rose

Patricias Großmutter war Rose Miller – geboren um 1914, verheiratet 1934 und verstorben 2019 im Alter von 105 Jahren. Als Chen und Morrison nach Vermont fuhren, um Patricia zu treffen, hatte sie eine kleine, mit Schleifen umwickelte Holzkiste dabei.

„Sie hat es ihr ganzes Leben lang verschlossen gehalten“, sagte Patricia. „Wir haben es nie geöffnet. Es war ein privater Ort.“

Darin befand sich eine getrocknete Blume – eine Lilie, braun und altersbedingt zerbrechlich – und eine kleine Karte mit folgendem Text:

Thema Nr. 4 – Bostoner Kinderkrankenhaus – Mai 1920

Als Patricia das restaurierte Foto sah, war sie sehr gerührt. „Sie ist es“, flüsterte sie. „Das ist meine Großmutter.“

Anhand von Krankenhausverlegungsakten und frühen staatlichen Sozialhilfeakten bestätigte Chen die Geschichte. 1922 war das „unbekannte Mädchen“ aus Boston einer Bauernfamilie in Vermont übergeben worden, die Arbeitskräfte suchte. Das Paar fragte sie nach ihrem Wunschnamen, und da das Mädchen nicht sprechen konnte, zeichnete es eine Blume. Sie nannten sie Rosa.

Sie sprach nie von den weißen Lilien. Sie erzählte niemandem von 1920. Doch sie lebte ein langes, ruhiges Leben, zog zwei Kinder groß, engagierte sich ehrenamtlich in der Kirche und backte Kuchen für die Nachbarn. „Sie war gütig“, sagte Patricia. „Aber wenn sie nachts schreiend aufwachte, saß sie stundenlang am Fenster und starrte hinaus.“

Rose Miller schwieg neunundneunzig Jahre lang.

IX. Geister von Boston

Im April 2024 kündigte das Smithsonian eine Ausstellung mit dem Titel „Unvergesslich: Archivierte Fälle durch Technologie neu aufgelegt“ an. Das restaurierte Foto wurde zum Herzstück der Ausstellung. Darunter befand sich eine neue Gedenktafel mit folgendem Text:

Subjekt Nr. 4 – Frühjahr 1920.

Identifiziert als Rose Miller (1914–2019).

Eines der vier Kinderopfer des unbekannten Mörders, bekannt als der „Lilienmörder“.

Das Foto, das zuvor als Beweismittel der Polizei diente, belegt nun ihr Überleben.

Als Morrison das gerahmte Foto im Museumslicht sah, weinte er. „Monatelang habe ich dieses kleine Mädchen betrachtet“, sagt er. „Aber ihren Namen unter dem Foto zu sehen … das machte alles real. Sie war nicht länger nur ein Beweisstück.“

Detective Chen stimmt zu. „Die meisten abgeschlossenen Fälle bleiben ungelöst“, sagt sie. „Der Mörder bleibt ein Phantom. Aber ihm einen Namen zu geben – das ist auf seine Weise Gerechtigkeit.“

Der Schatten hinter dem Mädchen bleibt genau das – eine dunkle Silhouette, ihre Identität für immer verborgen. Forensische Expertise kann nicht rekonstruieren, was nie festgehalten wurde. Doch in der Dunkelheit dieses jahrhundertealten Bildes offenbarte sich eine andere Wahrheit: das Überleben.

X. Das lange Echo der Stille

Als Patricia im Frühjahr das Smithsonian besuchte, brachte sie die getrocknete Lilie ihrer Großmutter mit. Sie legte sie unter das Glas, neben das Foto.

„Früher dachte ich, sie hätte einfach nur Angst vor Blumen“, sagte Patricia leise. „Jetzt weiß ich, dass sie sich erinnerte.“