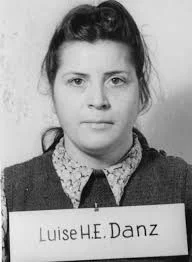

In den Annalen der dunkelsten Kapitel des Zweiten Weltkriegs steht der Holocaust als Mahnmal menschlicher Grausamkeit, wo Monster in Menschengestalt unter uns weilten. Während berüchtigte Gestalten wie Irma Grese, die „Schöne Bestie“, und Maria Mandel, die „Königin von Auschwitz“, sich im offenen Sadismus sonnten, gab es eine andere, deren Schrecken weitaus heimtückischer war: eine stille Architektin des Todes, die ihre Macht nicht mit Geschrei oder Spektakel ausübte, sondern mit einem Federstrich. Lernen Sie Luise Danz kennen: Geboren am 11.

Dezember 1917 in einem ruhigen Winkel Deutschlands, wurde sie eine der undurchsichtigsten SS-Aufsichtspersonen und beaufsichtigte die Gräueltaten in Lagern wie Krakau-Plaszów, Birkenau, Auschwitz und Mauthausen. Anders als ihre schillernden Kollegen war Danz’ Methode erschreckend bürokratisch: Berichte leiteten Tausende von Menschen in die Gaskammern, während sie im Verborgenen persönliche Grausamkeiten verübte.

Ihre Geschichte ist nicht nur eine Erzählung des Bösen; sie ist eine erschütternde Mahnung, wie gewöhnliche Menschen durch stillschweigende Komplizenschaft einen Völkermord ermöglichen können. Wenn wir tiefer in ihr Leben eintauchen, bereiten wir uns darauf vor, einem Vermächtnis zu begegnen, das lauter flüstert als jeder Schrei.

Luise Danz’ Abstieg in die Dunkelheit begann mit Anfang zwanzig, einer Zeit, in der viele junge Frauen von Familie oder Karriere träumten. Doch Danz wählte den Weg des Dritten Reiches. Mit 26 Jahren, im Jahr 1943, trat sie der SS bei, der paramilitärischen Elitetruppe der NSDAP, und wurde als Aufseherin, eine Aufseherin in Konzentrationslagern, schnell in die Maschinerie des Holocaust hineingezogen.

Ihre Aufgaben lesen sich wie eine Landkarte der Hölle: Zunächst in Krakau-Plaszów im besetzten Polen, wo sie unter dem brutalen Kommando von Amon Göth (der realen Vorlage für Schindlers Liste ) jüdische Zwangsarbeiter überwachte. Von dort wurde sie in den berüchtigten Konzentrationslagerkomplex Auschwitz versetzt, einschließlich des Außenlagers Birkenau, dem Epizentrum des industriellen Mordes, und später nach Mauthausen in Österreich, einem Steinbruchlager, das für seine berüchtigte „Todesleiter“ bekannt war, auf der unzählige Gefangene zerquetscht wurden.

Was Danz von theatralischeren Mördern wie Grese (der Auspeitschungen und öffentliche Erschießungen genossen hatte) oder Mandel, der medizinische Experimente mit kalter Distanz durchführte, unterschied, war ihre Vorliebe für Subtilität. Augenzeugenberichte von Überlebenden zeichnen das Bild einer Frau, die das Rampenlicht mied, deren Wirkung aber verheerend war. Anstatt sich die Hände mit

Hinrichtungen schmutzig zu machen, brillierte Danz in der Kunst der „Empfehlung“. Als leitende Aufseherin verfasste sie akribische Berichte über „unerwünschte“ Häftlinge (oft Frauen und Kinder, die als zu schwach für die Arbeit galten) und sandte diese mit Vorschlägen für eine „Sonderbehandlung“ an die Lagerkommandanten. Im nationalsozialistischen Euphemismus bedeutete das die Gaskammern.

Historiker schätzen, dass ihre Berichte zum Tod von mindestens 15.000 Gefangenen beitrugen – eine Zahl, die erst nach der Befreiung der Lager durch die Alliierten und der Auswertung der belastenden Dokumente der Nationalsozialisten selbst bekannt wurde. Es war eine Form des Tötens durch Dritte: sauber, effizient und abstreitbar. „Sie war der Geist der Archive“, sagte eine Überlebende später aus, „sie entschied über das Schicksal, ohne jemals ihren Opfern gegenüberzutreten.“

Doch Danz war nicht völlig gleichgültig. Als ihre bürokratische Fassade bröckelte, wurde ihre Grausamkeit instinktiv und kleinlich – ein perverser Ausweg aus ihrer Machtgier. Überlebende berichteten von ihrer Vorliebe für die Rindersehnenpeitsche, ein biegsames, reißendes Werkzeug, das die Rücken der Gefangenen in blutige Fetzen riss.

Sie patrouillierte mit der Peitsche an ihrer Seite durch die Baracken und schlug bei der geringsten Verfehlung zu: bei langsamer Arbeit, einem geflüsterten Gespräch oder auch nur einem trotzigen Blick. Ein besonders erschütterndes Zeugnis stammt von einer polnischen Jüdin, die Danz’ „Winterstrafen“ in Birkenau erdulden musste. In den eisigen Nächten des Jahres 1944, als die Temperaturen auf -10 °C sanken, befahl Danz widerspenstigen Gefangenen, sich auszuziehen und stundenlang nackt im Schnee zu liegen.

„Sie erstarrten wie Statuen“, erinnerte sich die Zeugin, „ihre Körper wurden blau, während sie lächelnd zusah und heißen Kaffee trank.“ Diese Taten waren nicht bloß Sadismus; sie waren psychologische Kriegsführung, die den Willen brach, bevor die Körper sich ergaben. Anders als Greses extravagante Brutalität war Danz’ Vorgehen intim, in seiner Täuschung fast mütterlich: Sie heuchelte Besorgnis, bevor sie die Hölle entfesselte, was ihren Verrat umso schmerzlicher machte.

Das Kriegsende 1945 brachte die Abrechnung, aber nicht sofort. Als sowjetische und alliierte Truppen die Lager stürmten, entkam Danz und tauchte im Chaos des besiegten Deutschlands unter. Erst am 1. Juni 1945 wurde sie bei einer Routinerazzia von britischen Streitkräften gefangen genommen und ihre SS-Uniform gegen Zivilkleidung getauscht.

Die Beweise gegen sie häuften sich wie Asche in den Krematorien von Auschwitz: In den Lagern beschlagnahmte Dokumente belegten ihre Unterschrift auf den Vernichtungslisten, bestätigt durch zahlreiche Zeugenaussagen von Überlebenden. In ihrem Prozess 1947 vor einem polnischen Tribunal in Krakau (derselben Stadt, in der sie einst als Aufseherin geherrscht hatte) präsentierte Danz die ultimative Verteidigung: Gehorsam.

„Ich habe nur geschrieben, was der Kommandant befohlen hat“, erklärte sie mit fester Stimme und schob die Schuld auf den Geist Heinrich Himmlers und seine Befehlskette. Es war das Lieblingsalibi der Nürnberger Angeklagten, doch die Richter durchschauten es. Die Anklage deckte ihre Rolle bei der systematischen Ermordung von 15.000 Frauen auf und stellte einen direkten Zusammenhang zwischen ihren Berichten und den Selektionen in den Gaskammern her. Am 25. November 1947 wurde sie zu lebenslanger Haft verurteilt – ein Urteil, das die Schwere ihrer Verbrechen widerspiegelte.

Doch Gerechtigkeit erwies sich in der fragilen Nachkriegswelt als flüchtig. Nach neun Jahren in einem polnischen Gefängnis, inmitten der Spannungen des Kalten Krieges und überfüllter Zellen, wurde Danz 1956 amnestiert und nach Westdeutschland deportiert. Sie verschwand in der Versenkung und lebte zurückgezogen in Oldenburg als Näherin, ihre Vergangenheit unter einer Schicht der Verleugnung begraben.

Jahrzehntelang entzog sie sich weiterer Untersuchung, eine Fußnote in den Holocaust-Geschichtsschreibungen, überschattet von bekannteren Namen. Doch die Geschichte hat die Angewohnheit, Vergessenes wieder ans Licht zu bringen. 1996 ließ ein verstaubtes Archiv in Berlin eine Bombe platzen: eine lange verschollene SS-Akte, die Danz’ direkte Beteiligung an der Ermordung jugendlicher Häftlinge in Mauthausen im September 1942 detailliert dokumentierte.

Das Dokument beschrieb, wie sie die Selektion und Vergasung von Jungen und Mädchen beaufsichtigt hatte, die sie während eines Arbeitskräftemangels als „nutzlose Mäuler“ abtat. Mit 79 Jahren, gebrechlich und im Rollstuhl sitzend, wurde Danz bei einer dramatischen Razzia im Morgengrauen erneut verhaftet. Der Prozess von 1999 geriet zu einem Medienspektakel, bei dem Überlebende in ihren 70ern und 80ern aussagten und ihre Albträume erneut durchlebten.

„Sie hat sich nicht verändert“, sagte eine Zeugin und deutete auf die gebeugte Gestalt. „Ihre Augen sind immer noch kalt.“ Wegen Beihilfe zum Mord verurteilt, entging ihr aufgrund ihres Alters eine härtere Strafe: drei Jahre in einer Anstalt mit minimalen Sicherheitsvorkehrungen, wo sie ihre Zeit mit Stricken und Lesen verbrachte.

Nach ihrer Entlassung Ende 1999 kehrte Danz in ihr ruhiges Leben zurück, doch das Schicksal (oder Karma) hatte das letzte Wort. Nur sechs Monate später, am 15. Mai 2000, erlitt sie einen schweren Schlaganfall und starb im Alter von 82 Jahren allein in ihrer Wohnung. Keine Trauerreden, keine Bekundungen des Bedauerns; nur ein stilles Ende eines Lebens, das vom Hauch des Todes geprägt war.

Die Geschichte von Luise Danz ist ein erschütternder Nachklang der Leidenssymphonie des Holocaust: eine Geschichte darüber, wie das Böse nicht nur im Rampenlicht von Monstern wie Mengele gedeiht, sondern auch in den Schattengängen der Verwaltung. Ihre stillen Morde erinnern uns daran, dass Völkermord nicht immer lautstark ist; oft ist er eine Form von Papierkram, ein abgelegter Vorschlag, ein Peitschenhieb in der eisigen Nacht.

Als Geschichtsinteressierte sind wir es den 15.000 Seelen, die sie verdammt hat (und Millionen weiteren), schuldig, sie nicht als isolierte Schurkin, sondern als warnendes Beispiel zu ehren. In einer Zeit bürokratischer Übergriffe und moralischer Apathie fragt Danz: Wie viele „stille Mörder“ leben heute unter uns? Teilen Sie Ihre Gedanken unten mit: Was lehrt uns ihr Vermächtnis über Mittäterschaft? Lasst uns das Gespräch fortsetzen, damit die Stimmen von Auschwitz, die zum Schweigen gebracht wurden, weiterhin nachhallen.