INHALTSWARNUNG: Dieser Artikel schildert die Verhaftung, den Prozess und die letzten Augenblicke einer jungen Frau unter dem NS-Regime. Der Inhalt kann sehr bewegend sein. Ziel des Artikels ist es, historisches Wissen über Zivilcourage und gewaltlosen Widerstand zu vermitteln und zur Reflexion über Gewissen und Menschenwürde anzuregen.

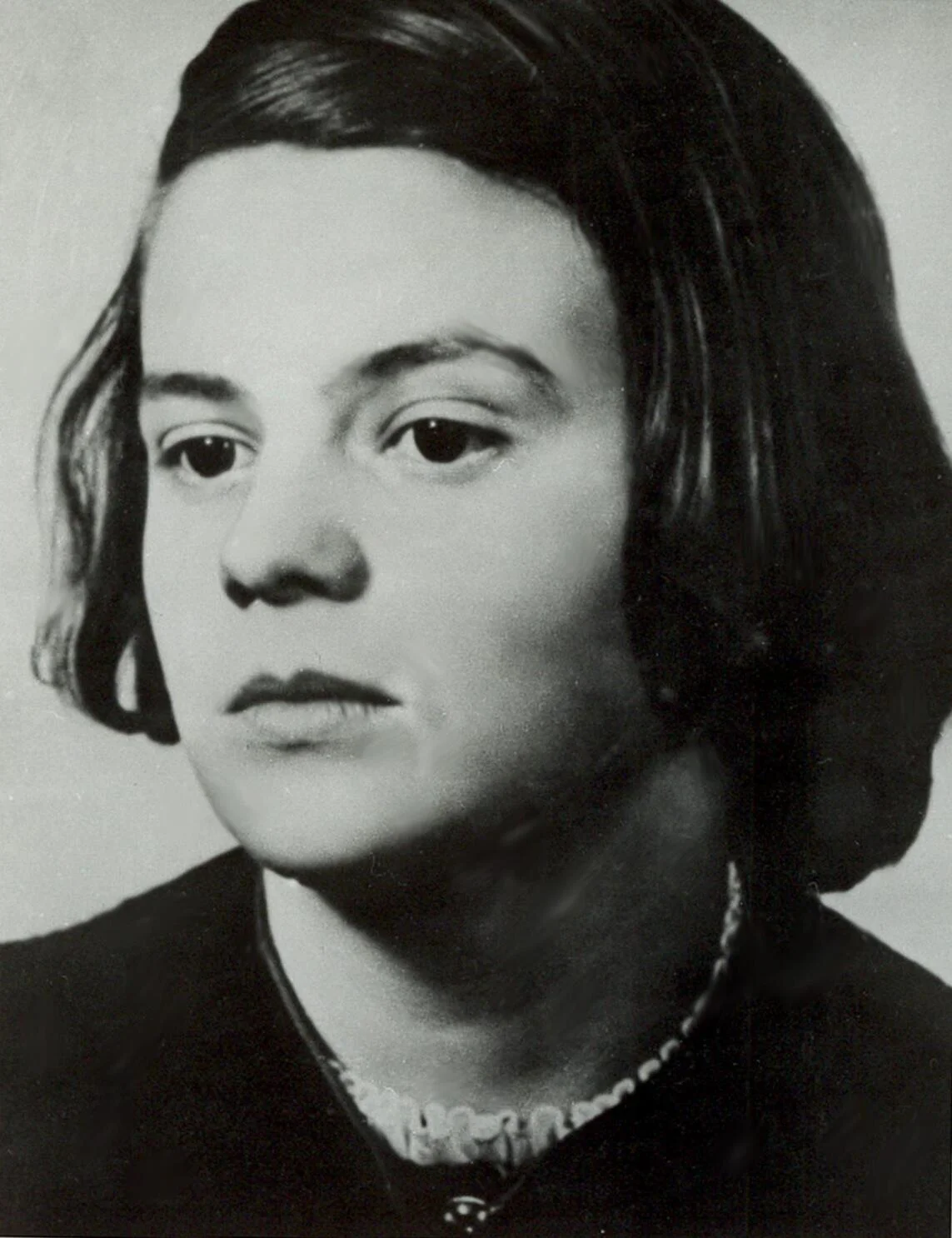

München, 22. Februar 1943: Die 21-jährige Studentin, die ihrem Schicksal mit einem Hauch von Hoffnung begegnete: „Eine Sonne geht auf, so hell… wir werden uns wiedersehen.“

Mitten im Herzen Nazideutschlands, wo Schweigen zum Überlebenskampf geworden war, beschloss eine 21-jährige Biologiestudentin, ihre Stimme zu erheben. Sophie Scholl streute an einem Februarmorgen des Jahres 1943 mit ruhigem Blick und unerschütterlicher Überzeugung Flugblätter im Atrium der Universität München aus. Minuten später zerriss der Pfiff eines Wachmanns die Stille. Die Gestapo rückte an. Innerhalb von vier Tagen sollten Sophie, ihr Bruder Hans und ihr Freund Christoph Probst vor dem berüchtigten Richter Roland Freisler erscheinen, das harte Urteil hören und im Gefängnis Stadelheim ihr Ende finden.

Doch in diesen letzten Stunden zitterte Sophie nicht. Sie blickte der Morgendämmerung entgegen und sah das Licht. „So eine helle Sonne geht auf … wir werden uns wiedersehen“, flüsterte sie, Worte, die durch die Schatten glitten und in der Ewigkeit verloren gingen.

Sophie wurde am 9. Mai 1921 in der kleinen Stadt Forchtenberg geboren und wuchs in einer lutherischen Familie auf, in der Mitgefühl gelebte Lehre und Gerechtigkeit ein tägliches Gebet war. Wie Millionen deutscher Kinder trug sie einst die Uniform des Bundes Deutscher Mädel, und ihr frühreifer Idealismus spiegelte sich in den Versprechungen des Regimes wider. Doch Ende der 1930er-Jahre wandelten sich diese Versprechungen in Verfolgung. Die Pogrome der Reichspogrome, die gelben Sterne, das Verschwindenlassen von Menschen: All dies untergrub ihren Glauben an das Reich.

Als Sophie im Frühjahr 1942 an der Universität München zum Studium der Biologie und Philosophie ankam, war sie keine Mitläuferin mehr. Sie war Forscherin. Hier, in nächtlichen Diskussionen, angeregt durch verbotene Bücher und gestohlene BBC-Sendungen, gründete sie zusammen mit ihrem Bruder Hans, einem Medizinstudenten, die Weiße Rose. Mit Freunden wie Christoph Probst, Willi Graf und Alexander Schmorell machten sie Worte zu Waffen.

Ihre Flugblätter waren keine Aufrufe zu den Waffen, sondern Appelle an das Gewissen. Heimlich auf einem handbetriebenen Vervielfältigungsgerät gedruckt, verurteilten sie den Mord an den Juden, das Massaker an der Ostfront und den moralischen Verfall einer Nation. „Wir werden nicht schweigen“, hieß es in einem. „Wir sind euer schlechtes Gewissen. Die Weiße Rose wird euch nicht in Ruhe lassen!“ Sophie schrieb mit der Klarheit einer Dichterin und der Dringlichkeit einer Prophetin, steckte Kopien in Briefkästen, verteilte sie in Klassenzimmern und verschickte sie an Professoren und Priester im ganzen Reich.

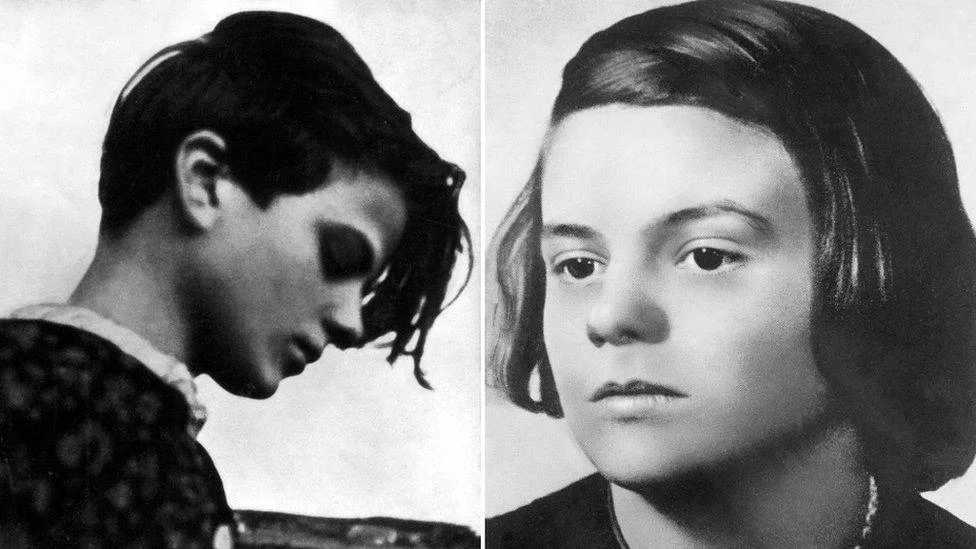

Die Gestapo jagte Schatten. Am 18. Februar 1943 wagten Sophie und Hans ihre kühnste Aktion. Während die Studenten in die Vorlesungen strömten, stiegen die Geschwister die Marmortreppe des Hauptgebäudes der Universität hinauf und warfen Hunderte von Flugblättern in die Luft. Sie schwebten zu Boden wie weiße Blütenblätter der Wahrheit. Ein dem Regime treu ergebener Hausmeister entdeckte sie. Die Falle schnappte zu.

Nach vier Tagen Verhör im Wittelsbacher Schloss der Gestapo konfrontierte Sophie den erfahrenen Ermittler Robert Mohr. Als man ihr die Möglichkeit bot, sich durch die Anzeige ihrer Mitgefangenen zu retten, lehnte sie ab. „Ich würde es wieder tun“, sagte sie. Mohr gab später zu, noch nie eine Gefangene in einer solchen Lage mit solch einer Gelassenheit erlebt zu haben.

Der Prozess am 22. Februar war eine Farce, inszeniert von Roland Freisler, dem Präsidenten des Volksgerichtshofs. In seiner dunklen Soutane schrie er Beleidigungen und Drohungen um sich. Sophie richtete sich auf. „Sie wissen genauso gut wie wir, dass der Krieg verloren ist“, sagte sie. „Warum sind Sie so feige, es nicht zuzugeben?“ Stille breitete sich im Gerichtssaal aus. Freisler verkündete das Urteil gegen alle drei.

Am selben Nachmittag, im Gefängnis Stadelheim, erlebten sie ihre letzten Augenblicke. Hans ging als Erster und rief im Sterben: „Es lebe die Freiheit!“ Christoph folgte ihm. Dann Sophie. Laut dem Gefängnispfarrer schritt sie ohne zu zittern ihrem Ende entgegen. Dem Ungewissen blickend, sprach sie ihre letzten Worte: leise, fest, strahlend: „So hell geht die Sonne auf … wir werden uns wiedersehen.“ Das Licht blieb bestehen.

Sophies Flugblätter, die ein mitfühlender Wachmann herausschmuggelte, erreichten die alliierten Radiosender und inspirierten Widerstandszellen von Norwegen bis Griechenland. Nach dem Krieg wurden ihr Tagebuch und ihre Briefe zu heiligen Schriften moralischen Mutes. Das Nachkriegsdeutschland ehrte sie mit Schulen, Straßen und Plätzen, die ihren Namen tragen. Der Film „ Sophie Scholl: Die letzten Tage“ aus dem Jahr 2005 machte ihre Geschichte einer neuen Generation bekannt.

Was Sophie so außergewöhnlich machte, war nicht ihre Furchtlosigkeit – sie gab in ihren Briefen ihre Angst zu –, sondern ihre Fähigkeit, trotz dieser Furcht zu handeln. Sie glaubte, der menschliche Geist könne jedes Regime überstehen. Ihr letztes Flüstern war keine Niederlage, sondern ein Versprechen: eine Welt, in der das Gewissen siegt, in der die Sonne, die sie aufgehen sah, eines Tages auf ein endlich freies Deutschland – und eine endlich freie Menschheit – scheinen würde.

Sophie Scholls Leben wirft eine Frage auf, die noch immer schmerzt: Was würden wir an ihrer Stelle tun?

Seine Antwort, besiegelt in Mut und Licht, lautet: Sprechen. Widerstand leisten. Hoffen.

Und als die Schatten fallen, flüstert er der Zukunft zu: „Wir werden uns wiedersehen.“