كان هواء الخريف المنعش في أكتوبر/تشرين الأول 1995 يحمل في طياته وعدًا بالهدوء في مجتمع سانت أوغسطين الصغير المترابط، الواقع في أحضان تلال بنسلفانيا الريفية المتموجة. كانت بلدةً يعرف فيها الجميع بعضهم بعضًا، وكانت أبرشية القديس يوسف قلبها النابض. في ذلك الخميس، ضجت أروقة مدرسة القديس يوسف الكاثوليكية بأصوات التعلم المألوفة: حفيف الأوراق، وهمسات 22 طالبًا في الصف الرابع، وصوت معلمتهم الأخت ماري أغنيس الرقيق المطمئن. ومع ذلك، في نهاية اليوم، خيّم صمتٌ لا يُصدق على المدرسة، وبدأ لغزٌ سيُطارد جيلًا بأكمله.

آخر من رأى الفتيات كانت معلمة الفنون، السيدة إيفلين ريد، التي دخلت الخزانة خارج الفصل مباشرةً لتحضر بعض فرش الرسم. لم تمضِ على خروجها سوى بضع دقائق. كان باب الفصل مغلقًا من الداخل، وهي سمة معروفة جيدًا للمبنى القديم لدى هيئة التدريس. عندما عادت السيدة ريد وفتحت الباب، ما رأته – أو بالأحرى ما لم تره – جعل قلبها يتوقف. كان الفصل فارغًا. رُتبت المكاتب في صفوف أنيقة، وحقائب الظهر لا تزال معلقة على خطافات قرب الباب، ولوحات الفتيات غير المكتملة موضوعة على حوامل، زاهية الألوان. لكن الفتيات كنّ قد رحلن.

لساعات، كان البحث المحموم عملاً محلياً محصوراً في مبنى المدرسة والحديقة المحيطة بها. استُدعيت الشرطة، ومعها انتشرت موجة من الفوضى المُدبّرة. فُتش كل خزانة، وكل علية، وكل ركن من أركان المبنى العريق. فُتشت الكنيسة المجاورة ومقر الرعية. لا شيء. ارتبكت الكلاب التي جلبتها شرطة الولاية، وقادتها آثارها في دوائر محمومة حول الفصل الدراسي قبل أن تفقد أثرها تماماً. كان لغزاً غامضاً من نوعٍ مُرعب، مسرح جريمة يتحدى كل المنطق والفيزياء. كيف يُمكن لاثنين وعشرين طفلاً ومعلمهم أن يختفوا ببساطة من غرفة مُغلقة في مدرسة مكتظة؟

كانت النظرية الأولية للشرطة أن الفتيات اختُطِفن على يد عصابة منظمة. لكن لم تكن هناك أي مذكرات فدية، ولا أي ملاحظات متبقية، ولا شهود رأوا أي شيء غير عادي. تُركت العائلات في فراغ لا يُملأ، وصمتٌ مُفجعٌ خيّم على سانت أوغسطين. أصبحت القضية أسطورةً شعبية، قصةً همس بها أطفالٌ خافتون تعلموا الخوف من أروقة مدرستهم الصامتة. مرت سبع سنوات، وكل عامٍ يُحوّل الأمل إلى ألمٍ مُملٍّ مُستمر. تشبث الآباء بأضعف الخيوط، حزنٌ جماعيٌّ أبقى القضية حيةً حتى بينما رحل بقية العالم.

من بينهم كانت إليانور فانس، والدة ليلي ذات التسع سنوات، إحدى الفتيات المفقودات. وعلى عكس الأخريات اللواتي استسلمن لليأس في النهاية، كان حزن إليانور قوةً مُحرقةً لا تتزعزع. رفضت تصديق أن ابنتها قد اختفت ببساطة. قضت كل لحظة يقظة من تلك السنوات السبع في التدقيق في ملفات القضايا، والتحدث إلى المحققين المخضرمين، وتتبع كل دليل غريب وغير متوقع. شعرت بقناعة راسخة بأن الحقيقة تكمن في تفصيل فاتهم جميعًا. قادها بحثها الدؤوب إلى معلومة منسية منذ زمن طويل: سلسلة غريبة من المعاملات المالية المرتبطة بخادم المدرسة، وهو رجل غادر المدينة بعد أسبوع واحد فقط من اختفاء الفتيات. لم تكن المعاملات كبيرة، بل منتظمة، وجميعها أدت إلى شركة وهمية لها صندوق بريد في بلدة حدودية في أريزونا.

استرشدت إليانور بحدسها، فاستعانت بمحقق خاص لمتابعة هذا الخيط الضعيف. وقد أدى عمل المحقق، الذي اتسم بالدقة الشديدة في التحقق من الأسماء والتواريخ، إلى اكتشاف مذهل. فقد اكتشف أن الشركة الوهمية ما هي إلا واجهة لشركة شحن مشروعة، وإن كانت غامضة، متخصصة في نقل تماثيل خشبية كبيرة مصنوعة يدويًا. وكثيرًا ما كانت هذه التماثيل، التي غالبًا ما تُصوّر شخصيات دينية، تُنقل عبر الحدود الأمريكية المكسيكية. فتوجهت إليانور فورًا إلى تمثال السيدة العذراء المباركة الذي كان جزءًا لا يتجزأ من ساحة مدرسة القديس يوسف، وهو هدية من متبرع مجهول قبل أشهر قليلة من اختفاء الفتيات. كان التمثال عملًا ضخمًا، نسخة مجوفة من مريم العذراء، وقد نُقل قبل أيام قليلة من اختفاء الفتيات، على الأرجح بغرض “ترميمه”.

عرض المحقق نتائجه على رئيس حرس الحدود في أريزونا، وهو متشكك ولكنه مهتم. كان الرئيس، وهو عميل يُدعى توماس راميريز، محققًا قبل انضمامه إلى حرس الحدود، وكانت قضية سانت جوزيف من القضايا التي يتذكرها جيدًا من التقارير الإخبارية الوطنية. كانت التفاصيل عرضية للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. أمر بالبحث في سجلات الشركة، والأهم من ذلك، تحذيرًا بشأن أي شحنات مستقبلية. بعد يومين فقط، تم إيقاف شاحنة تحمل شحنة جديدة من التماثيل الدينية من الشركة نفسها عند المعبر الحدودي. ادعى السائق، وهو رجل ذو مظهر متوتر يطابق وصف البستاني المفقود، أنه كان ينقل دفعة جديدة من التماثيل الدينية لمهمة في أمريكا الوسطى.

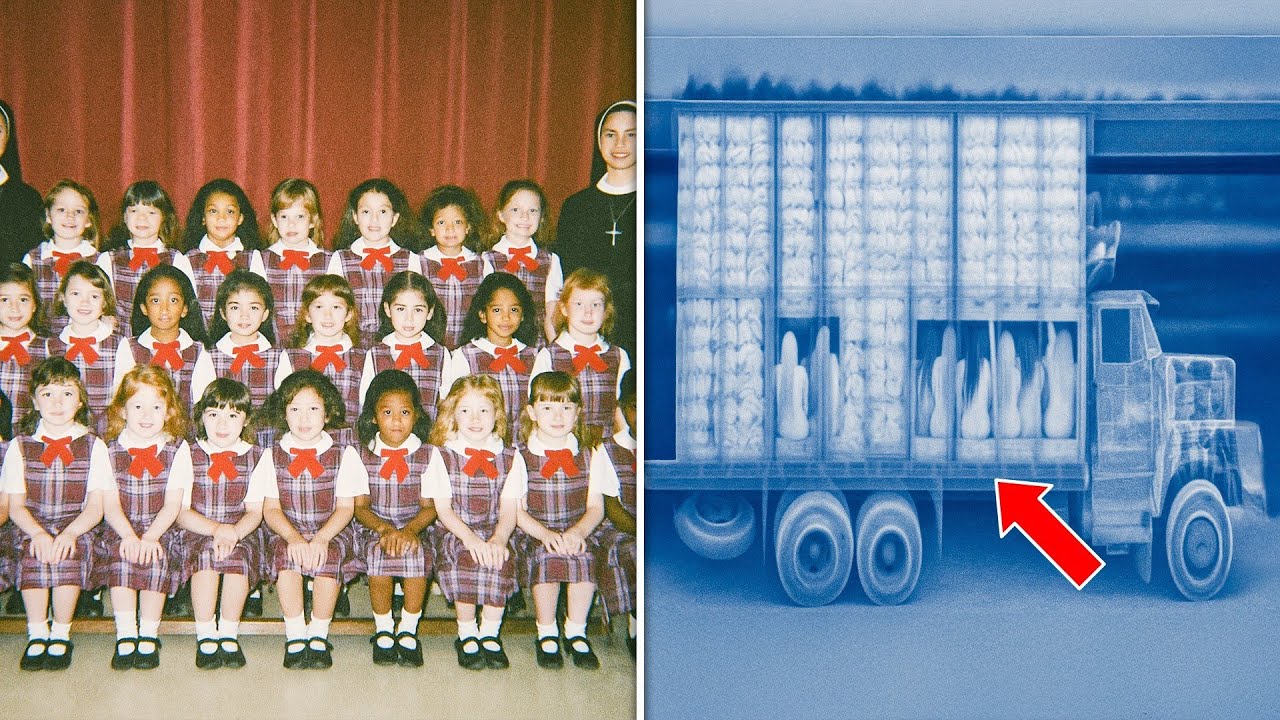

أمر الضابط راميريز، بمزيج من الخوف والأمل، الشاحنة بالتوجه إلى منطقة آمنة. خضعت المركبة لفحص بالأشعة السينية عالية الكثافة، وهو إجراء روتيني يكشف عن المقصورات المخفية والمواد الممنوعة. إلا أن ما ظهر على الشاشة كان أبعد ما يكون عن الروتين. أظهرت صورة الأشعة السينية دواخل التماثيل، كل منها مجوف. لكن ما بداخل التماثيل لم يكن مجرد خشب ومساحة فارغة. كشفت عمليات المسح عن هياكل عظمية لما بدا أنه أطفال صغار، ملتفّين في وضعية الجنين، محفوظة في مشهد مرعب. لم تكن هناك حركة، ولا أي أثر للحياة، سوى عظام صامتة ومخيفة. احتوى كل تمثال على بقايا طفل واحد، في اكتشاف مرعب ومثير للرعب.

كشفت التحقيقات اللاحقة عن مؤامرة مروعة ومعقدة. كُلّف الحارس، الذي كان يعمل مع عصابة دولية للاتجار بالبشر، بإفراغ التماثيل وتجهيزها للنقل. وتكهّن لاحقًا أن الفتيات ومعلمتهن لم يُختطَفن، بل خُدِعن. استُدرجن إلى داخل التماثيل الفارغة بوعد بجولة إرشادية أو لعبة، وبمجرد دخولهن، خُدِّرن وأُغلِقت التماثيل. كانت النظرية أنهن اختُنقن أثناء نومهن، إذ نفد إمدادهن بالهواء قبل وقت طويل من شحن التماثيل. كانت معلمة الفنون، السيدة ريد، جزءًا من المؤامرة منذ البداية، بعد أن وُعِدت بمبلغ كبير من المال مقابل تعاونها. لم تكشف صورة الأشعة السينية عن مصير الفتيات فحسب؛ بل أظهرت أيضًا الطبيعة الدقيقة والوحشية لجريمة مُدبرة حتى أدق تفاصيلها المروعة.

أحدث هذا الاكتشاف صدمةً تجاوزت سانت أوغسطين بكثير، وتصدر عناوين الصحف العالمية. أُلقي القبض على البستاني، وأُلقي القبض في النهاية على مُعلّم الفنون الذي فرّ من المدينة. أُعيدت الرفات إلى موطنها، وحصلت المدينة أخيرًا على النهاية المؤلمة التي سعت إليها بشدة. لكن صورة تلك الجثث الصغيرة، المحبوسة إلى الأبد في التماثيل، ظلت شاهدًا مؤلمًا على رفض الأم الاستسلام، والأداة التكنولوجية الوحيدة التي كشفت أخيرًا سرًا ظلّ مُخبأً لسبع سنوات طويلة ومؤلمة.