Avertissement de contenu : Cet article traite d’événements historiques liés aux exécutions et à l’usage de la peine de mort par le régime nazi, qui peuvent être particulièrement troublants. Son objectif est d’éduquer sur les mécanismes du terrorisme d’État et l’importance de la justice, tout en favorisant la réflexion sur les droits humains et les dangers de l’autoritarisme.

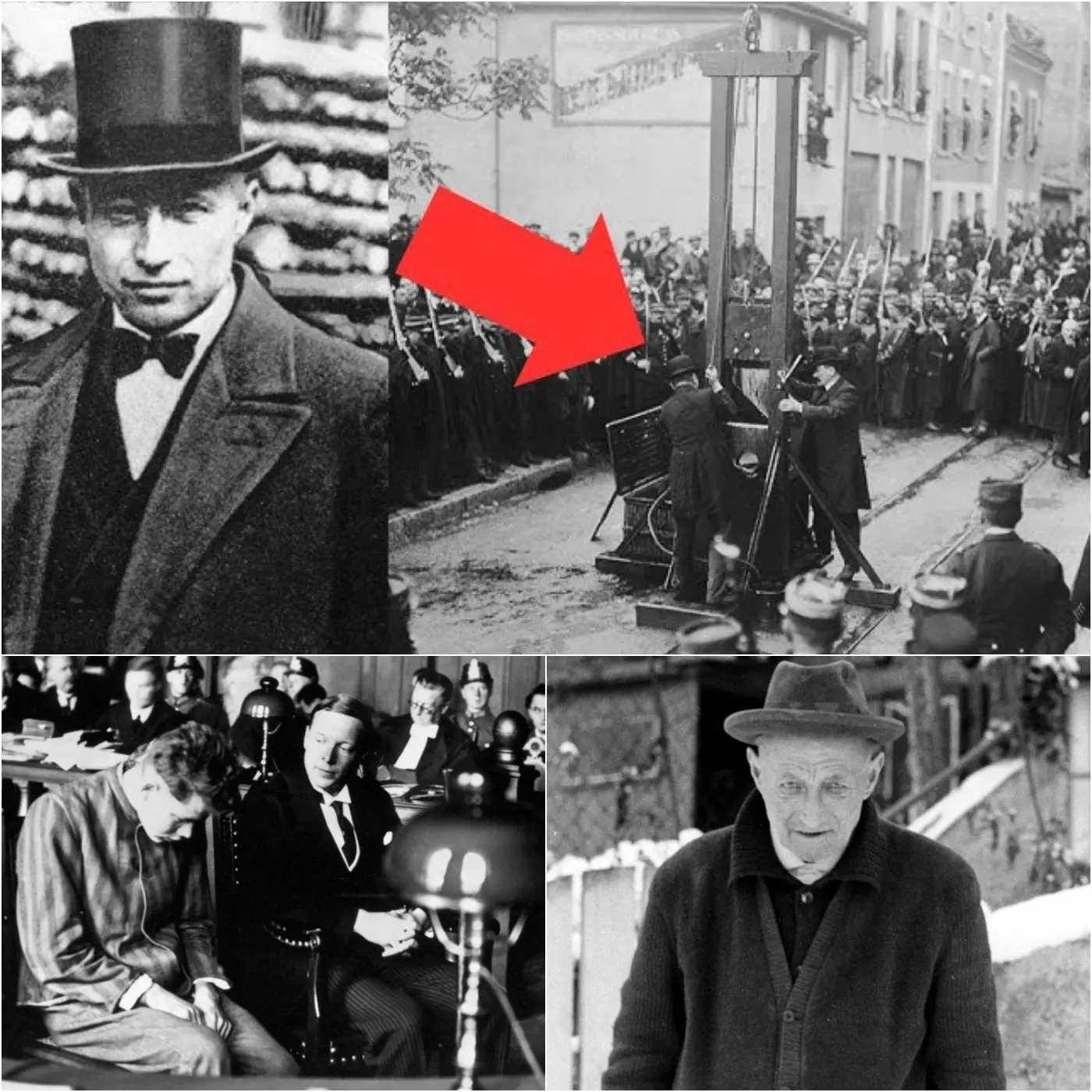

Johann Reichhart (1893-1947), dernier bourreau d’État d’Allemagne, servit sous l’ère nazie et guillotina plus de 3 000 personnes entre 1933 et 1945, dont des dissidents politiques, des Juifs et d’autres victimes du régime.

Issu d’une famille de bourreaux sur huit générations, le rôle de Reichhart passa d’une profession stigmatisée à un instrument de contrôle nazi.

En adhérant au Parti nazi en 1937, il devint indispensable pour imposer la peur à travers des exécutions publiques spectaculaires.

En adhérant au Parti nazi en 1937, il devint indispensable pour imposer la peur à travers des exécutions publiques spectaculaires.

Cet article, basé sur des sources vérifiées telles que Wikipédia et les récits historiques des Archives d’État de Bavière, propose une description objective de sa vie, de sa carrière et des complexités éthiques de son service, tout en encourageant le débat sur la militarisation du droit et la valeur des droits humains.

Héritage familial et début de carrière

Johann Reichhart naquit le 20 février 1893 à Haarbach, en Bavière, dans une lignée de bourreaux remontant au XVIIe siècle.

Son père, Johann Nepomuk Reichhart, occupa le poste de bourreau en Bavière de 1907 à 1921.

Cette profession, autrefois rejetée et héréditaire, impliquait l’usage de la guillotine, introduite en Bavière en 1813.

Le jeune Johann fut l’apprenti de son père, apprenant la mécanique et les rituels du métier.

Après la Première Guerre mondiale (1914-1918), où il servit brièvement, Reichhart devint bourreau de Bavière en 1921 à l’âge de 28 ans, percevant 100 Reichsmarks par exécution.

Sous la République de Weimar (1918-1933), l’usage de la peine de mort fut limité, mais Reichhart exécuta déjà 316 personnes en 1933, dont des assassins et des criminels politiques.

Ascension sous les nazis

La nomination d’Adolf Hitler comme chancelier le 30 janvier 1933 élargit considérablement la peine de mort pour réprimer toute dissidence.

Les nazis promulguèrent des lois comme la Loi sur les pratiques malveillantes (mars 1933), qui autorisait les exécutions pour « délits politiques ».

Reichhart obtint cette même année un contrat avec le ministère bavarois de la Justice, lui garantissant un salaire stable et faisant de lui un fonctionnaire respectable au lieu d’un paria.

Les exécutions devinrent des outils de propagande publique, filmées dans les actualités pour instiller la terreur.

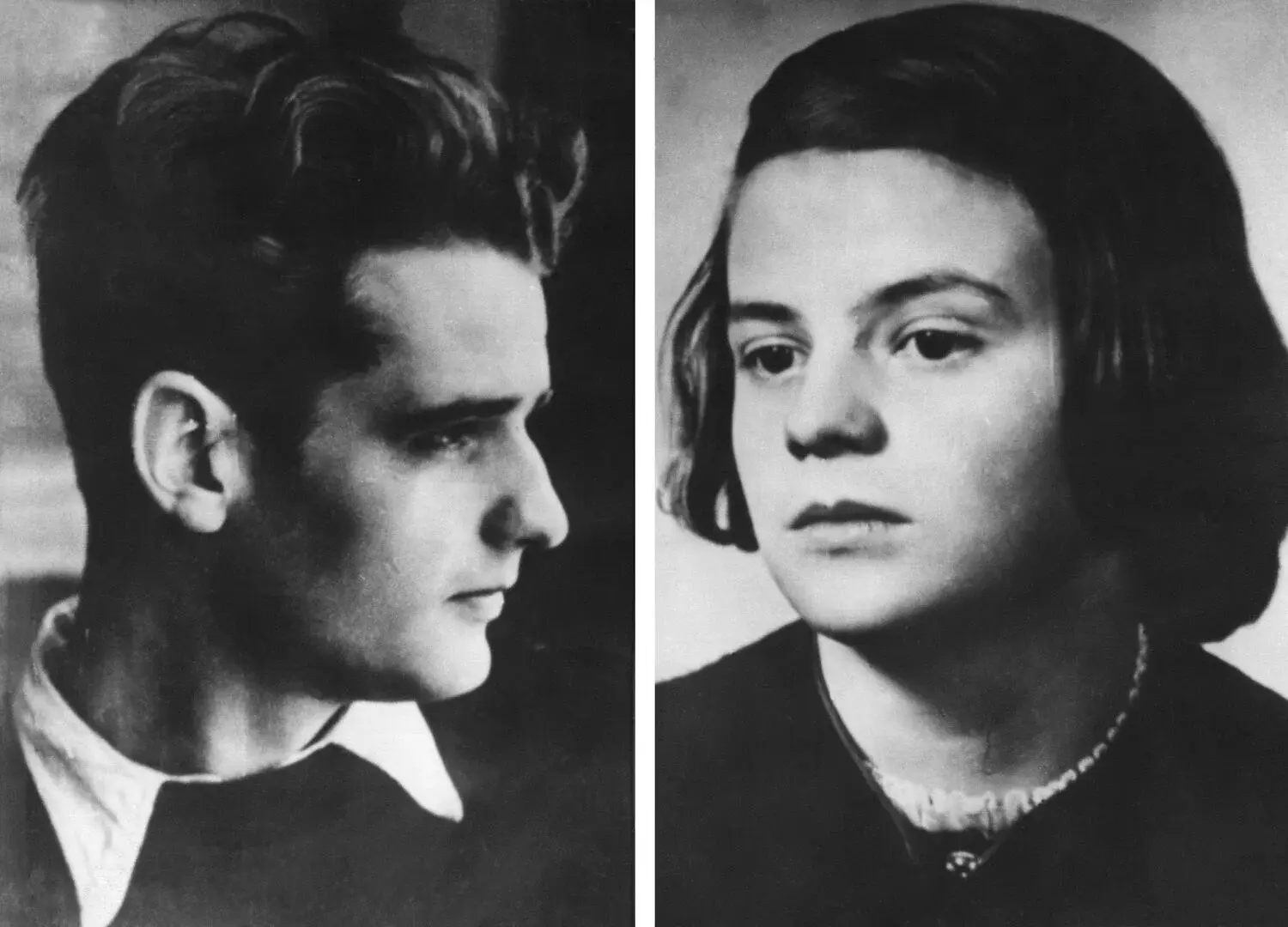

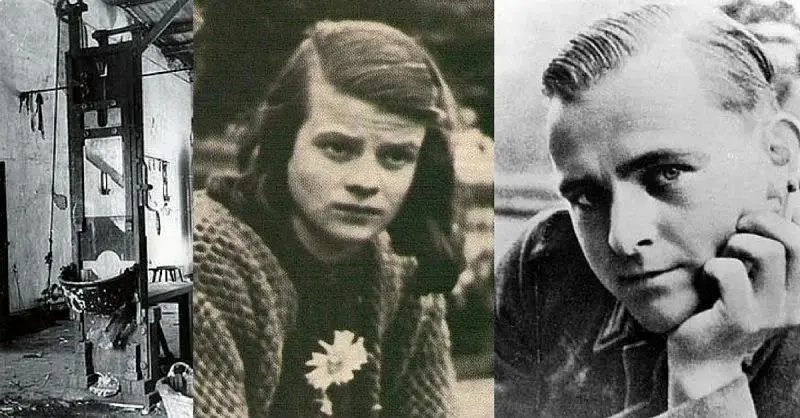

Reichhart guillotina des victimes de haut profil, notamment Marinus van der Lubbe pour l’incendie du Reichstag (1933) et Sophie Scholl de la Rose Blanche (1943).

En 1937, il adhéra au Parti nazi (carte n° 5 598 304), s’alignant pleinement au régime.

En 1937, il adhéra au Parti nazi (carte n° 5 598 304), s’alignant pleinement au régime.

Son efficacité (jusqu’à 80 exécutions par jour à la prison de Brandenburg-Görden) fit de lui le bourreau le plus actif du Troisième Reich, responsable de 2 484 morts entre 1933 et 1945, plus environ 500 avant l’arrivée des nazis.

**Méthodes et coût psychologique**

Reichhart utilisait la guillotine, un dispositif rapide mais terrifiant, qui décapitait en 0,05 seconde.

Les exécutions étaient ritualisées : les condamnés marchaient jusqu’à l’échafaud, la tête placée sous la lame.

Malgré la vitesse, Reichhart revendiquait un détachement moral, considérant cela comme un devoir.

Après la guerre, il exprima des regrets d’avoir exécuté des innocents comme les étudiants de la Rose Blanche, tout en justifiant son rôle par l’obéissance.

Le système nazi l’avait transformé en arme : purges politiques, Nuit des Longs Couteaux (1934), membres de la résistance remplissaient son registre.

Le nombre d’exécutions de femmes et de jeunes augmenta fortement ; 250 femmes furent guillotinées, dont des résistantes comme Else Uhl (1943).

Procès d’après-guerre et mort

Après la capitulation allemande en mai 1945, Reichhart fut arrêté par les forces américaines, mais libéré en 1946 après la dénazification, classé comme « suiveur ».

Il vécut discrètement à Altötting, en Bavière, jusqu’à son décès de causes naturelles le 3 mai 1947, à l’âge de 54 ans.

Aucun procès n’eut lieu pour ses exécutions, car il fut considéré comme un simple outil, non comme un décideur.

Héritage et réflexion

La carrière de Reichhart illustre la normalisation de la violence sous le totalitarisme.

Ses plus de 3 000 exécutions en firent un symbole de la terreur nazie, mais sa liberté d’après-guerre pose de sérieuses questions de justice.

Des historiens comme Richard J. Evans voient en des bourreaux comme lui les rouages de la machine du régime, et son remords apparaît sélectif.

Pour les chercheurs, l’histoire de Reichhart souligne la perversion du droit et la nécessité d’établir des limites éthiques absolues.

La vie de Johann Reichhart, bourreau de Bavière ayant guillotiné 3 000 personnes sous le régime nazi, reflète l’usage de la peur comme instrument de contrôle.

De tradition familiale à membre du parti, son service permit purges et assassinats liés à l’Holocauste.

Pour les passionnés d’histoire, sa mort sans jugement invite à une profonde réflexion sur la responsabilité, les droits humains et les dangers de la discrimination.

Des sources vérifiées comme Wikipédia garantissent un souvenir précis et nous appellent à la vigilance pour empêcher tout terrorisme d’État à l’avenir.