Inhaltswarnung : Dieser Artikel behandelt historische Ereignisse im Zusammenhang mit Hinrichtungen und der Anwendung der Todesstrafe durch das NS-Regime. Die Inhalte können verstörend wirken. Ziel des Artikels ist es, über die Mechanismen des Staatsterrors und die Bedeutung von Gerechtigkeit aufzuklären und zur Reflexion über Menschenrechte und die Gefahren des Autoritarismus anzuregen.

Johann Reichhart (1893–1947), Deutschlands letzter staatlicher Henker, diente während der NS-Zeit und guillotinierte zwischen 1933 und 1945 über 3.000 Menschen, darunter politische Dissidenten, Juden und andere vom Regime verfolgte Personen. Reichhart stammte aus einer Familie mit acht Generationen von Henkern; sein Beruf wandelte sich von einem stigmatisierten zum Instrument der nationalsozialistischen Herrschaft. Nach seinem Beitritt zur NSDAP im Jahr 1937 wurde er unentbehrlich für die Verbreitung von Angst durch öffentliche Hinrichtungen. Diese Analyse, basierend auf verifizierten Quellen wie Wikipedia und historischen Dokumenten des Bayerischen Staatsarchivs, bietet einen objektiven Überblick über Reichharts Leben, seine Karriere und die ethischen Dilemmata seines Dienstes und regt die Diskussion über die Instrumentalisierung des Rechts und den Wert der Menschenrechte an.

Familienerbe und frühe Karriere

Johann Reichhart wurde am 20. Februar 1893 in Haarbach, Bayern, geboren und stammte aus einer Henkersfamilie, deren Tradition bis ins 17. Jahrhundert zurückreicht. Sein Vater, Johann Nepomuk Reichhart, bekleidete dieses Amt in Bayern von 1907 bis 1921. Der Beruf, einst verpönt und erblich, umfasste die Guillotine, eine Hinrichtungsmethode, die 1813 in Bayern eingeführt wurde. Der junge Johann ging bei seinem Vater in die Lehre und erlernte die Techniken und Rituale des Henkerhandwerks.

Nach dem Ersten Weltkrieg (1914–1918), in dem er kurzzeitig diente, übernahm Reichhart 1921 im Alter von 28 Jahren das Amt des bayerischen Henkers und erhielt 100 Reichsmark pro Hinrichtung. In der Weimarer Republik (1918–1933) wurde die Todesstrafe nur noch selten angewendet, doch Reichhart vollstreckte bis 1933 insgesamt 316 Hinrichtungen, darunter die von Mördern und politischen Verbrechern.

Aufstieg unter den Nazis

Adolf Hitlers Ernennung zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 führte zu einer Ausweitung der Todesstrafe zur Unterdrückung abweichender Meinungen. Die Nationalsozialisten erließen Gesetze wie das Gesetz gegen böswillige Machenschaften (März 1933), das Hinrichtungen wegen „politischer Verbrechen“ ermöglichte. Reichhart erhielt in diesem Jahr einen Vertrag mit dem Bayerischen Justizministerium, der ihm ein regelmäßiges Gehalt sicherte und ihn vom Außenseiter zum Staatsdiener machte.

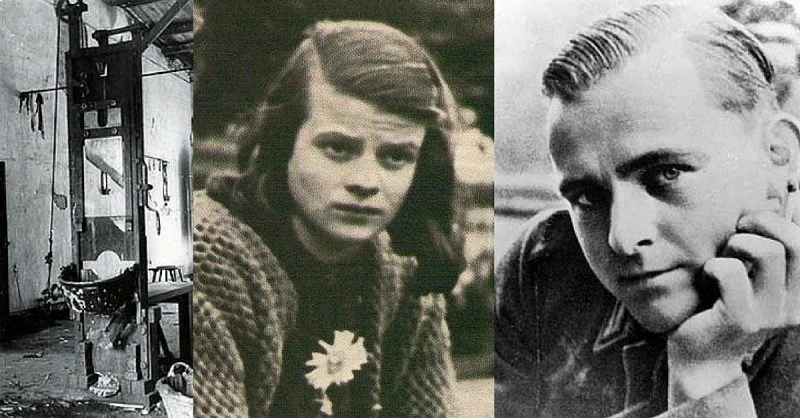

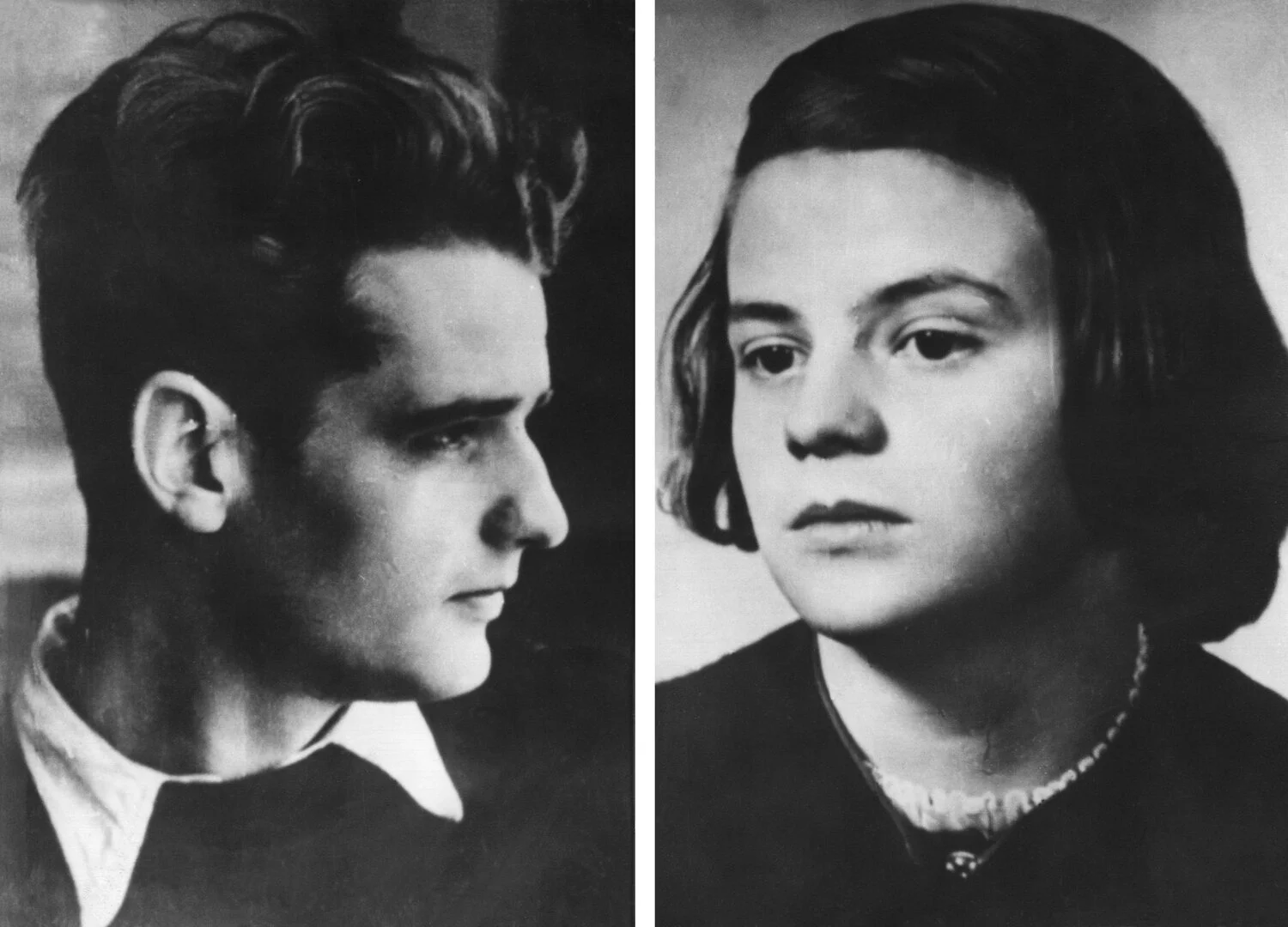

Hinrichtungen wurden zu öffentlicher Propaganda, gefilmt für Wochenschauen, um Angst zu schüren. Reichhart guillotinierte prominente Opfer, darunter Marinus van der Lubbe wegen des Reichstagsbrandes (1933) und Sophie Scholl von der Weißen Rose (1943). 1937 trat er der NSDAP bei (5.598.304 Mitglieder) und schloss sich dem Regime an. Seine Effizienz – er exekutierte bis zu 80 Menschen täglich im Gefängnis Brandenburg-Görden – machte ihn zum aktivsten Henker des Dritten Reiches. Er war verantwortlich für 2.484 Tote zwischen 1933 und 1945 sowie für 500 weitere vor der Naziherrschaft.

Methoden und psychologische Belastung

Reichhart nutzte die Guillotine, ein schnelles, aber furchterregendes Gerät, zur Enthauptung. Die Hinrichtungen waren ritualisiert: Die Gefangenen wurden zum Schafott geführt, ihre Köpfe unter die Klinge gelegt, fielen in 0,05 Sekunden. Trotz der Schnelligkeit behauptete Reichhart, moralisch unbeteiligt zu sein und es als Pflicht angesehen zu haben. Nach dem Krieg bedauerte er zwar die Hinrichtung Unschuldiger wie der Studenten der Weißen Rose, rechtfertigte seine Rolle aber mit Gehorsam.

Das NS-System instrumentalisierte ihn; politische Säuberungen, darunter der „Röhm-Putsch“ (1934) und die Verfolgung von Widerstandskämpfern, prägten seine Bilanz. Die Zahl der Hinrichtungen von Frauen und Jugendlichen stieg, 250 Frauen wurden guillotiniert, darunter Widerstandskämpferinnen wie Else Uhl (1943).

Nachkriegsprozess und Tod

Nach der Kapitulation Deutschlands im Mai 1945 wurde Reichhart von US-Truppen verhaftet, aber 1946 nach der Entnazifizierung als „Anhänger“ wieder freigelassen. Er lebte zurückgezogen in Altötting, Bayern, bis er am 3. Mai 1947 im Alter von 54 Jahren eines natürlichen Todes starb. Es gab keinen Prozess wegen seiner Hinrichtung, da er als Werkzeug und nicht als Entscheidungsträger galt.

Vermächtnis und Reflexion

Reichharts Karriere verdeutlicht die Normalisierung von Gewalt im Totalitarismus. Seine über 3.000 Hinrichtungen machten ihn zu einem Symbol des NS-Terrors, doch seine Freiheit nach dem Krieg wirft Fragen der Gerechtigkeit auf. Historiker wie Richard J. Evans sehen Henker wie ihn als Rädchen im Getriebe des Regimes, deren Reue selektiv war.

Für Wissenschaftler unterstreicht Reichharts Geschichte die Perversion des Rechts und die Notwendigkeit ethischer Grenzen.

Johann Reichharts Leben als Henker Bayerns, der unter der Naziherrschaft 3.000 Menschen guillotinierte, verdeutlicht den Einsatz von Angst als Machtinstrument des Regimes. Vom Familienhändler bis zum Parteimitglied – sein Dienst ermöglichte Säuberungen und Morde im Zusammenhang mit dem Holocaust. Für Geschichtsinteressierte regt sein ungeklärter Tod zum Nachdenken über Verantwortlichkeit, Menschenrechte und die Gefahren von Diskriminierung an. Verifizierte Quellen wie Wikipedia gewährleisten ein korrektes Andenken und mahnen zur Wachsamkeit, um solchen staatlich geförderten Terror zu verhindern.