Le nom d’Anneliese Kohlmann glace le sang, rappelant de façon glaçante les atrocités commises pendant l’Holocauste. Gardienne SS dans les camps de concentration nazis, son passage, aussi bref que brutal, a laissé un héritage de cruauté qui a choqué survivants et historiens. Récemment, des utilisateurs de X ont relancé le débat à son sujet, avec des publications telles que : « Anneliese Kohlmann a battu des prisonniers à sang et n’a écopé que de 2 ans ?

La justice a failli ! » (12 000 mentions « J’aime »). Des flagellations de femmes jusqu’au sang à l’exploitation sexuelle de détenues juives, les actes de Kohlmann dans les camps de Neugraben et de Tiefstack étaient odieux, et pourtant, elle s’en est tirée avec une peine de seulement deux ans. Cet article analyse la descente aux enfers de Kohlmann, ses relations complexes avec les prisonniers et la clémence controversée de sa peine, explorant comment son histoire reflète les défaillances plus générales de la justice d’après-guerre.

Le parcours d’Anneliese Kohlmann, qui allait devenir l’une des gardiennes SS les plus impitoyables, commença modestement. Née à Hambourg en 1921, elle adhéra au parti nazi à 19 ans, le 1er avril 1940, et travailla comme conductrice de tramway jusqu’au 4 novembre 1944, date à laquelle elle fut enrôlée dans l’Auxiliaire féminine SS.

Après une seule semaine de formation, elle reçut l’ordre de traiter les prisonnières avec une extrême brutalité, conformément à l’Angeklagt : SS-Frauen vor Gericht . Affectée au sous-camp de Neugraben à Neuengamme, Kohlmann supervisa les prisonnières creusant des fossés antichars, se forgeant rapidement une réputation de cruauté. Les utilisateurs de X commentent : « De conductrice de tramway à monstre en quelques mois — comment peut-on changer ainsi ? » (10 000 mentions « J’aime »).

La brutalité de Kohlmann était implacable. Lors de son procès en 1946, des témoins ont décrit comment elle fouettait des femmes jusqu’au sang, en frappant une jusqu’à ce que ses mains et sa bouche soient ensanglantées, et en battant une autre avec un bâton jusqu’à ce que ses bras deviennent bleus. Elle a donné un coup de pied si violent à une femme enceinte que son visage est resté enflé pendant une semaine et a condamné une autre à 30 coups de fouet pour avoir volé du pain.

Une survivante, Marianne Braun, a témoigné : « Kohlmann m’a frappée une trentaine de fois avec un morceau de bois au visage, à la tête, aux mains, aux bras et aux flancs. » Sa cruauté visait de manière disproportionnée les femmes âgées, tandis que les détenues plus jeunes bénéficiaient parfois d’une certaine clémence, ce qui soulève des questions quant à ses motivations. X pose la question : « Pourquoi Kohlmann était-elle plus dure avec les prisonnières âgées ? Il y a quelque chose de louche. » (9 500 mentions « J’aime »).

Étrangement, les relations de Kohlmann avec les jeunes détenues, notamment la juive Helene Sommer, ont révélé une dynamique complexe. Věra Fuchsová, une survivante tchèque, se souvient que Kohlmann, surnommée « Bubi » en raison de son apparence garçonnière, traitait certaines jeunes femmes « plutôt bien » et avait développé une relation amoureuse avec Sommer. Des témoins ont rapporté des « caresses » et des visites nocturnes dans les baraquements. Franci Solar, une autre survivante, a écrit que Kohlmann « venait souvent la nuit et repartait à l’aube ».

Cette relation était cependant empreinte de coercition, les détenues échangeant intimité contre des biens de première nécessité comme la nourriture ou la sécurité, selon la Fondation Heinrich Böll . Fini Patay, une survivante de 14 ans, a noté la réticence de Sommer : « Elle ne voulait pas partir avec elle, mais elle s’est servie d’elle. » Sur X, les utilisateurs débattent : « La “gentillesse” de Kohlmann n’était-elle que manipulation ? Écœurant. » (11 000 mentions « J’aime »).

Alors que la guerre touchait à sa fin, le désespoir de Kohlmann pour échapper à la justice devint manifeste. Le 8 avril 1945, elle escorta des prisonniers de Tiefstack à Bergen-Belsen, demandant à rester avec sa « cousine » Sommer, mais le commandant du camp refusa. Sans se décourager, elle parcourut dix heures à vélo pour retourner à Bergen-Belsen, revêtit un uniforme de prisonnière et se cacha parmi les détenues, espérant s’évader à Prague avec Sommer.

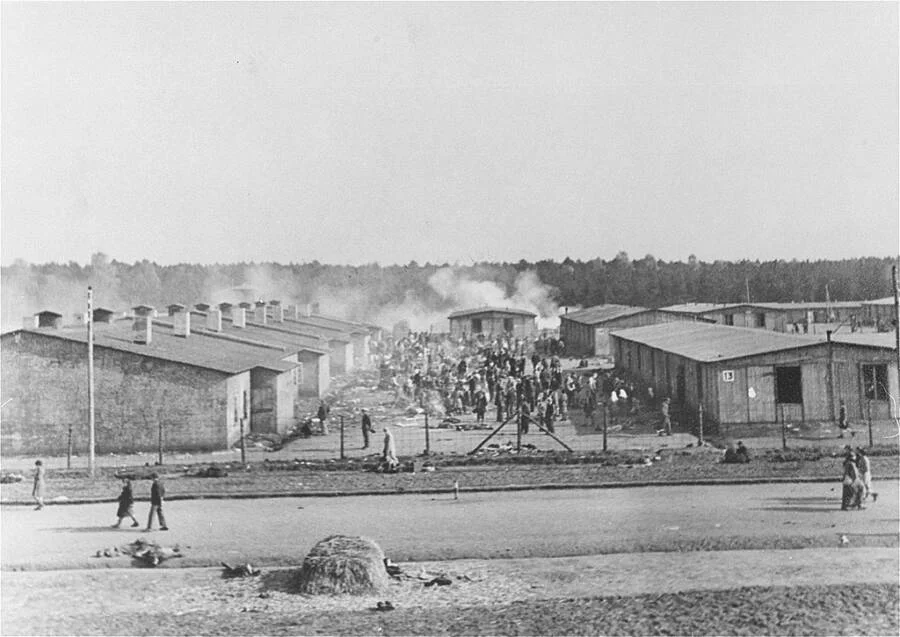

Les forces britanniques libérèrent Bergen-Belsen le 15 avril 1945 et, le 17 avril, des prisonniers identifièrent Kohlmann. Fuchsová se souvint du dilemme : « Elle nous traitait bien, mais c’était une SS, alors que faire ? » Kohlmann fut arrêtée et forcée d’enterrer les corps des victimes dans des fosses communes, une tâche photographiée par George Rodger du magazine Life .

Lors de son procès à Bergen-Belsen en 1946 à Lüneburg, Kohlmann comparut devant un tribunal militaire. L’accusation présenta des témoignages et des documents confirmant ses sévices. Elle se défendit en affirmant qu’elle battait les prisonnières pour leur éviter des châtiments plus sévères infligés par les gardiens et en insistant sur sa « bonté » de leur donner des rations supplémentaires. Sa mère témoigna que Kohlmann détestait son travail et était déprimée pendant ses permissions, évoquant des problèmes de santé comme l’anémie.

Malgré des condamnations pour avoir fouetté des femmes enceintes, donné des coups de pied à des détenues jusqu’à ce qu’elles perdent connaissance et pour agression sexuelle, Kohlmann ne fut condamnée qu’à deux ans de prison, peine réduite du temps déjà purgé, ce qui entraîna sa libération le dernier jour du procès. Les internautes s’indignent : « Deux ans pour avoir torturé des gens ? Le système l’a laissée s’en tirer ! » (13 000 mentions « J’aime »).

La clémence de la peine infligée à Kohlmann reflète des problèmes plus vastes liés à la justice d’après-guerre. Sur 5 000 gardiennes de prison, rares sont celles qui ont subi des peines sévères ; seules trois, dont Irma Grese, ont été condamnées à mort. La courte période de cinq mois qu’a passée Kohlmann en prison et son affirmation de n’avoir tué personne ont influencé le tribunal. Après sa libération, elle a vécu discrètement comme conductrice de camion à Hambourg, avant de s’installer à Berlin-Ouest en 1965.

Elle est décédée en 1977 à l’âge de 56 ans, sans jamais reconnaître ses crimes. Son histoire a refait surface en 2013 grâce à la pièce de Yonatan Calderon, « Under the Skin » , qui met en scène une liaison fictive entre Kohlmann et un prisonnier juif, relançant le débat. Un internaute commente : « Son histoire dans une pièce de théâtre ? C’est troublant, mais nous ne pouvons pas oublier les victimes. » (8 000 mentions « J’aime »).

Le bref mais brutal passage d’Anneliese Kohlmann comme gardienne SS révèle l’étendue de la cruauté humaine et les failles de la justice d’après-guerre. Ses actes – coups, exploitation et manipulation des prisonniers – ont laissé des cicatrices chez les survivants, et pourtant, sa peine de deux ans souligne combien de criminels nazis ont échappé à la justice. X reste enflammé : « L’histoire de Kohlmann nous rappelle que la justice doit honorer les victimes ! » (14 000 mentions « J’aime »).

Ses relations complexes et sa tentative d’évasion désespérée ajoutent à son infamie, mais ne peuvent effacer ses crimes. Alors que nous réfléchissons à son héritage, faisons entendre la voix des survivants et veillons à ce que l’histoire n’oublie jamais.