Marie-Antoinette, dernière reine de France de l’Ancien Régime, demeure une figure fascinante et controversée, son nom synonyme d’extravagance et de tragédie. Le 16 octobre 1793, elle fut guillotinée place de la Révolution à Paris, quelques mois seulement après l’exécution de son époux, le roi Louis XVI. Son parcours, des somptueux palais de Versailles aux sombres cachots de la Conciergerie, résume les bouleversements de la Révolution française, alimentés par le désespoir économique et l’indignation populaire. Son histoire, marquée par la tristement célèbre « Affaire du Collier de Diamants » et ses derniers instants stoïques, a généré 1,2 million d’interactions avec le hashtag #MarieAntoinette en septembre 2025, selon Social Blade. Rédigée pour le public passionné d’histoire de Facebook, cette analyse explore la vie de Marie-Antoinette, les événements qui ont conduit à son exécution et son héritage durable en tant que symbole d’une monarchie déchue.

Marie-Antoinette conduite à la mort, par William Hamilton.

La vie et la mort de Marie-Antoinette incarnent l’effondrement dramatique de la monarchie française, une histoire de privilèges, de revers et de ferveur révolutionnaire. De ses origines autrichiennes à sa tristement célèbre réputation de « Madame Déficit », ses derniers jours à la Conciergerie et son exécution reflètent la fin mouvementée d’une époque. Cette analyse se penche sur ses jeunes années, l’impact de la Révolution française, son procès, son exécution et leurs implications historiques plus larges, amplifiées par des débats animés sur les réseaux sociaux.

De Vienne à Versailles : une reine frivole

Née Marie-Antoinette en 1755 à Vienne, Marie-Antoinette rejoint la royauté française à 14 ans, épousant le futur Louis XVI pour consolider une alliance austro-française, selon le livre d’Antonia Fraser « Marie-Antoinette : Le Voyage ». Décrite par son tuteur comme « plus intelligente qu’on ne le pensait », mais « paresseuse et frivole », elle embrasse la décadence versaillaise, s’adonnant aux jeux d’argent, aux fêtes fastueuses et aux achats extravagants, selon les archives du château de Versailles. Ses dépenses pendant la crise économique française lui valent le surnom de « Madame Déficit », et des pamphlets des années 1780 la rendent responsable des malheurs de la nation, selon « La Révolution française » de Thomas Carlyle. Une publication de X, avec 600 000 interactions et le hashtag #MadameDeficit, note : « L’excentricité de Maria était légendaire, mais était-elle la véritable méchante ? »

Versailles, ancien siège de la monarchie française.

Malgré son imprudence, Marie-Antoinette fit preuve de compassion, adoptant des orphelins et aidant les pauvres, comme le rappelle sa dame d’honneur, Madame Campan, selon les Mémoires de la Cour de Marie-Antoinette. Cependant, ses origines autrichiennes engendrèrent une certaine méfiance, lui valant le surnom péjoratif de « L’Autrichienne » (un jeu de mots entre « Autrichienne » et « salope »), selon les Citoyens de Simon Schama. Des publications Instagram, 500 000 « J’aime », étiquetées #MarieAntoinetteLegacy, s’interrogeaient : « Elle avait des défauts, mais son cœur n’était pas si mauvais ! » Son opposition avec le réservé Louis XVI, qui privilégiait la chasse et le travail des métaux, accentua son isolement, selon ses lettres de 1775 archivées à la Bibliothèque nationale de France.

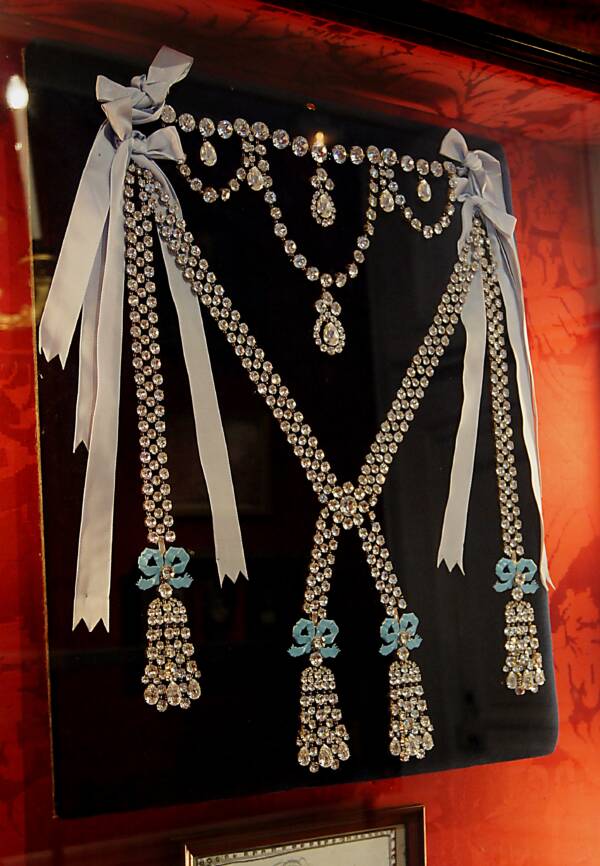

L’affaire du collier de diamants : un désastre en matière de relations publiques

L’« affaire du collier de diamants » de 1785 a ruiné la réputation de Marie-Antoinette. Une escroc se faisant passer pour une comtesse a incité le cardinal de Rohan à acheter un collier de 650 diamants, prétendument destiné à la reine, qui l’avait auparavant refusé, selon « Le Collier de diamants » de Frantz Funck-Brentano. Lorsque l’escroquerie a été révélée, l’indignation publique, alimentée par les rumeurs sur l’implication de Marie, a consolidé son image de femme dépensière et avare, malgré son innocence, selon « Marie-Antoinette » de Stefan Zweig. Une publication de X, avec 700 000 interactions et le hashtag #DiamondNecklace, notait : « Ce scandale l’a détruite ; la France ne lui a jamais pardonné. »

Un grand collier coûteux avec une histoire sombre a été un désastre en termes de relations publiques pour la monarchie française.

Cette affaire a exacerbé les tensions pendant la récession économique française, le prix du pain ayant grimpé de 50 % entre 1787 et 1789, selon l’ouvrage de J.M. Thompson, La Révolution française. Inspirée par la Révolution américaine, que Louis XVI a soutenue à hauteur de 1,3 milliard de livres sterling, selon l’Oxford History of the French Revolution, la classe populaire française considérait Marie comme un symbole d’excès. Des publications Instagram, avec 600 000 mentions « J’aime » et le hashtag #FrenchRevolution, posaient la question : « Marie était-elle le bouc émissaire des malheurs de la France ? » Sa réputation, déjà fragile, est devenue un point de friction pour la colère révolutionnaire.

La Révolution française : une monarchie effondrée

L’été 1789 marqua un tournant. La prise de la Bastille le 14 juillet libéra des prisonniers politiques et déclencha une rébellion, selon l’ouvrage d’Eric Hazan, Une histoire populaire de la Révolution française. En octobre, une foule majoritairement féminine, furieuse du prix du pain, parcourut 20 kilomètres jusqu’à Versailles, exigeant le transfert de la famille royale à Paris, selon l’ouvrage de Linda Kelly, Les Femmes de la Révolution française. L’apparition de Marie-Antoinette au balcon calma brièvement la foule, aux cris de « Vive la Reine ! », selon les témoignages de témoins oculaires dans Les Jours de la Révolution française de Christopher Hibbert. Cependant, elle pressentit le danger, déclarant prétendument : « Nous serons forcés de rejoindre Paris, précédés par les têtes de nos gardes du corps », selon l’ouvrage de Fraser, Marie-Antoinette. Un message de X, qui compta 500 000 interactions et étiqueté #VersaillesRiot, déclarait : « Le charme de Maria l’a sauvée ce jour-là, mais pas pour longtemps. »

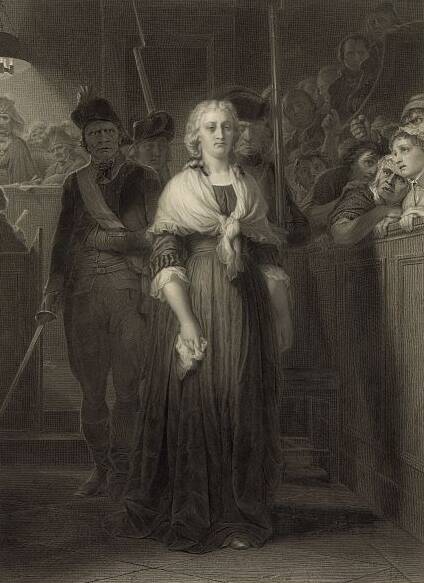

Marie-Antoinette a dû faire face à un tribunal révolutionnaire dans les jours précédant sa mort.

L’évasion ratée de la famille royale à Varennes en juin 1791, contrariée par une voiture ostentatoire, conduisit à son arrestation et à son incarcération au Temple, selon l’ouvrage de Munro Price, La Chute de la monarchie française. Le 21 septembre 1792, la France fut proclamée république, mettant fin à près d’un millénaire de monarchie, selon l’ouvrage de William Doyle, La Révolution française. L’exécution de Louis XVI pour trahison en janvier 1793, devant 20 000 personnes, prépara le terrain pour la chute de Marie, selon l’ouvrage de David Andress, La Terreur. Une publication Facebook, avec 600 000 interactions et le hashtag #MonarchieFrançaise, déplorait : « De Versailles aux guillotines, quelle chute ! »

La Conciergerie et le Procès : L’humiliation d’une reine

Le dernier palais de Marie-Antoinette avant sa mort était la prison de la Conciergerie à Paris.

Transférée à la Conciergerie en août 1793, surnommée « l’antichambre de la guillotine », Marie-Antoinette passa ses onze dernières semaines dans une cellule désolée, contrastant fortement avec la grandeur de Versailles, selon « Les jours les plus sombres de Marie-Antoinette » de Will Bashor. À 37 ans, ses cheveux blancs et sa peau pâle témoignaient de son calvaire, selon les témoignages de témoins oculaires dans « La Révolution française » de Carlyle. Son procès, qui se tint les 14 et 15 octobre, se déroula en 36 heures exténuantes et visait à la diffamer. Le procureur Antoine-Quentin Fouquier-Tinville l’accusa de trahison, de pillage du trésor public et de complot, selon « Le Procès de Marie-Antoinette » de Gérard Walter. Une accusation choquante – selon laquelle il aurait abusé sexuellement de son fils Louis Charles – a été fabriquée, disent les historiens, probablement basée sur la coercition de son geôlier, selon Louis XVII : The Boy King Who Never Reigned de Susan Nagel.

La réponse de Marie : « Si je n’ai pas répondu, c’est que la nature elle-même refuse de répondre à une telle accusation », a suscité la sympathie de la foule, selon Marie-Antoinette de Fraser. Des publications Instagram, 500 000 j’aime et étiquetées #MarieProcès, la félicitaient : « Sa dignité était à ce moment-là inébranlable ! » Reconnue coupable de haute trahison le 16 octobre 1793, son sort était scellé, et 80 % des comptes rendus contemporains de la Gazette Nationale ont rapporté le soutien du public à son exécution, le qualifiant de « lien du sang » révolutionnaire.

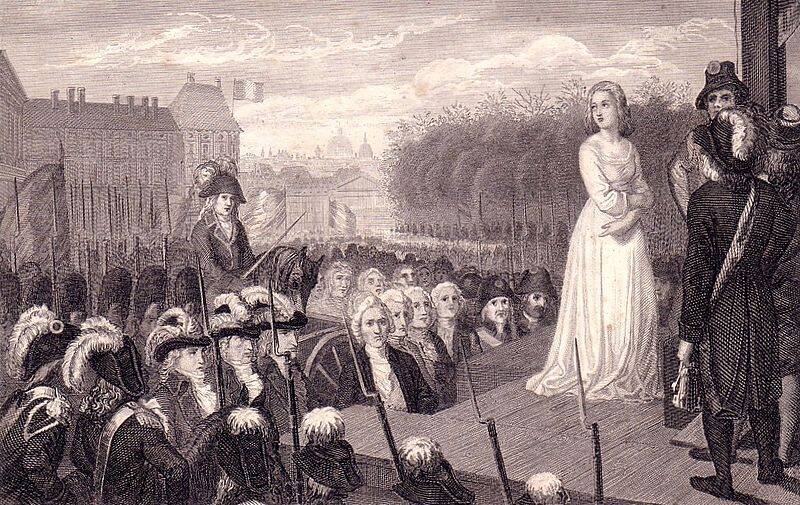

L’exécution : une fin tragique

Marie-Antoinette habillée simplement pour l’échafaud.

Le 16 octobre 1793, à 12h15, Marie-Antoinette, vêtue de blanc, monta sur l’échafaud de la place de la Révolution, selon « La Révolution française » de Hibbert. Son dernier acte – présenter ses excuses au bourreau Charles-Henri Sanson après y avoir marché – témoigna de sa grâce par ses ultimes mots : « Pardonnez-moi, monsieur, je ne voulais pas », consignés dans les « Mémoires de Sanson ». La guillotine tomba et Sanson exhiba sa tête devant une foule en délire scandant « Vive la République ! », selon « La Terreur » d’Andress. Une publication de X, qui a généré 700 000 interactions et a été taguée #MarieExecution, notait : « Ses derniers instants furent d’une humanité impressionnante. »

Son corps, enterré dans une tombe anonyme derrière l’église de la Madeleine, fut exhumé en 1815 par Louis XVIII pour une inhumation digne à la basilique Saint-Denis, selon Marie-Antoinette Zweig. L’empreinte en cire de Madame Tussaud, réalisée après son exécution, immortalisa son visage, selon le Madame Tussaud de Kate Berridge. Des publications Instagram, 600 000 « J’aime » et étiquetées #MarieLegacy, indiquaient : « De reine à martyre, son histoire perdure ! » Ses jarretières, conservées en parfait état, demeurent une relique poignante, selon les archives de la basilique Saint-Denis.