Si vous vous êtes déjà plaint d’une journée difficile au bureau ou d’un travail épuisant, pensez aux travailleurs des siècles passés qui ont subi des travaux si ignobles, dangereux ou dégradants que leurs griefs modernes paraissent insignifiants. Du nettoyage royal à la consommation de péchés en passant par le risque de mort pour des allumettes, des métiers historiques comme celui de palefrenier, de maquilleur et d’entremetteur révèlent un monde où la survie impliquait souvent d’affronter l’inimaginable. Ces métiers aujourd’hui disparus ont fasciné les passionnés d’histoire sur les réseaux sociaux, où les images de leurs objets vestimentaires et de leurs restes squelettiques suscitent de vifs débats. Plongeons dans cette sombre liste de professions révolues, explorant leurs étranges fonctions, leur prestige surprenant et le coût humain qu’elles ont entraîné – prouvant que même les déboires d’Al Bundy, vendeur de chaussures, sont bien pâles en comparaison.

Groom sur tabouret : un rôle privilégié mais humiliant

Dans l’Angleterre médiévale, le Groom of the Stool était chargé d’assister les monarques dans leurs moments les plus intimes en utilisant la salle de bain. Équipés de toilettes portables, d’eau, de serviettes et d’une cuvette, ces serviteurs veillaient à ce que la famille royale dispose d’installations adéquates lorsque la nature l’exigeait. Si ce poste peut paraître dégradant, il était très convoité, souvent occupé par les fils de nobles en raison de l’accès intime qu’il offrait au roi. Comme l’a tweeté @Tudortales : « Le Groom of the Stool : le poste que personne ne voulait, mais pour lequel tout le monde se battait – comprenez, la quinte flush royale ! » À l’époque des Tudor, sous Henri VII et Henri VIII, des grooms comme Hugues Denys exerçaient une influence considérable, conseillant sur la politique fiscale et la gestion des finances de l’État, leur rôle évoluant vers un poste officieux de trésorier. Henri VIII nommait les quatre grooms, les récompensant par des terres et des titres pour leur loyauté.

Le prestige de ce métier atteignit son apogée au XVIe siècle, mais il fut aboli par Élisabeth Ire en 1558, remplacé par celui de dames de lit. Au XIXe siècle, la reine Victoria supprima tout vestige de ce rôle. Malgré ses avantages, les tâches de valet de chambre, éliminant les savouries royales et les confessions prolongées dans les moments de vulnérabilité, en firent une tâche exclusivement subalterne, comme l’a écrit @historynerdx : « Imaginez être le thérapeute du roi alors qu’il a une commode.

Dustsuit : le travail des enfants en première ligne

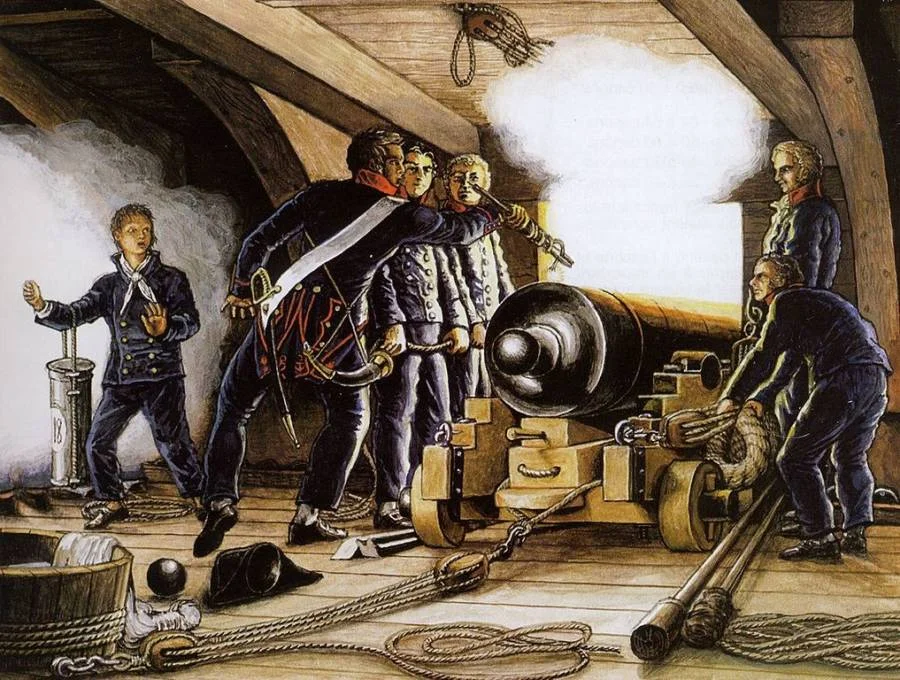

À l’âge d’or de la voile, de jeunes garçons, souvent âgés de neuf ans à peine, servaient de chars de poudre sur les navires, transportant la poudre des magasins aux canons d’artillerie pendant les combats. Leur petite taille et leur agilité en faisaient des candidats idéaux pour ce rôle, mais celui-ci était dangereux : les tireurs d’élite ennemis les prenaient pour cible pour neutraliser les canons, et le risque d’explosion était constant. Nombre d’entre eux furent kidnappés en service, comme le remarquait @warhistoryfan : « Les chars de poudre étaient des enfants forcés de courir sous les tirs avec des explosifs. C’est déchirant. » Pendant la guerre de Sécession, les enfants de moins de 14 ans étaient confrontés à ces dangers, n’ayant d’autre choix que de subir le chaos des combats.

La brutalité du travail – des enfants risquant leur vie pour gagner en efficacité – illustre le mépris de l’époque pour le bien-être des enfants. Sans négociation collective, ces enfants étaient sacrifiables, leurs vies sacrifiées pour la suprématie navale. La disparition de ce rôle, comme l’a tweeté @navalhistory, « rappelle le chemin parcouru depuis l’exploitation des enfants en temps de guerre ». L’héritage du singe à poudre est un témoignage édifiant du coût des guerres historiques.

Nain de cour : le divertissement au détriment de la dignité

Dans l’Égypte antique, à Rome et dans l’Europe médiévale, les nains de cour étaient employés pour divertir la royauté, utilisant souvent leur stature à des fins comiques. Malgré son caractère dégradant, ce rôle offrait une mobilité sociale aux nains, autrement marginalisés. Des personnages comme Jeffrey Hudson, qui servait la reine Henriette-Marie et mesurait 1,15 m, ont acquis une renommée, combattant même pendant la guerre civile anglaise. Le roi Philippe IV d’Espagne a commandé à Diego Velázquez le portrait de ses nains, mettant en valeur leur valeur, comme le note @ArthistoryBuff : « Les nains de cour étaient plus que des bouffons, ils étaient des symboles du pouvoir royal. » Placés aux côtés des monarques pour rehausser leur stature, les nains avaient un statut paradoxal : valorisés mais objectifiés.

Le déclin du papier au XVIIIe siècle reflétait l’évolution des mentalités envers la dignité humaine, mais son héritage perdure dans l’art et les archives historiques, nous rappelant une époque où les différences physiques étaient exploitées à des fins ludiques. Comme l’a écrit @MedievalFacts : « Les nains de cour évoluaient sur un fil entre privilège et moquerie – l’œuvre la plus étrange de l’Histoire ? »

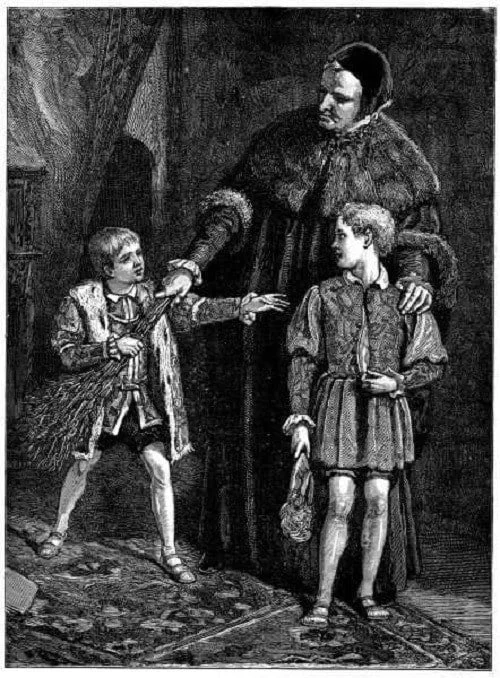

Le fouet des garçons : une punition par le pouvoir

Le bouc émissaire, rôle historique controversé, était censé subir des châtiments corporels de la part des princes pour mauvaise conduite, car seul le roi pouvait discipliner son fils. L’étroite amitié entre les princes et les boucs émissaires, qui grandissaient ensemble, visait à décourager les mauvais comportements. Bien que les preuves concrètes soient rares, le terme « bouc émissaire » persiste, suggérant son impact culturel.

Les boucs émissaires couronnés de succès recevaient souvent des terres ou des titres lorsque leurs pairs royaux gravissaient les échelons, comme l’a tweeté @royalhistory : « Boy Boy : Réel ou mythe, c’est le boulot ultime du “souvenir de l’équipe”. » L’absence de documents définitifs, comme le soulignent les pièces de théâtre et la littérature, laisse ce rôle entouré de mystère, mais son concept souligne les étranges hiérarchies des cours royales.