Dalle esecuzioni inscenate nell’arena agli avvelenamenti a palazzo, fino ai bambini venduti per scopi sessuali, l’Impero Romano perfezionò la violenza come strumento di ordine. Questa non è solo storia: è un’agghiacciante anatomia del potere, del controllo e del brutale costo della grandezza.

Francesco Netti raffigura perfettamente la decadenza romana, con un combattimento di gladiatori durante un pasto con prostitute a Pompei. Di pubblico dominio.

La grandezza di Roma non si basò solo sull’ingegneria e sull’impero, ma anche sul sangue e sulla paura. Sotto i suoi archi trionfali e il suo orgoglio civico, l’Impero mantenne il controllo attraverso lo spettacolo, lo sfruttamento e la sofferenza soffocata.

Negli anfiteatri, la morte veniva messa in scena come intrattenimento. In politica, il tradimento veniva affilato con pugnali e coppe avvelenate. In privato, donne e bambini venivano comprati, venduti e violentati impunemente. Persino in materia di salute, la facciata della civiltà mascherava pratiche che mettevano a rischio vite umane. Queste non erano aberrazioni: erano l’ordine romano, codificato e glorificato. Questo è il mondo dietro il marmo.

Quando uccidere diventa intrattenimento

In tutte le culture e nella storia, la morte è raramente ignorata. Turba, costringe e richiede riconoscimento, soprattutto quando è pubblica, violenta o prematura. Mentre la morte naturale evoca tristezza o riflessione, le società si sono spesso rivolte alla morte innaturale, ovvero a omicidi che assolvono a funzioni sociali, religiose o politiche.

Che si tratti di guerra, sacrifici rituali, esecuzioni di stato o macellazione di animali per scopi alimentari e di intrattenimento, la morte è da sempre uno strumento di controllo. Tutte le civiltà hanno elaborato modi per giustificarla.

Roma, tuttavia, rimane ineguagliabile nel modo in cui ha elevato l’oicidio a spettacolo pubblico, applaudendo non solo il risultato, ma anche lo stile, l’abilità e lo spettacolo della distruzione.

Un gladiatore Murmillo combatte contro un leone berbero nel Colosseo a Roma durante la condanna delle bestie, di Firmin Didot. Pubblico dominio.

Fin dagli albori della storia umana, uccidere non è mai stato senza scopo: ha sempre richiesto un significato, un metodo e un rituale. Le società circondano la morte di usanze e riti, non solo per onorare i defunti, ma anche per ricucire la comunità e ristabilire l’ordine per i vivi.

PUBBLICITÀ – PER RIDURRE/DISATTIVARE, DIVENTA UN MEMBRO GRATUITO/PAGATO

Eppure a Roma, in particolare durante la Repubblica e l’Impero, l’uccisione si trasformò da necessità a intrattenimento orchestrato. Giochi gladiatori, cacce alle belve ed esecuzioni pubbliche non erano semplici punizioni o sacrifici: erano spettacoli teatrali, ampliati e raffinati per il consumo di massa. Lo spargimento di sangue divenne una parte integrante della vita nell’anfiteatro.

L’arena, chiamata ” spectacula” nella dedicazione dell’anfiteatro di Pompei (ca. 70 a.C.), offriva al pubblico una visione ufficiale della morte. I Romani assistevano alla morte di criminali, prigionieri, schiavi e animali esotici come parte del loro svago quotidiano.

Non si trattava di atti segreti o di vergogna; l’uccisione e gli assassini dovevano essere visti. Il filosofo Seneca protestò dicendo che i Romani erano giunti a considerare la riduzione di un uomo a cadavere come uno “spettacolo appagante” (Ep. 95.33). In questa cultura, la trasformazione della morte in un’esibizione non era un caso, ma una funzione sociale.

“Ora abbiamo bisogno di mani veloci, ora l’abilità deve essere la nostra maestra; il piacere è ricercato da ogni direzione. Nessun vizio resta nei suoi limiti: il lusso si precipita nell’avidità. Il ricordo della decenza è svanito. Nulla è vergognoso se può essere comprato. L’uomo, che è sacro all’uomo, ora viene ucciso per sport e divertimento. Colui che un tempo era impensabile addestrare a dare e ricevere ferite, ora viene portato fuori nudo e disarmato: e la morte di un uomo è uno spettacolo sufficiente.”

Seneca, Epistole morali , 95-33

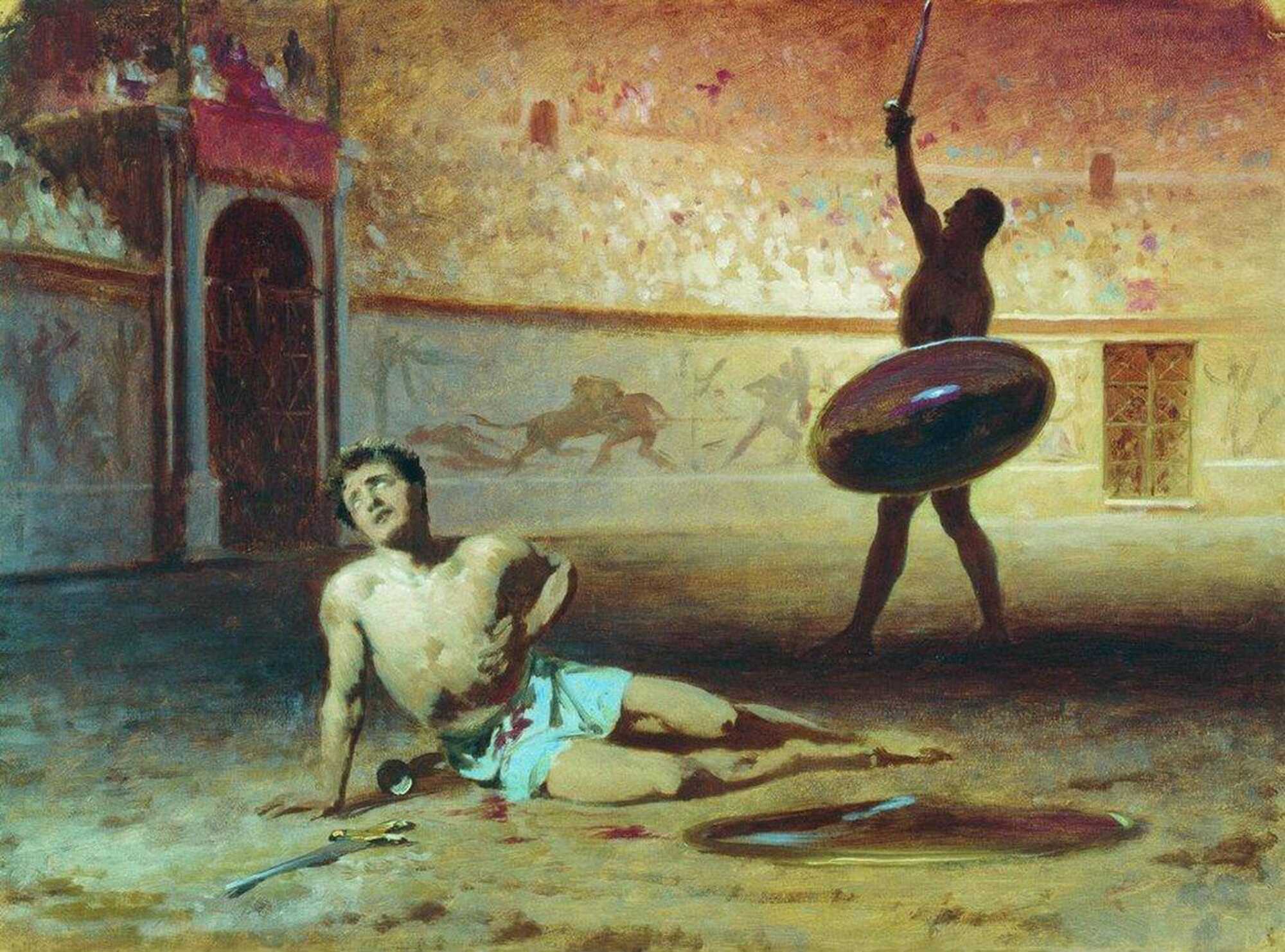

L’agghiacciante dipinto di Fedor Bronnikov, raffigurante un gladiatore morente. Ridimensionamento di Roman Empire Times

Gli spettacoli violenti di Roma non erano aberrazioni isolate. Si evolvevano da tradizioni più antiche: sacrifici, funerali, punizioni ed esecuzioni in tempo di guerra. Ciò che li rendeva distintivi era la portata, l’ingegnosità e l’estetizzazione della morte.

L’ambizione politica e la ricchezza imperiale alimentavano i giochi, mentre i cittadini venivano rassicurati e intrattenuti. Poche società nell’antichità potevano competere con la portata e la ritualizzazione delle uccisioni pubbliche di Roma: forse solo gli Aztechi e i Maya si avvicinavano alla sua complessità e intensità.

PUBBLICITÀ – PER RIDURRE/DISATTIVARE, DIVENTA UN MEMBRO GRATUITO/PAGATO

In definitiva, gli spettacoli di morte romani erano più che brutali distrazioni. Riaffermavano il potere, glorificavano la violenza e condizionavano un’intera popolazione a considerare l’uccisione come una cosa normale, persino piacevole. Nell’architettura dei più grandi luoghi di Roma, i posti a sedere erano fissati non solo verso il palcoscenico, ma verso una realtà condivisa in cui la morte diventava il ritmo della vita quotidiana.

L’Arena e l’Impero: la violenza ritualizzata come ordine sociale

Studiosi di diverse discipline hanno a lungo dibattuto sul perché le società ritualizzino la violenza, e Roma ne fornisce uno degli esempi più vividi e inquietanti. Dagli antropologi agli storici, molti suggeriscono che la violenza pubblica rifletta un bisogno sociale più profondo: controllare, gestire simbolicamente o dare un senso al disordine, alla mortalità e al potere.

Dipinto raffigurante gladiatori romani, di Howard Pyle. Di pubblico dominio.

Nella società romana, la morte non veniva nascosta. Esecuzioni, cacce alle belve e combattimenti tra gladiatori erano spettacoli coreografati, pensati per essere guardati, ricordati e ripetuti.

Alcune teorie fanno risalire questi spettacoli ad antiche radici religiose, rituali sacrificali trasformati in spettacoli pubblici. Altri li collegano al militarismo romano, vedendo l’arena come un’estensione teatrale della guerra, del trionfo e della conquista.

PUBBLICITÀ – PER RIDURRE/DISATTIVARE, DIVENTA UN MEMBRO GRATUITO/PAGATO

In tempo di pace, il sangue di schiavi, criminali e animali divenne un sostituto dei nemici stranieri, offrendo sia intrattenimento che rassicurazione civica. I giochi venivano organizzati durante le feste, i compleanni imperiali e le vittorie militari, rafforzando il ruolo dell’imperatore come benefattore e protettore.

L’arena non era solo un luogo di dominio dall’alto. Era uno spazio sociale, dove gli imperatori dovevano dimostrare generosità, dove la folla poteva esprimere approvazione – o dissenso – e dove il popolo romano si confrontava collettivamente con i concetti di vita, morte, giustizia e identità.

Studiosi come Thomas Wiedemann e Paul Plass considerano i giochi come rituali liminali: eruzioni controllate di violenza che riaffermavano l’ordine sociale confrontandosi con i suoi limiti. Altri, come Carlin Barton, li interpretano come spettacoli psicologici – ossessionati da mostri, deformità e autoannientamento – come un modo per liberarsi dalla tensione e riaffermare il controllo.

In questa prospettiva, l’arena romana era una scuola di morte e identità, un luogo in cui uccidere diventava una lezione di civiltà. Ricordava ai Romani chi erano, chi non erano e chi aveva il potere di decidere. ( Spettacoli di morte nell’antica Roma , di Donald G. Kyle )

L’imperatore si annoia, dipinto di Henri-Paul Motte, raffigura Nerone mentre passa accanto ad animali esotici e prigionieri, pronti a essere gettati nell’arena per amor suo. Ridimensionamento di Roman Empire Times

Corpi comprati: la vita delle prostitute e delle schiave del sesso romane

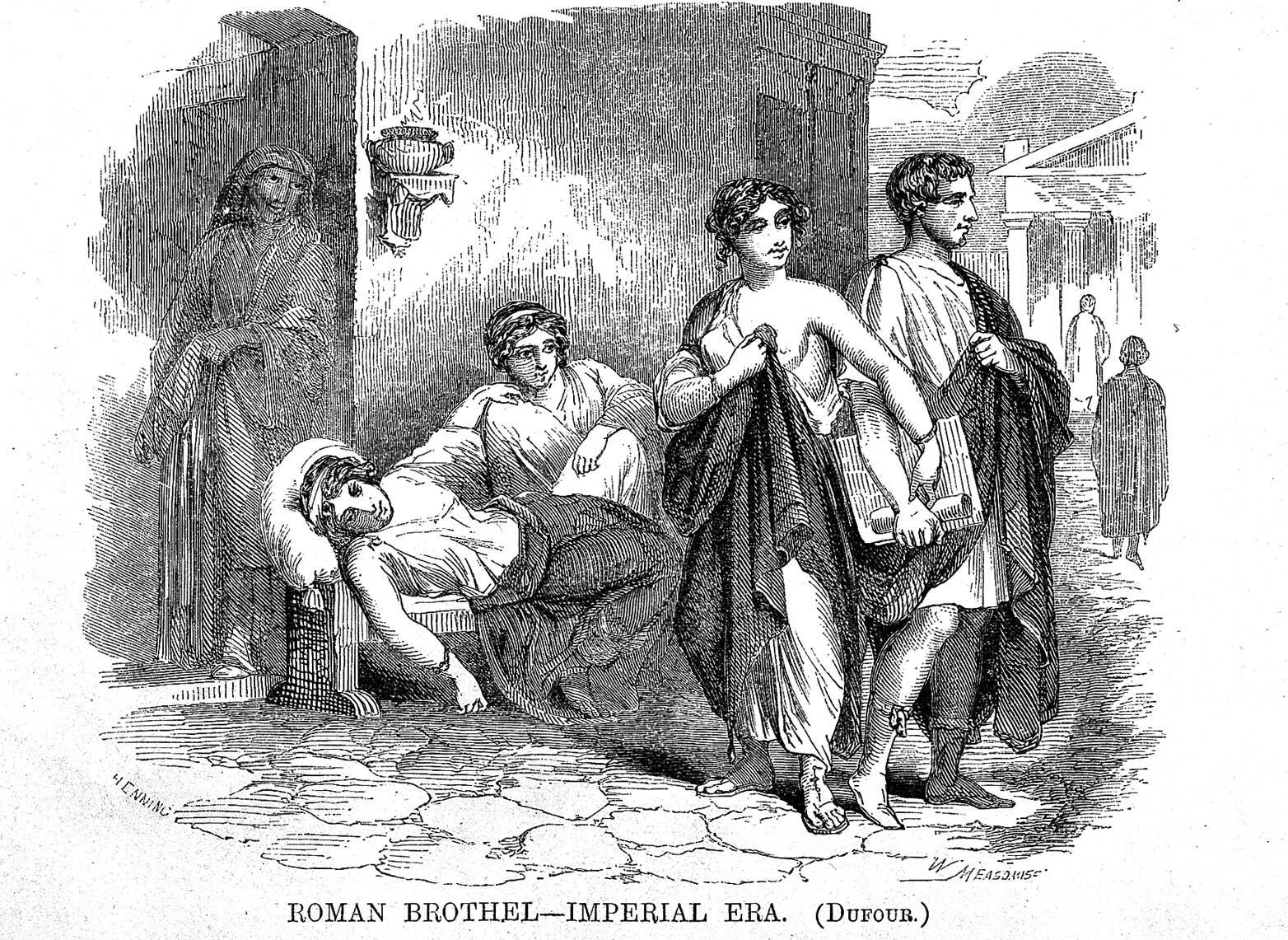

La figura della donna schiava o prigioniera costretta alla prostituzione è stata spesso romanzata nella letteratura romana, ma graffiti, testi legali e testimonianze epigrafiche raccontano una storia molto più cupa.

A Pompei, molti graffiti pubblicizzano apertamente ragazze identificate come vernae – schiave nate in casa – che offrono i loro servizi in cambio di poche monete. Il fatto che il loro status di nate in casa venga enfatizzato suggerisce che fosse considerato un elemento di vendita, che rimanda a una norma più ampia: che gli schiavi, soprattutto le donne, venivano abitualmente prostituiti dai loro padroni.

PUBBLICITÀ – PER RIDURRE/DISATTIVARE, DIVENTA UN MEMBRO GRATUITO/PAGATO

Alcuni studiosi sostengono che per molte donne schiavizzate, il lavoro sessuale fosse considerato una forma di lavoro domestico, soprattutto quando si svolgeva all’interno della famiglia. Graffiti rinvenuti vicino agli ingressi delle case private suggeriscono che le prostitute schiavizzate potessero ricevere clienti nelle residenze dei loro padroni.

Al contrario, la figura letteraria della prostituta a tempo pieno nei bordelli è in gran parte frutto della creatività di autori maschili d’élite, mentre le prove storiche dimostrano che il lavoro sessuale per molte donne romane, libere o schiave, era occasionale, forzato o occasionale.

Un dipinto di Jean-Léon Gérôme, su uno dei suoi temi preferiti: le donne vendute come schiave del sesso nell’antica Roma. Crediti: leo.jeje, CC BY 2.0, Upscaling di Roman Empire Times

L’ingresso silenzioso dei bambini nel commercio

I testi giuridici rivelano la lunga ombra che la prostituzione proiettava sullo status giuridico e sociale di una donna. Ad esempio, il giurista Modestino scrisse che la convivenza con una donna libera doveva essere considerata matrimonio, a meno che non si fosse prostituita. Ciò dimostra quanto profondamente la prostituzione stigmatizzasse le donne, rendendo sospette persino le loro relazioni personali.

Il lavoro sessuale non era confinato ai bordelli. Le fonti romane associano spesso la prostituzione a bagni, taverne, teatri e mercati, e intrattenitrici come ballerine e attrici venivano spesso confuse con le prostitute. Che vendessero sesso o fossero semplicemente sessualizzate per associazione, condividevano la stessa emarginazione culturale.

È inquietante che fonti romane rivelino anche che molte prostitute entrarono nel mercato da bambine. Seneca parla di padri costretti dalla povertà a consegnare i figli alla prostituzione con le proprie mani, e opere teatrali ed epigrammi romani riecheggiano questo luogo comune: bambini abbandonati o poveri allevati a scopo di lucro dai proprietari di bordelli.

I bambini, come gli schiavi, erano trattati come proprietà.

“Negate ora che la natura abbia concesso un grande beneficio rendendo necessaria la morte.

Molti sono disposti a fare patti ancora peggiori: tradire un amico per vivere più a lungo o consegnare i propri figli agli abusi sessuali con le proprie mani, solo per vedere la luce del giorno, una luce che testimonia tanti dei loro crimini.

Dobbiamo scrollarci di dosso il desiderio di vivere e imparare che non fa alcuna differenza quando sopportiamo ciò che alla fine dovremo sopportare.”

Seneca, Epistole morali , 101.14–15

È anche importante notare che un numero significativo di prostitute romane era di sesso maschile. Nonostante le affermazioni successive secondo cui la prostituzione omosessuale fosse un’importazione straniera, fonti romane attestano che i ragazzi venivano prostituiti liberamente e persino onorati nel calendario: il 25 aprile era riservato ai pueri leonii , ” i ragazzi dei magnaccia “. Questi giovani, che si aspettavano di servire passivamente i clienti maschi, erano parte integrante del sistema di sfruttamento di Roma.

Non è certo se qualche prostituta servisse clienti donne. Giovenale scherza sulle donne che elargivano regali ai suoi amanti, ma il suo intento è satira, non documentazione. Persino graffiti come ” Glico lecca la figa per due culi ” lasciano i lettori moderni incerti: si trattava di una transazione reale, di una vanteria o di un insulto? Ciò che è chiaro è che il sesso a Roma era profondamente legato a potere, status e sopravvivenza, e chi aveva meno di tutti e tre questi privilegi pagava il prezzo più alto. ( Donne nell’antichità , a cura di Stephanie Lynn Budin e Jean Macintosh Turfa )