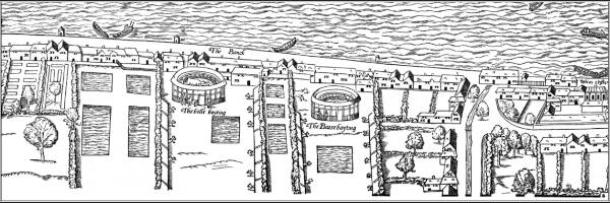

In un agghiacciante sguardo al passato, uno studio pionieristico condotto da ricercatori delle Università di York e Nottingham ha svelato gli strati di uno spettacolo orribile che un tempo affascinava l’Inghilterra: la caccia all’orso. Questo “sport” sanguinoso, in cui orsi e cani venivano messi l’uno contro l’altro per il divertimento pubblico, fu un pilastro culturale nell’Inghilterra moderna, in particolare nel quartiere dei divertimenti di Bankside a Londra, dal 1540 al 1682. Pubblicato sulla rivista Antiquity nell’ambito del progetto “Box Office Bears: Animal Baiting in Early Modern England”, lo studio combina prove zooarcheologiche, analisi di isotopi stabili e documenti d’archivio per rivelare i dettagli sconvolgenti di questa pratica barbarica.

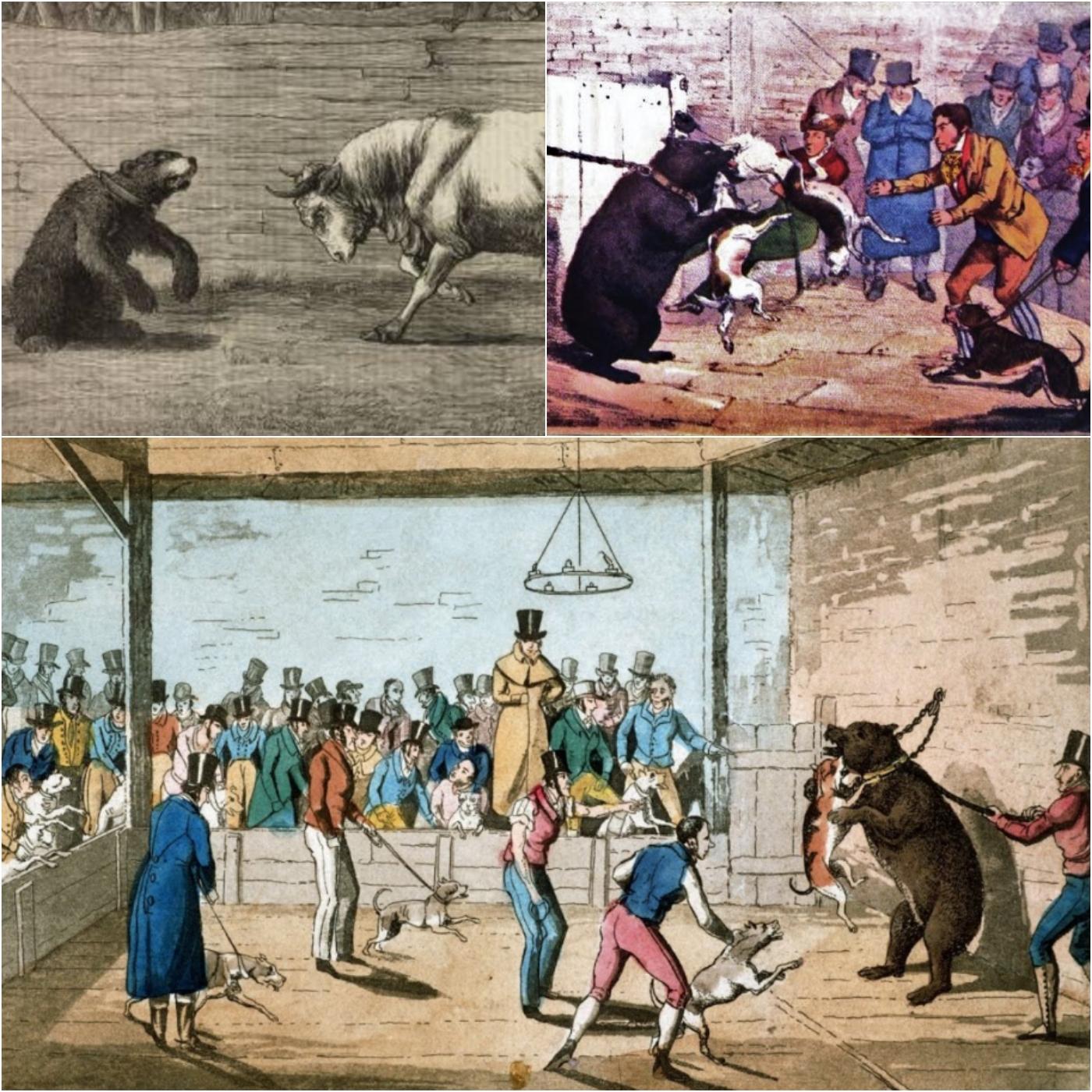

Nell’Inghilterra di Shakespeare, Bankside a Southwark era il cuore dell’intrattenimento, dove i cinema condividevano lo spazio con le arene che ospitavano esche per animali. Le folle che accorrevano per vedere Amleto o Re Lear esultavano anche quando gli orsi affrontavano i cani feroci in uno spettacolo di violenza. Lo studio esamina nove siti archeologici di Bankside, scoprendo prove che dipingono un quadro vivido della vita e della morte degli animali coinvolti.

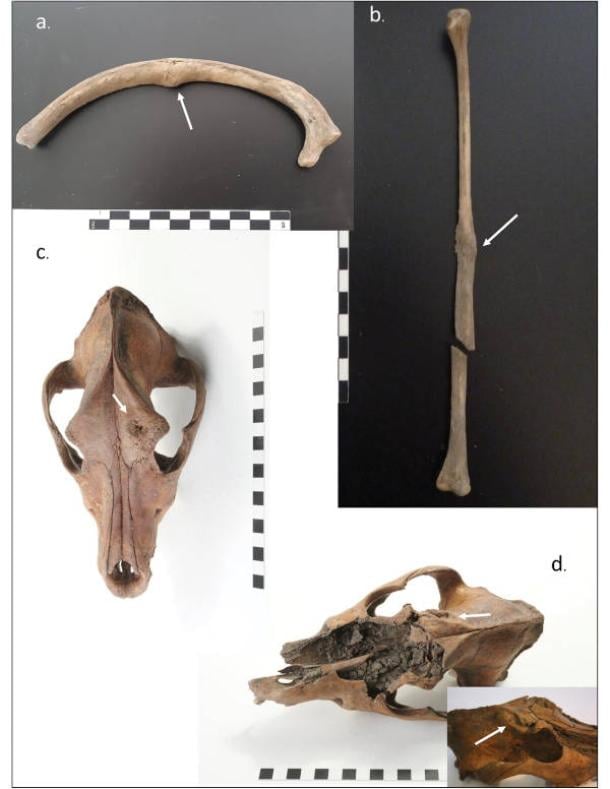

La Dott.ssa Lizzie Wright, del Dipartimento di Archeologia dell’Università di York, spiega: “Abbiamo analizzato le specie presenti in questi siti per comprendere la vita degli animali. Sia gli orsi che i cani vivevano sulla riva, nutrendosi di resti di cavallo e persino tra di loro. I cani, enormi mastini alti 60-80 cm al garrese, erano specificamente progettati per la navigazione, una taglia insolita per l’epoca, simile agli alani moderni.”

Gli orsi non erano merci. Costavano fino a otto volte più di un cavallo e venivano importati dall’estero, rendendo la loro morte prematura una perdita costosa per i proprietari. È interessante notare che lo studio non ha trovato prove di orsi di età inferiore ai quattro anni in questi siti. Questa assenza solleva interrogativi: i cuccioli d’orso, probabilmente catturati, venivano utilizzati per altri intrattenimenti come balli o spettacoli teatrali prima di essere spinti nell’arena delle esche? I proprietari, desiderosi di massimizzare i profitti, probabilmente ne ritardavano l’impiego in circostanze così letali.

Anche i cani erano preziosi. Sebbene alcuni presentassero fratture guarite a causa dei brutali incontri, queste ferite suggeriscono che siano sopravvissuti per settimane o addirittura mesi, il che dimostra che non sono stati soppressi con leggerezza. Questi risultati evidenziano la natura calcolata di questa crudele industria, dove il profitto spesso prevale sulla compassione.

La caccia agli orsi non era solo un’attività marginale; era una passione condivisa dall’élite inglese. I monarchi Tudor Enrico VIII ed Elisabetta I ne erano accaniti appassionati. Enrico fece costruire una fossa privata per orsi nel suo palazzo di Whitehall, mentre Elisabetta partecipava spesso a eventi di caccia agli orsi durante i suoi tour reali. Il significato culturale della caccia agli orsi si insinuò persino nella letteratura dell’epoca, con orsi e terminologia legata alla caccia agli orsi intrecciati nelle opere di Shakespeare e dei suoi contemporanei.

La professoressa Hannah O’Regan dell’Università di Nottingham osserva: “Comprendere il baiting è fondamentale per comprendere la performance nell’Inghilterra di Shakespeare. Lo stesso pubblico che assisteva a drammi profondi si dilettava anche nello spargimento di sangue delle arene baiting. Per loro, non c’era alcuna distinzione tra i due”.

L’Inghilterra non era la sola a nutrire una simile crudeltà. In tutta Europa, la caccia agli orsi era fiorente. In Svezia, gli orsi venivano costretti a combattere contro cani e altri animali a partire dal XVI secolo. Il Fechthaus di Norimberga, in Germania, costruito nel 1628, organizzava combattimenti contro gli orsi, scherma e spettacoli teatrali. In Austria, un anfiteatro viennese costruito nel 1755 ospitava combattimenti tra tori, orsi e altri animali. Persino i carnevali veneziani in Italia prevedevano combattimenti contro i tori, con folle che si radunavano nelle piazze per assistere alla carneficina.

Questa crudeltà diffusa si estendeva oltre gli animali. Le stesse nazioni europee che promuovevano la pratica dell’esca, tra cui l’Inghilterra, furono complici della tratta transatlantica degli schiavi, rivelando un più ampio modello di disumanizzazione e depravazione nel mondo moderno. Mentre i combattimenti e la schiavitù tra animali persistono illegalmente ancora oggi, il rapporto in evoluzione dell’umanità con gli animali riflette un crescente rifiuto di tale brutalità, sebbene permangano echi di questo oscuro passato.

L’uso di esche contro gli orsi fu vietato in Inghilterra nel 1835, una pietra miliare spinta dalla fondazione della Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) nel 1824. Tuttavia, l’importanza dello studio si estende oltre Bankside. Il suo modello innovativo per l’analisi dei complessi zooarcheologici consente ai ricercatori di identificare o escludere l’uso di esche contro gli orsi in siti di tutto il mondo, anche in assenza di documentazione a supporto. Questo approccio promette di far luce su pratiche simili in altre regioni dove un tempo l’uso di esche era fiorente.

Queste scoperte sono un duro monito di quanta strada l’umanità abbia fatto e di quanta strada debba ancora percorrere. Ciò che un tempo veniva celebrato come un grande spettacolo ora ci inorridisce, mettendo a nudo i valori distorti dei nostri antenati. Scoprire queste brutali verità ci spinge a riflettere sul nostro rapporto con gli animali e sull’eredità di crudeltà che dobbiamo continuare a combattere.